Son cosas de la edad: el imaginario social de la vejez

Por Marina Sánchez-Sierra y Pedro Fuentes

Te enviaremos a tu correo electrónico, de forma mensual, las últimas novedades y contenidos de interés de nuestra revista.

Marina Sánchez-Sierra y Pedro Fuentes

Equipo de Estudios de Cáritas Española

Puedes encontrar a Marina en X (antiguo Twitter)

La realidad demográfica del mundo, especialmente del desarrollado, nos dibuja unas sociedades envejecidas. En general, esto es vivido como si se tratara de un problema, cuando se puede entender que no es más que una realidad a considerar. Una realidad que, como cualquier otra, aporta incertidumbres y retos, pero también oportunidades. Este artículo realiza un análisis del imaginario social de la vejez, apostando por un cambio en la mentalidad y la mirada hacia la vejez como primer paso para asumir los retos y aprovechar las oportunidades de este imparable cambio demográfico.

Tanto la sociedad española, como la realidad global están viviendo un proceso de envejecimiento poblacional motivado por dos fenómenos simultáneos: el aumento de la esperanza de vida y el descenso de la natalidad.

En 60 años, la esperanza de vida al nacer ha crecido en el mundo de los 51 a los 72 años, y en España de los 69 a los 82 años. Por el contrario, la tasa de fertilidad, es decir el número de hijos por mujer, descendió a más de la mitad, tanto en el conjunto del planeta como en España. Y las predicciones que dibuja la demografía prevén el mantenimiento de estas dos tendencias.

Sin entrar a valorar la desigualdad de su distribución por las diferentes regiones del mundo, con sus dramáticas consecuencias, el proceso de envejecimiento poblacional responde, en términos generales, a buenas noticias. El aumento de la calidad de vida, la mejora de las condiciones materiales, de la igualdad de género, los avances en salud, la radical disminución de la mortalidad infantil… están detrás del aumento de la esperanza de vida y de la reducción de la tasa de fertilidad.

Nos encontramos entonces con una realidad, el envejecimiento, relativamente novedosa, no sabemos si imparable, pero en cualquier caso imparada, motivada por causas en general positivas, que, sin embargo, no deja de inquietarnos como sociedad. Un proceso que intuimos como amenaza, o que afrontamos como problema.

¿Realmente hay motivos para vivirlo y afrontarlo así? Creemos que no. Es más, con bastante probabilidad, una de las claves para gestionar bien esta nueva realidad pasa por variar esta manera de acercarse a ella, como si fuera mala per se, como si hubiera que combatirla, pararla, revertirla… y empezar a verla como una realidad que, como todas, genera riesgos y oportunidades. Y para hacerlo debemos acercarnos primero al imaginario dominante sobre la vejez, probablemente el primer elemento a ir transformando.

Una primera pregunta sobre este imaginario de la vejez es saber cuándo empezamos a definir a alguien como una persona mayor. El CIS[i] lo pregunta explícitamente y la edad media en la que consideramos a alguien como tal es de 68,1 años, más del 50% ubican esta edad entre los 61 y los 70 años. En ese mismo estudio, el 26% de personas encuestadas considera como la razón más importante para ello el declive de sus capacidades físicas (25,8%), de su salud (el 12%) o de sus capacidades mentales (el 10%). El 9% de la población considera la jubilación como la causa, como la frontera que separa la vida adulta de la vejez.

Más allá del contraste entre esta visión y la realidad empírica[ii], como un primer elemento a enunciar tras el imaginario de la vejez encontramos algunos adjetivos que la ubican en el terreno de lo negativo y estigmatizante. Ser mayor es estar/ser: enfermo, demente, gagá, dependiente, improductivo… vamos a tirar de algunos de estos hilos.

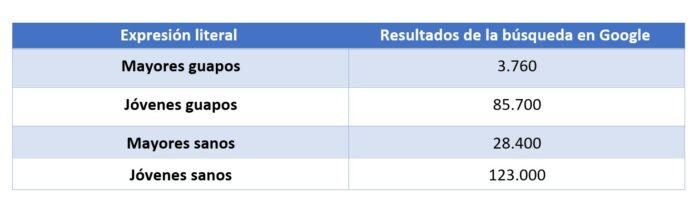

Seguramente con razón, si a alguien le llaman viejo o vieja se ofenderá, no le gustará tampoco que le digas que se le ve mayor. Sin embargo, Qué joven te veo será una frase generalmente bien recibida y agradecida. Lo viejo o lo mayor están negativamente cargados en el imaginario y en el lenguaje colectivo que lo refleja, y ambos términos se emplean como antónimo de lo joven, que así queda positivamente cargado.

Fuente: Elaboración propia, búsqueda del 17/05/2023

Fuente: Elaboración propia, búsqueda del 17/05/2023

El trabajo es una dimensión constitutiva de lo humano, es un rasgo antropológico distintivo de la especie. Existe un tipo de trabajo, fruto del modelo social en el que estamos, que llamamos empleo[iii].

Así, todo empleo es un trabajo, pero no al revés. De hecho, el empleo es minoritario en las cifras del trabajo. De los 46 millones españoles y españolas, tienen empleo (son activos ocupados) en torno a 20 millones. Los otros 26 millones, con pocas excepciones, también trabajan, y los 20 millones ocupados realizan también horas de trabajo/no empleo cuando salen de la empresa. Y, sin embargo, esta distinción clave no solemos hacerla y cuando hablamos de trabajo lo hacemos identificándolo únicamente con el empleo.

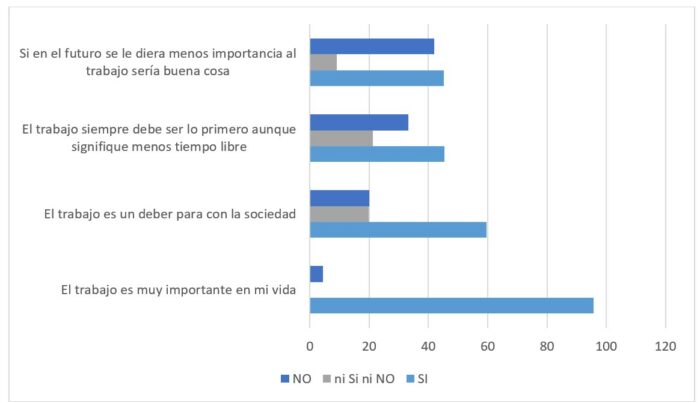

Y lo hacemos dándole un valor clave en nuestro imaginario colectivo, tal y como se desprende del gráfico 1. Casi podríamos decir que vivimos para trabajar, en lugar de trabajar para vivir. En el estudio 3135 del CIS solo el 32% de los encuestados creían que el trabajo (empleo) es solo un medio para ganar el dinero necesario, y prácticamente la mitad (49,8%) querrían tener un trabajo (empleo) remunerado, aunque no necesitaran el dinero.

Valoración que tiene por corolario el poco aprecio por todo lo que no está dentro del sistema productivo: Quien no trabaje, que no coma… y, en consecuencia, una visión negativa hacia las ayudas sociales a quien no trabaja (pero necesita ingresos).

No obstante, la realidad muestra una cierta distancia del imaginario colectivo, y las evidencias empíricas, como los datos recogidos en la EINSFOESSA 2021 (Ayala, Laparra y Rodríguez, 2022)[iv] ponen de manifiesto cómo 7 de cada 10 perceptores de ayudas sociales, ya se encuentran activados (buscando empleo, efectivamente trabajando, formándose o participando en programas de inserción) y, por tanto, esforzándose por mejorar su situación y sus oportunidades.

Este imaginario sobre lo productivo lleva aparejada una visión naturalizadora del mérito como el criterio que debiera marcar el éxito en la vida. Así lo piensan[v] el 48% de los españoles que afirman que el esforzarse y trabajar duro debería ser el aspecto más importante para lograr triunfar.

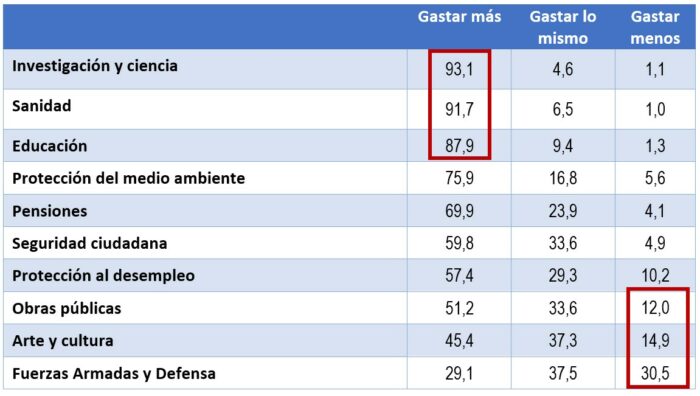

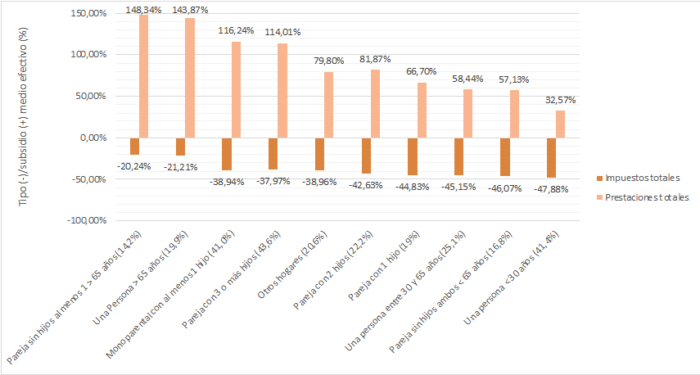

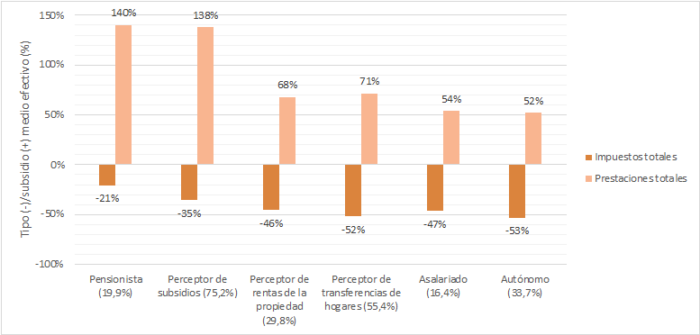

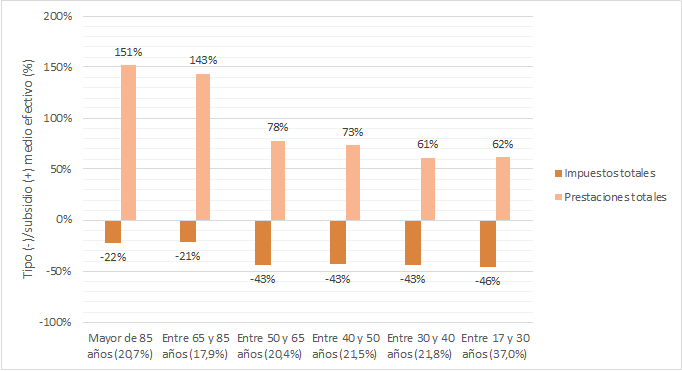

Probablemente fruto de todo lo anterior, el tema de las pensiones de jubilación se sale un poco de la tónica negativa y estigmatizante que hemos venido relatando. En la tabla 2 podemos ver cómo las pensiones son uno de los aspectos en los que en mayor medida se piensa que el gasto es menor del debido. Así, la pensión de jubilación, en tanto prestación vinculada al trabajo (empleo), es legitimada y merecida.

El debate en torno a la sostenibilidad del modelo, apenas cuenta con voces que cuestionen su carácter contributivo, es otra manifestación más de esa centralidad de lo productivo en la formación del imaginario social de la vejez. De la misma manera que fue posible hacerlo con la sanidad, es posible pensar en una salida de sostenibilidad que desvincule el sistema de pensiones de la cotización laboral y lo traslade a los presupuestos. Es decir que se financie con los impuestos y no vía cotizaciones.

Sin embargo, esto supone asumir unas características de universalidad y de reequilibrio en el reparto que chocan con la meritocracia subyacente en el imaginario.

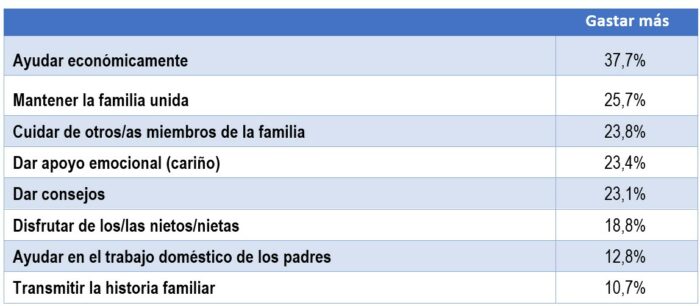

En el barómetro de marzo del 2018, el CIS peguntaba también por el rol social que tienen las personas mayores en nuestra sociedad, en concreto preguntaba qué dos contribuciones aportan a la sociedad española. La tabla 3 recoge las respuestas:

La primera de las ideas en torno al rol social se explica mirando la fecha de la encuesta, justo empezando a salir de la gran recesión del 2008, momento en que las políticas de recortes en el gasto social forzaron a que las pensiones fueran el gran y casi único sustento de los hogares que más sufrieron las consecuencias de la misma.

El resto de los ítems no resultan sorprendentes, pero si lo miramos en su conjunto remiten todos a roles recluidos en el ámbito doméstico o familiar, importantes, sí, pero que obvian que los mayores, además de abuelos o padres (los que los son) continúan viviendo en una comunidad y participando de una sociedad. Las dimensiones de vecindad y de ciudadanía están desaparecidas del imaginario social.

Todo lo anterior nos invita a realizar una reflexión, que a modo de conclusión se pregunte si una parte importante de la problemática que hoy rodea a las personas mayores no necesita, además de muchas otras cosas, de un cambio en la manera de entender la vejez que hoy compartimos como sociedad. O, dicho de otra forma, si la manera de mirar que tenemos no está siendo el gran obstáculo para vivir con la realidad y los retos que suponen una sociedad envejecida.

Para superar el edadismo, la estigmatización de lo que no es joven, los estereotipos y sobre todo que la edad no sea un elemento determinante para las situaciones de exclusión social, necesitamos cambiar la mirada.

En primer lugar y como marco de esta reflexión final, debemos cambiar el tiempo verbal en que pensamos el ser mayor. Los mayores son, no fueron; están, no estuvieron; cuentan, no contaron. En realidad, son muchos, pero están poco y cuentan menos.

Los mayores no se conservan jóvenes, porque ser joven es algo que se pasa con el tiempo, y no es algo mejor ni peor que ser mayor, vivir es un todo continuo que aporta y limita diversas cosas y capacidades en distintos momentos. Y no existe un momento perfecto en ese continuo, sino precarios equilibrios de capacidades que nos van permitiendo abordar la realidad cotidiana.

La edad que cada quien tenga no es el único, ni probablemente el mayor de los rasgos que definen a cada persona. Puedo ser mayor, y además del Barça como mis nietos, y de derechas como el peluquero, y gustarme el rock como a mi hijo, y…

Sin embargo, pensamos que es lógico y bueno generar espacios, centros y actividades para mayores, viajes para mayores, parques para mayores… Tenemos como sociedad un gran reto intergeneracional, y hemos de crecer en capacidad para crear espacios, centros y actividades intergeneracionales, donde poder compartir lo que nos une y lo que nos separa con normalidad, con la condición de hacerlos inclusivos

La economía clásica distingue entre tareas productivas y tareas reproductivas. Las primeras son las que se relacionan con el mercado o el estado en tanto producen bienes y servicios monetizados, las segundas son también generadoras de bienes y servicios, tan necesarios, si no más, para vivir como los primeros.

Necesitamos como sociedad darle un nuevo valor, rescatar una nueva centralidad a lo reproductivo, a lo que queda fuera del mercado porque no se puede o no se debe comprar o vender. Poner la vida y su cuidado en el centro de nuestro entender y operar.

En ese cuidar la vida, los mayores no son el objeto sino son también sujeto de cuidados. Son cuidadores cuidados al igual que lo somos todas las personas, porque es algo consustancial a lo humano, y porque si miramos la realidad, el de cuidadores es un rol ejercido de hecho por los mayores, por más que nos empeñemos en hablar de ellos y ellas solo como dependientes.

Y como reflexión final, necesitamos incorporar en nuestra comprensión de los derechos sociales lo que, con licencia al neologismo, podemos definir como el estado del biencuidar. Desarrollar un sistema integrado de cuidados que garantice estos en todas las etapas vitales, de manera universal, con calidad, control público y participación social.

Notas:

[i] Barómetro marzo 2018 del CIS.

[ii] Según la encuesta europea de la salud en España, no es hasta la franja de edad de entre los 75 y los 84 años cuando un poco más de la mitad de la población (51,8%) padece algún tipo de limitación para la vida cotidiana, leve (40%) o grave (12%). Limitaciones que empiezan a tener peso numérico a partir de los 45-54 años (20%). Por otra parte, según las estadísticas de la Seguridad Social, la edad media de jubilación en España en febrero de 2023 fue de 64,8 años. En ambos casos, la distancia entre la edad teórica y la edad real es muy amplia.

[iii] El ser humano es definido en ocasiones como un ser capaz de fabricar (homo faber), de aplicar sus capacidades físicas e intelectuales a crear bienes (tangibles e intangibles) que no existen naturalmente y que ayudan a la satisfacción de alguna necesidad o deseo. A lo largo de la historia, las distintas sociedades han ido organizando el trabajo de diversas formas, dividiéndolo, especializando individuos en la realización de algunos… dar cuenta de todo este proceso nos llevaría muy lejos. Nos quedamos con que la actual sociedad capitalista ha llevado unas cuantas formas de ese trabajo al espacio y a la lógica del mercado y a la del Estado como proveedor de servicios. A ese tipo de trabajo debiéramos llamarlo empleo.

[iv] Ayala, L., Laparra, M. y Rodríguez, G. (coods.) (2022). Evolución de la cohesión social y consecuencias de la covid-19 en España. Madrid: Fundación FOESSA y Cáritas Española.

[v] Centro de Investigaciones Sociológicas, Estudio 2911.

Doctor en Trabajo Social y Máster Oficial en Intervención Social y Comunitaria, con experiencia universitaria docente e investigadora.

Tomemos como punto de partida que, respecto del modelo de intervención en Trabajo Social que propongo, entiendo que constituye un viaje compartido entre almas que, de manera colaborativa, promueve una adecuada capacidad resolutiva del sufrimiento psicosocial de las personas, familias, grupos y colectividades, para la prosecución de la transformación personal, espiritual, moral y social de éstas.

Numerosas cuestiones de la disciplina del Trabajo Social, entre otras, suelen dimanar de la sistematización de la práctica profesional de los trabajadores/as sociales que, como suele decirse, están todos los días en contacto directo con las personas, poseyendo una mochila cargada de multitud de experiencias y vivencias emocionales y afectivas, así como infinidad de experiencias técnicas que, por una u otra razón, no suelen ser concretizadas en nuevas teorías y/o modelos.

Francamente, pienso que los argumentos encontrados, la pluralidad de los múltiples matices filosóficos, el no pensar bajo los mismos parámetros y criterios, debe ser también aceptado, asumido y reconocido, no debiendo favorecerse la perpetuación entre tener la razón o carecer de ella, habida cuenta que, retóricamente, existen múltiples maneras de justificar la realidad. Como ya lo hice notar, todo este repertorio no trata de sumergirnos en un debate sobre la tolerancia o la intolerancia, sobre la transigencia o la intransigencia, sino que va más allá de los puros convencionalismos, intento que abramos los ojos y no nos dejemos dormir en el sueño de la habitualidad, puesto que, la evolución o la revolución, desde los orígenes de la historia, ha provenido de aquellos y aquellas que, aunque sea en solitario, han sido valientes y han sabido transformar el mundo, la realidad y la cotidianeidad, desde el corazón, teniendo como bandera el coraje de sustentar argumentos sólidos contra lo tradicionalmente aceptado.

Ahora se comprende por qué pretendo respetuosamente que nos alejemos de la corriente única, entendiendo lo diferente desde el dogmatismo, la pluralidad y la sublime libertad. Intentar ser plural y abierto a otras disyuntivas, no debe enmarcarse como un acto de rebeldía, es más, constituye un derecho, una demostración de suma inteligencia y crecimiento personal. Falta por decir que debemos empoderarnos como trabajadores/as sociales, dado que, los miles de colegas que ejercen la disciplina en cada uno de los rincones más inhóspitos del mundo – a los que no se les suele valorar por el simple hecho de no ser formalmente académicos e investigadores/as – al tratar directamente con la/s persona/s y sus problemáticas sociales, poseen una riqueza holística inconmensurable, dimanada de toda esa experiencia acumulada que cargan en sus mochilas. De esta forma, una cuestión es lo que se escribe y otra muy diferente lo que se vive, habida cuenta que, nadie toma conciencia realmente de las circunstancias, sin conocer la realidad palpable directamente del escenario en la que esta se produce.

Dentro de este marco ha de considerarse que los modelos de intervención en Trabajo Social han orientado y dirigido nuestra práctica profesional desde los albores de nuestros orígenes, más o menos institucionalizados, transitando de rudimentarias bases empíricas a postulados más complejos que han ido evolucionando progresivamente. Entiendo, pues, que, actualmente, los trabajadores/as sociales intervienen sobre la base de los principios rectores de una perspectiva ecléctica, sobre las bases de fundamentos propios del Trabajo Social y de las Ciencias Sociales y Humanas. En pocas palabras, esto nos lleva a caer en la cuenta que el modelo que nos ocupa se nutre de la complejidad y la transformación, de la esfera afectiva y emocional, así como de los derechos consustanciales de las personas. Ello supone que, desde el Trabajo Social, se debe hacer necesariamente uso de esa mirada sentí-pensante basada en la lógica-racional y empática-emocional para resolver las situaciones de sufrimiento psicosocial o las diversas multiproblemáticas.

Desde este punto de vista, seguidamente, se expondrá con mayor detalle, cada uno de los elementos y características que configuran el modelo propuesto:

Empezaré por considerar el poder compartido del trabajador/a social para cambiar la vida de la/s persona/s, donde las palabras juegan un papel transcendental en todo el entramado, puesto que, los cambios se producen por los mensajes que enviamos y recibimos, verbalizados o explicitados bajo las luces de un amor[2] que relaciona a dos seres humanos en constante interacción, mediante un proceso colaborativo de la igualdad, intentando proponer alternativas y soluciones conjuntas a las problemáticas, a los sufrimientos psicosociales y a los desafíos. Por ello, debemos enseñar y educar a trasmutar la angustia, la tristeza, la ansiedad, la pesadumbre y la amargura, eso que la/s persona/s tienen secretamente guardado en lo más profundo de su corazón y que son incapaces de modificar adecuadamente, a sentimientos de fe, esperanza, e ilusión.

Es necesario aclarar que, aunque se sostiene en el amor desde un semblante positivo, natural y sin exigencias o contraprestaciones, igualmente, reconoce las miserias y dificultades de la/s persona/s, aunque como se ha venido insinuando, el amor debe constituir el eje o fundamento piramidal en la intervención cuyo objeto es empoderar, construir humanidad y ciudadanía. No obstante, pudiera pensarse que, asignando mayor prevalencia a éste, se pierde cientificidad, aunque, hay que discurrir que, paralelamente a lo emocional, el profesional despliega sus conocimientos teóricos y prácticos basados en el Trabajo Social y en las Ciencias Sociales y Humanas desde el necesario rigor científico.

Esta brevísima exposición basta para comprender que, ese amor del que hablamos, se contempla como un hecho consustancial a la propia naturaleza del ser humano, encuadrándose en la moldura de las naturalezas psicosociales que constituyen una manera de observar e interpretar el mundo. Atiende con especial preferencia a lo emocional, categorizándonos como defensores/as de lo afectivo, sembrando las semillas de una conducta asertiva, por encima de la pasiva u agresiva, que favorezca un comportamiento socialmente adaptado para confrontar aquellas situaciones de desigualdad. Así, de todo esto, nace la imperiosidad de originar un arcoíris de argumentos que fomenten el empoderamiento y propicien la positivización y las fortalezas para la prosecución de un recuadro, donde se tenga en cuenta la esencia del ser humano como un todo, ayudándole y acompañándole, a través de un proceso interactivo, a disgregar las creencias erróneas, haciéndoles comprender y asumir la realidad.

Llegados a este punto, es oportuno mencionar que, se debe hablar de una intervención social participativa o representativa, entendiendo que las situaciones de malestar social deben ser dirimidas conjuntamente, si bien, la/s persona/s siempre deben disponer de la última palabra, al ser estas las principales actrices de sus propias vidas, conviniendo existir un proceso de retroalimentación constante, donde la/s persona/s y el trabajador/a social, conformen un equipo de trabajo y desarrollen un trabajo en equipo.

Acertadamente, produce una transferencia interpersonal que sirve para sacudir el corazón fuertemente, desvelar los misterios del alma, sin artificios, sin prejuicios preconcebidos, sin secretos, desde esa huella dejada en el camino recorrido sembrado de momentos, donde las cuestiones verbales, pero también la comunicación no verbal y gestual, promuevan esa escucha activa que nos hace ser importantes, convirtiendo a su vez importantes a los/as demás.

En este todo complejo, debemos preservar la pertinente confidencialidad y el secreto profesional de toda la información que fluya durante el proceso comunicativo, sin entrometernos en cuestiones que superan nuestro marco funcional y competencial. Obstinadamente, se invierten esfuerzos para lograr cambios conductuales, comportamentales, emocionales, sentimentales y situacionales que permitan desafiar las dificultades y vulnerabilidades, siempre bajo criterios que dignifiquen a la persona, transmutando los aspectos negativos a lo positivos para el logro de una compleja transformación.

Lo que nos lleva a decir que la asepsia es total, no emitimos juicios valorativos o prejuiciosos o estigmatizadores, únicamente el trabajador/a social acompaña, honestando las decisiones o deseos de la/s persona/s aunque se encuadren en la irracionalidad o estén sesgados por alguna otra circunstancia. La finalidad, por tanto, es hacerles ver las repercusiones de sus decisiones en función de sus realidades, a través del diálogo apreciativo y la confrontación de ideas, posturas, criterios. En suma, se blinda el respeto por el libre albedrio, la igualdad y la libertad desde un saber, ser y estar, considerando a los individuos como seres únicos capacitados para solucionar autónomamente sus problemáticas.

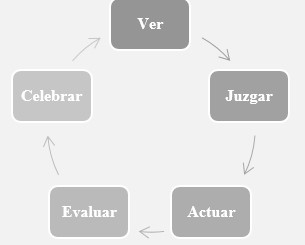

Quisiera añadir que, el modelo, se especifica por presentar las siguientes etapas metodológicas o momentos procesuales que, no responden a la linealidad, sino más bien a la circularidad:

Se trata del primer contacto entre el trabajador/a social y la/s persona/s, familia, grupo o comunidad. Todo el tiempo hemos hablado del amor sustentado en la intimidad, no obstante, este no puede nacer de un día para el otro, no atiende a la inmediatez, más bien, consiste en un sentimiento que se forja con el transcurso del tiempo y dentro de un sello de confianza. Sentadas las anteriores premisas y tras este examen de causa, en esta etapa, la/s persona/s trasmitirá su demanda: personal, social, mental, espiritual y/o moral al trabajador/a social, instituyendo este una primera radiografía y aproximación panorámica sobre sus condiciones personales, familiares, sociales, humanas, afectivas y emocionales, iniciando por ende, un primer acercamiento desde la distancia a sus problemas y necesidades generales en el marco de esa naturaleza afectiva y sentimental que, ineludiblemente, rodea a cualquier ser humano.

Con la información obtenida y originaria de otras fuentes secundarias, debemos ordenar, categorizar y clarificar los problemas, erigiendo conjuntamente un relato y una narrativa dialógica que permita adentrarnos en el conocimiento de situaciones ocultas desde la confianza entre las partes. Esta sencilla observación nos indica que la empatía debe ser la bandera que alce nuestro compromiso en el cumplimiento de los derechos sociales y humanos, a la vez que permita anclar un proceso comunicativo para futuros encuentros, produciéndose un mayor acercamiento afectivo. Todo lo cual conduce a que debemos transmitir a la persona que hemos entendido su situación, comprometiéndonos a responder conjuntamente a ella.

Tras una serie de encuentros sucesivos, se transita paulatinamente de la mera empatía al amor compartido, donde fluye un lago de emociones, sentimientos, pensamientos, ideas, mostrando ambas partes sus ángeles y demonios abriéndonos completamente a un encuentro espiritual que, más allá de una relación de poder, se convierta en un espacio de sensatez, sin perder de vista el lugar que ocupa cada uno en el puzle, desarrollando acciones conjuntas que sirvan para transmitir una enseñanza y aprendizaje que ayuden a la elección de las opciones y soluciones más acertadas. Si lo que acabo de decir es cierto, se trata de empoderar a la persona desde la perspectiva de las potencialidades y fortalezas, desde la positivización como seres humanos mutidimensionales, interdependientes e interconectados entre sí. De estas circunstancias, nace el hecho de que, se premie y reconozca esa valentía espiritual y moral, que permita que afloren conductas y comportamientos basados en el ímpetu. Redondeada así la noción, la salida pasa por el afrontamiento de los problemas de forma adulta, autocrítica y autónoma, expandiendo un adecuado repertorio de valores, mediante la combinación del razonamiento y el sentimiento, usando los recursos, servicios, ayudas y prestaciones solamente para intentar paliar o resolver la situación problemática.

Atendiendo a la complejidad, en este punto, más que profesionales somos seres humanos que transitamos conjuntamente por un espacio común que, desde y con nuestras diferencias, somos fuertes y débiles, sorteando obstáculos, integrando emociones positivas y negativas, intentando transmutar estas últimas al marco de la felicidad, siendo conscientes de que no existe un inicio sin un final, ni un final sin un inicio. A la luz de lo sobredicho, es posible haber abordado adecuadamente un terminante problema, pero podrán surgir paralelamente otros nuevos o incluso se pueden reproducir los mismos. Tras esta digresión, la/s persona/s pueden exteriorizar cierta autonomía o quizá haya que retornar las estrategias afectivas y emocionales que les permitan abordar las condiciones desfavorables autónomamente en los entornos donde se socializan, habida cuenta que, como hemos sugerido hasta la saciedad, los procesos en Trabajo Social no responden a la inmediatez, sino más bien, son prolongados y perdurables en el espacio y en el tiempo.

Pero antes de seguir adelante consideremos que, evidentemente como se ha ido nombrando, aquí invocamos el valor de la empatía y la emocionalidad en el proceso interventor, junto al amor por uno mismo y por los demás. De lo anterior, se desprende que deben germinar valores consustanciales al ser humano en el marco de las relaciones interpersonales como la cercanía, la intimidad, la voluntad, el compromiso, el cuidado, la sinceridad, la responsabilidad, el respeto, la valentía, la compasión, la sabiduría, la confianza y la lealtad.

Todo lo puntualizado, supone un alto grado de preocupación por los problemas de los demás, de cara a aportar y recibir un certero apoyo sentimental y un acompañamiento psicosocial desde las desiguales situaciones que se producen, permitiendo con mayor profundidad analizar las fragilidades y vulnerabilidades. Y esto necesita de ese compromiso mutuo que examine que ambas partes están en disposición de compartir un tiempo y un espacio común de camaradería en el que, a su vez, ese amor sea alimentado con y desde la lógica-racional que emana de los principios y postulados generales del Trabajo Social.

Antes de pasar adelante es de conciencia aclarar que, sin ningún género de dudas, se puede aplicar en los diferentes niveles de intervención del Trabajo Social (individual, familiar, grupal y comunitario) y en los diversos escenarios, ámbitos y contextos de la acción social, tanto institucionales, como del tercer sector, como en la esfera privada o en el ejercicio libre de la profesión, considerándose que, el modelo esbozado, puede y debe coexistir junto a otros modelos al mismo tiempo, pudiendo ser extrapolado a otras disciplinas más allá del Trabajo Social, a otras realidades y a otros lugares.

Creo haber sugerido antes que el modelo propuesto, aparte de conformarse sobre la base mayoritaria de reflexiones propias, derivadas de la sistematización de la práctica profesional, se impregna de consideraciones, características, postulados y principios de otras teorías – como sucede con y en la mayor parte de los modelos de intervención en Trabajo Social – con el objeto de construir una tendencia ecléctica que enriquezca el sentido y alcance del mismo. Terminaré diciendo que, las teorías de referencia de este modelo, básicamente son las siguientes: teoría centrada en la persona, teoría constructivista, teoría de la comunicación, teoría humanista y existencialista, teoría de una ética no paternalista y de la ética del cuidado y teorías sobre modelos cognitivos.

En síntesis, a modo de resumen, se exponen los aspectos más sugerentes abordados en el texto:

Lo primero que podemos observar es que, aunque, a priori, pudiera parecerlo, este modelo de intervención psicosocial no se basa en ningún planteamiento clínico en sentido estricto, al menos, eso no es lo que se ha pretendido, aunque este cree un efecto terapéutico, transformador y multiplicador, personal y social. En consecuencia, está más bien orientado a los procesos sociales, empáticos y comunicativos, así, desde las relaciones interpersonales, intenta propagar conductas habilidosamente asertivas en detrimento de las pasivas y las agresivas, todo ello, desde y bajo el paraguas del amor. Aún con eso y con todo, se trata de una mera propuesta de modelo que puede y debe mejorarse con nuevas aportaciones, con críticas constructivas, con un mayor soporte epistémico, experiencial y vivencial.

De lo anterior, se desprende que, todas estas observaciones se relacionan con dos dimensiones: la dimensión transformadora y la dimensión humanista. Ya lo veis: se ha obviado profundizar en la dimensión asistencial al no ser aconsejable su aplicabilidad en el modelo que nos ocupa. De estas circunstancias, nace el hecho de que el trabajador/a social se sitúa en los diferentes niveles de intervención, en y desde el mismo plano de igualdad, buscando una salida que permita resolver los procesos resolutivos con una mirada afectiva y emocional, conjunta y coparticipativa.

Ya tenemos aquí el contraste claro: el trabajador/a social debe transfigurarse en un artista y escultor del amor (mirada emocional) que ayude a progresar, no simplemente mediante la explicitación de sus erudiciones teórico-prácticas (mirada pensante). Yo no sé si con esto he logrado hacer ver que, más bien, debemos constituirnos en ese clavo al que puedan agarrarse cuando sientan que el barco de su vida está naufragando en medio de una tormenta, convirtiéndonos en esa ancla que sirva para alejar los sentimientos negativos, animando en momentos de tristeza y desesperación. Se comprueba, de este modo, que nos instituimos como el referente que sirve de guía para ver la luz al final del túnel, desde esa ilusión de esperanza donde en la vida todo tiene solución, mientras nos quede vida.

Bien pareciera por todo lo anterior que el modelo refuerza la negación de los prejuicios y la evitación de los juicios de valor, agrupando los esfuerzos en la colaboración para tomar decisiones, donde la libertad de elección de las personas y la simétrica deben estar por encima de cualquier superioridad o poder que establezcan las normas de la institución u asociación de la que dependamos. Aquí, podemos percibir por qué intenta buscar un equilibrio madurativo en los procesos de ayuda profesionalizada, entendiendo que, más allá de los recursos, servicios, ayudas y prestaciones sociales, se encuentra el empoderamiento dentro de una complejidad distópica que hemos de superar conjuntamente, situando nuestras lentes en las potencialidades transformadoras.

Planteada así la cuestión, se asume que las decisiones que se adopten en el presente, en considerables casos, condicionarán y definirán el recorrido futuro. Por lo tanto, el modelo presentado intenta prepararnos frente a las calamidades, permitiendo que mantengamos nuestra dignidad e integridad ante los avatares y exigencias de la vida, enseñándonos a superar las derrotas, creando oportunidades de las dificultades, siendo el deber de la/s persona/s sobreponerse a toda angustia, tristeza, depresión y malestar, sirviendo todos estos conflictos como un trampolín que asienta el fortalecimiento para salir airosos y victoriosos.

[1] Para mayor abundamiento, se aconseja consultar la fuente original en: Curbelo, E. (2021). O modelo de intervención en traballo social empático-emocional desde unha mirada sentí-pensante. Revista Galega de Traballo Social-Fervenzas, 23, 55-78.

[2] El concepto de amor, en dicho contexto, se debe entender como un amor fraterno, un sentimiento afectivo muy fuerte de complicidad, dedicación e interés por el otro/a que genera una emocionalidad y sentimientos positivos, así como soluciones asertivas y afectivas conjuntas, con el objeto que, su descripción, no nos derive a una comprensión “amarillista” carente de cientificidad y alejada de lo que se pretende transmitir.

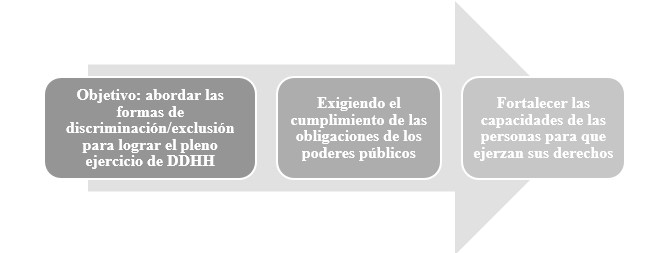

Jurista experta en Derechos Humanos

Cáritas Española ha llevado a cabo múltiples procesos de incidencia política para situar sus propuestas en el ámbito ejecutivo y legislativo. Por primera vez en el ámbito estatal, este proceso comienza y se sustenta en la reflexión de las personas y familias afectadas sobre sus derechos humanos vulnerados. Y desde ese escenario, se construye el análisis posterior que ha dado lugar a propuestas concretas de políticas públicas y legislación que prevengan, afronten y terminen con las situaciones de sin techo y sin vivienda en nuestro Estado.

“La participación es esencial para reducir las desigualdades y los conflictos sociales. También es importante para empoderar a las personas y los grupos, y es uno de los elementos fundamentales de los enfoques basados en los derechos humanos orientados a eliminar la marginación y la discriminación”.

Directrices de Naciones Unidas[1], 2018

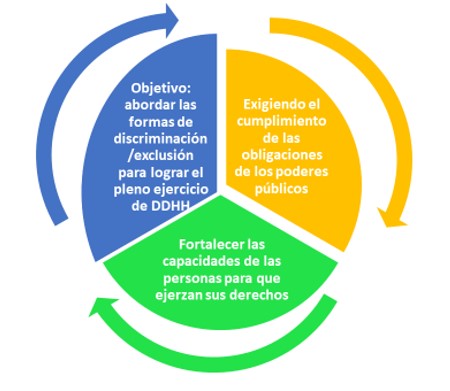

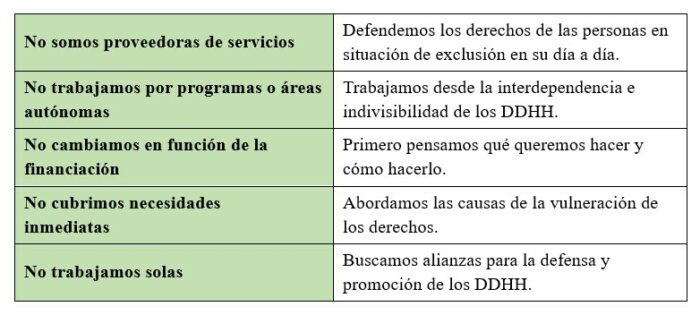

En los últimos cinco años, Cáritas ha implementado procesos de incidencia a nivel territorial e internacional (Huelva y Amazonía) sustentados en la detección de la vulneración de derechos humanos por las personas que lo están viviendo cotidianamente. Y no sólo, sino que, además, han sido también protagonistas en la priorización del ámbito sobre el que construir las propuestas políticas que llevar al ejecutivo/legislativo para terminar con dichas vulneraciones. Sólo así se puede diseñar una política pública con enfoque de derechos humanos.

Suponía todo un reto impulsar un proceso similar a nivel estatal (70 Cáritas Diocesanas, de las que la gran mayoría acompaña situaciones de personas y familias sin techo y sin vivienda). Multiplicado por tener que hacerlo en mitad de una pandemia mundial, que limitaba, incluso excluía, la posibilidad de llevar a cabo encuentros y reuniones asamblearias como hubiera sido deseable.

Pero era el momento. No sólo porque podíamos ser propositivos ante una estrategia de política pública aún sin desarrollar, sino porque teníamos la certeza de que el trabajo y el esfuerzo llevado a cabo por tantas personas, tendría el fruto de sentirnos todos y todas protagonistas, en especial tantas personas invisibilizadas, fragilizadas, criminalizadas, y ninguneadas cada día por su situación de pobreza y exclusión social y residencial.

¿Cuál era el objetivo principal?: hacer propuestas políticas al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para que fueran incluidas en la futura 2ª Estrategia Nacional Integral de Personas sin Hogar 2022-2026 y pudiera afrontarse la situación de las personas y familias sin techo[2] (ETHOS 1) y sin vivienda (ETHOS 2) que acompaña Cáritas.

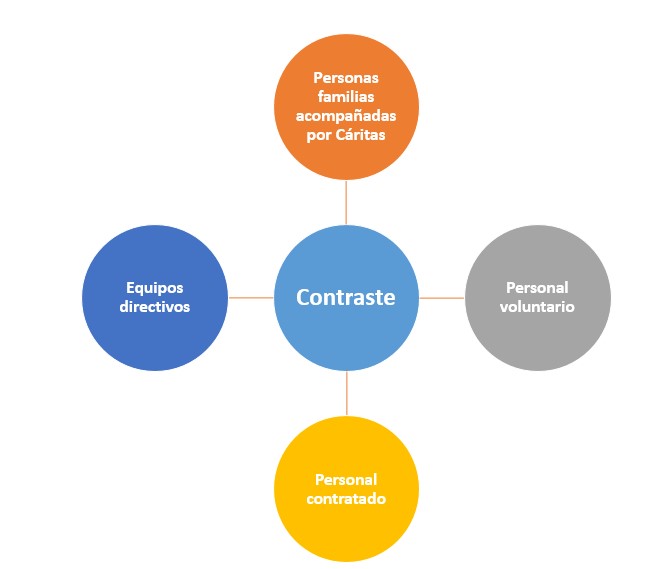

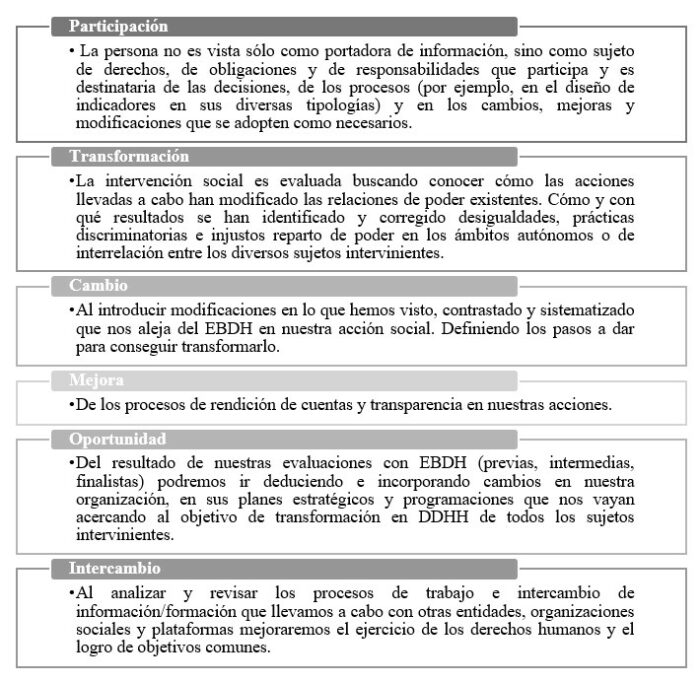

¿Desde dónde?: desde la detección de la vulneración de derechos humanos por las propias personas y familias vulneradas y por las personas que les acompañamos en Cáritas (voluntariado y personal contratado).

Y ¿qué meta esencial tenía este proceso?: poner en práctica, por primera vez en Cáritas a nivel estatal, un modelo participativo en la construcción de propuestas políticas a la Administración, su seguimiento y posterior evaluación donde las personas y familias vulneradas fueran el centro de todo el proceso.

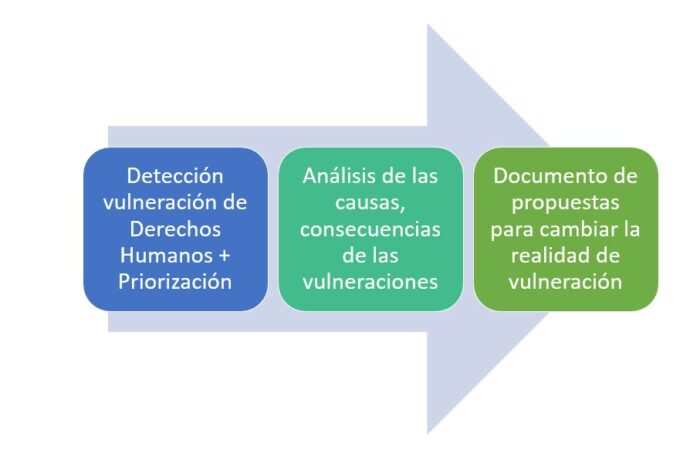

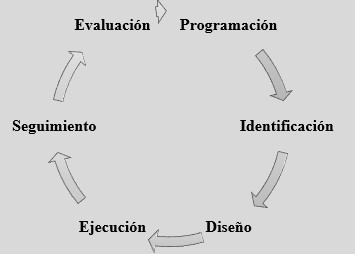

Desde enero a junio de 2021 hemos llevado a cabo la fase de detección, análisis y propuestas:

En junio fue presentado nuestro documento de propuestas ante el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda Urbana, y el día 23 del mismo mes, celebramos una jornada virtual con cientos de personas y familias vulneradas y agentes de Cáritas, donde desde nuestra Secretaría General se hizo la devolución del proceso. Una vez sea publicada la 2ª Estrategia, tenemos el compromiso de la Directora General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales de presentarla igualmente en otra jornada de las mismas características. Igualmente haremos el contraste entre nuestras propuestas y el documento final, junto con una evaluación intermedia (todo ello desde la continuidad con el modelo participativo llevado en todo el proceso 2021-2024).

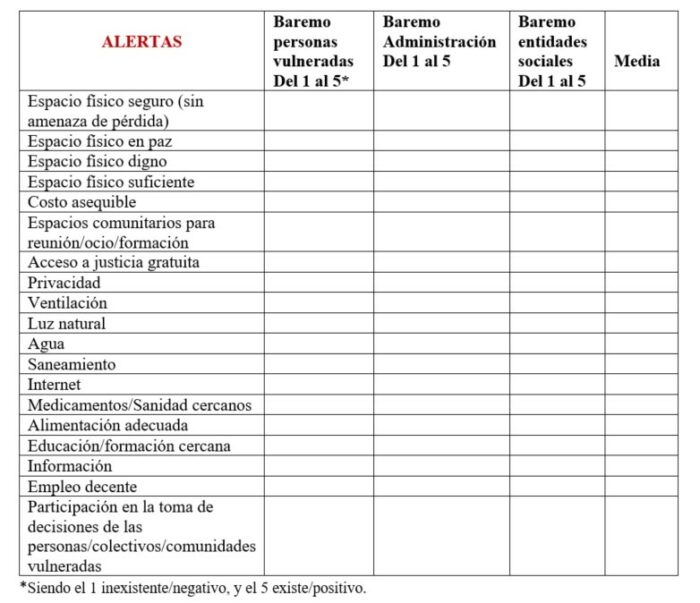

Entre el 9 de febrero y el 10 de marzo de 2021 se llevaron a cabo dos consultas a nivel confederal por el Equipo de Estudios de Cáritas Española: a personas en situación de sin techo y sin vivienda (ETHOS) acompañadas por Cáritas y a agentes de Cáritas que acompañan esas realidades. Con dos objetivos:

En otras circunstancias hubiéramos utilizado la metodología habitual[3] de reuniones presenciales asamblearias y participativas donde llevar a cabo dinámicas grupales de contraste, debate y acuerdos.

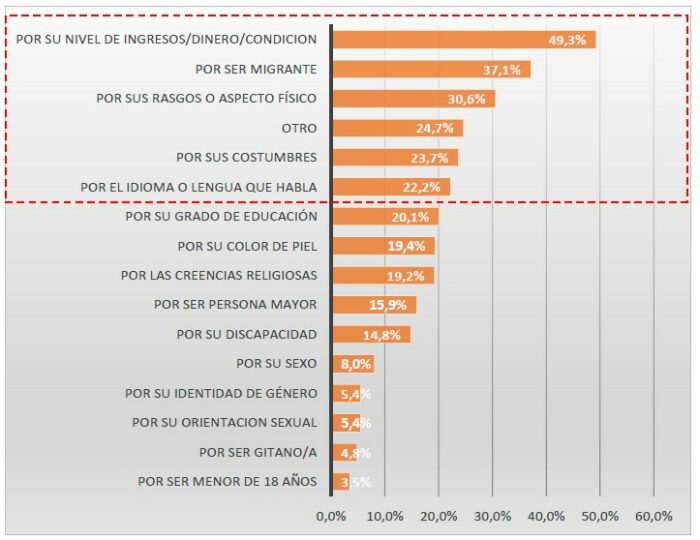

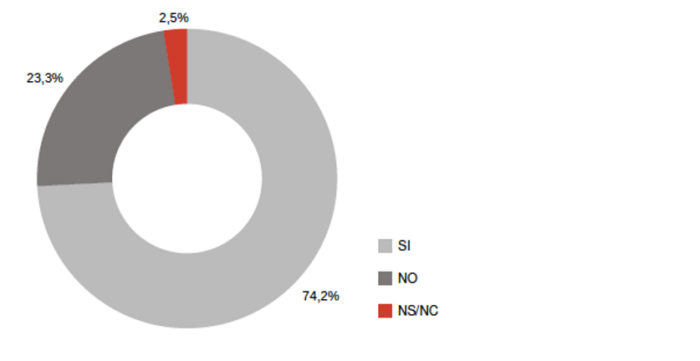

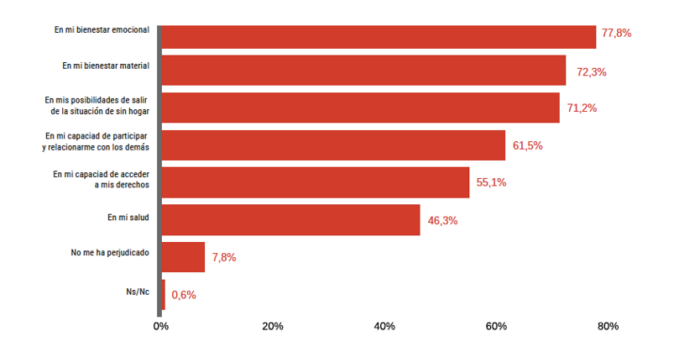

Hemos contado con la participación de 916 personas en situación de sin techo y sin vivienda y 579 agentes (contratados y voluntarios) en 44 Cáritas Diocesanas cumplimentando un breve cuestionario sobre los derechos humanos que se consideraban vulnerados y su priorización respecto al derecho que de forma más urgentes necesitaba ser afrontado por la Administración en sus políticas públicas. Además, en el caso de las personas y familias vulneradas, se les consultó también por su propia experiencia de discriminación.

Este cuestionario fue completado desde dos vías, en el intento de facilitar la mayor participación posible:

En el caso de las personas y familias afectadas, los derechos humanos que consideran vulnerados son:

Y en su priorización para diseñar políticas públicas por parte de la Administración, los cuatro primeros han sido: derecho humano al trabajo, a una vivienda adecuada, a la salud y a la educación.

Para el personal voluntario y contratado que acompaña estas realidades los derechos humanos vulnerados son el derecho a la vivienda, al trabajo, a la salud-sanidad, a la vida, libertad y seguridad y a vivir en condiciones dignas. En su priorización sobre el ámbito más urgente para la intervención de las políticas públicas sería: vivienda, salud, trabajo y educación.

Una vez más, la pandemia hizo que tuviéramos que adaptarnos, y en los siguientes pasos del proceso de incidencia contamos con representantes de 13 Cáritas Diocesanas[4] que trabajaron arduamente durante 3 jornadas de trabajo virtual, de 4 horas cada una de ellas. Se trataba de construir las propuestas políticas de Cáritas desde el análisis y reflexión sobre las causas, factores y consecuencias que daban lugar a la vulneración de cada uno de los cuatro derechos humanos priorizados, entre los cuales, después de una primera reflexión sobre los ámbitos sobre los que se iba a sustentar el posicionamiento de Cáritas y sus propuestas políticas; se introdujo también el derecho humano a la protección social, unificando empleo decente y formación en un solo derecho, y tomando el siguiente que salía como priorizado en las encuestas realizadas.

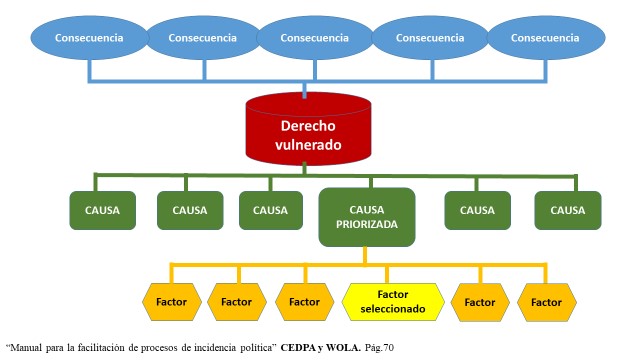

En el análisis de cada uno de los derechos humanos vulnerados priorizados hemos ido profundizando en sus diferentes dimensiones:

Y así con cada una de las vulneraciones a los derechos humanos a una vivienda adecuada, al empleo decente y la formación, a la salud y a la protección social. Desde luego, un trabajo grupal de mucha envergadura técnica, más aún al tener que llevarlo a cabo en formato online dificultando en mucho el debate y los acuerdos.

La propuesta política, ya fuera relacionada con una normativa (a modificar, crear, o suprimir) o una política pública (plan, proyecto, programa…) se iba a sustentar – se ha sustentado-; sobre la reflexión y acuerdo llevado a cabo por este grupo motor de 13 Cáritas Diocesanas y miembros del Equipo de Inclusión y del Equipo de Incidencia de los Servicios Generales de Cáritas Española respecto a qué factor, de los que daban lugar a la causa considerada como urgente, prioritaria e importante, era, a su vez, el que más contribuía a su existencia y, por tanto, a la vulneración.

Pudiendo así focalizar la propuesta política de forma concreta y directa ante las administraciones públicas: ¿cómo afrontar, suprimir, prevenir, acabar con dicho factor?

Proceso genérico llevado a cabo en la reflexión grupal y participativa:

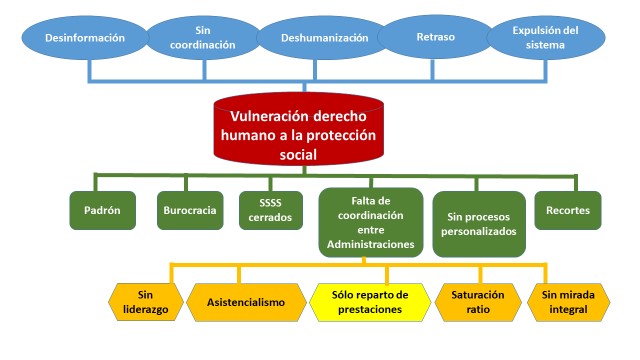

Sólo un breve apunte tomando como ejemplo el análisis de la vulneración del derecho a la protección social y así facilitar la compresión de la metodología empleada:

Consensuado como el factor que de forma más clara contribuye a la falta de coordinación entre las diferentes administraciones (territorialmente y por ámbitos: vivienda, salud, servicios sociales, empleo…) el que no se desarrolle por los Servicios Sociales el derecho a la protección social, quedando su actuar en la gestión y organización del reparto de prestaciones económicas.

Una vez determinados los cuatro factores que más contribuyen a las causas consensuadas por el grupo como urgentes, prioritarias e importantes, porque dan lugar a la vulneración de los derechos humanos seleccionados; ha sido posible diseñar las propuestas políticas que para Cáritas han de ser contenidas en la futura 2ª Estrategia y que constan en su documento Análisis y propuestas de Cáritas para la 2ª Estrategia Nacional Integral para Personas sin Hogar 2021-2026[5].

Al igual que en líneas anteriores, tomaremos a modo de ejemplo el desarrollo de las propuestas políticas de Cáritas para afrontar y terminar con el factor seleccionado como de mayor contribución a la vulneración del derecho humano a la salud para las personas y familias sin techo y sin vivienda que acompañamos en Cáritas:

Ante la carencia de unidades/equipos socio-sanitarias de salud mental de calle y la poca coordinación socio-sanitaria en los diferentes niveles de la administración pública, proponemos:

Que se impulse y promocione que la coordinación de las unidades se lleve a cabo desde Servicios Sociales.

En la jornada confederal online que celebramos para devolver a las personas y familias vulneradas el resultado de la reunión mantenida con la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales por nuestra Secretaria General, Natalia Peiro, muy pocas horas antes; éramos conscientes de varias cosas:

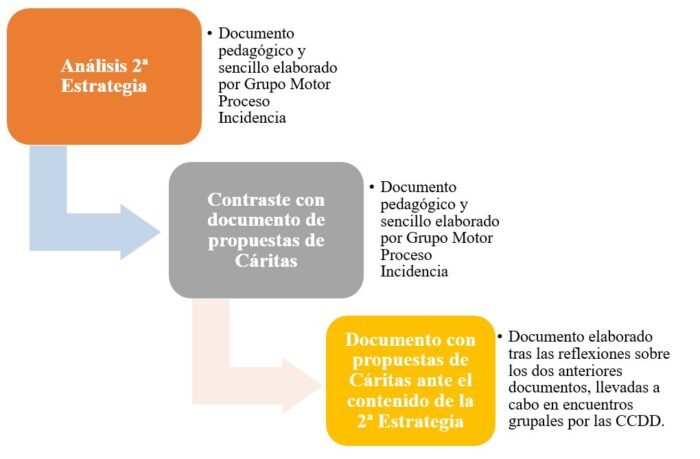

Desde todas estas premisas, y formando parte del proceso de incidencia que iniciamos en enero de este año, seguirán el próximo año las fases de seguimiento y de evaluación intermedia de la 2ª Estrategia Nacional Integral de Personas sin Hogar, una vez que concluya el propio diseño de la misma por la Administración pública responsable y podamos dar inicio a las acciones programadas.

Fase de seguimiento (2022-2023) con cuatro objetivos:

Y con las siguientes actividades:

Para poder llevar a cabo esos espacios de reflexión, debate y toma de acuerdos, se elaborarían dos documentos soporte junto con uno tercero, conclusivo de los pasos anteriores y “producto” para poner en común con las administraciones públicas en el seguimiento de nuestras propuestas ante la vulneración de los derechos humanos a la vivienda adecuada, empleo decente y formación, salud y protección social.

Este documento final de contraste de Cáritas entre las políticas públicas contenidas en la 2ª Estrategia Nacional Integral de Personas sin Hogar 2022-2027 y las propuestas planteadas por Cáritas será también nuestra guía en la fase de evaluación intermedia que llevaremos a cabo en 2024 y, desde luego, en los diversos espacios de incidencia con la Administración estatal y de red/plataformas en los que como Cáritas estamos presentes.

Desarrollo de los espacios grupales específicos, diocesanos y confederal:

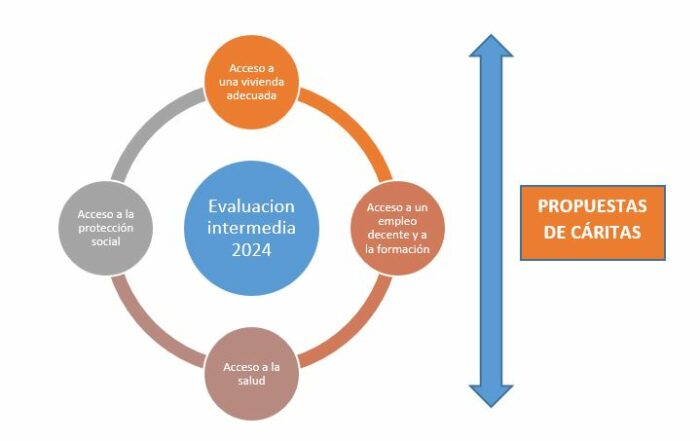

FASE DE EVALUACIÓN INTERMEDIA (2024) con dos objetivos:

Todavía en fase de diseño, la propuesta para implementar esta evaluación intermedia sería llevar a cabo un Encuentro Confederal sobre el Proceso de Incidencia para la Estrategia Nacional Integral de Personas sin Hogar, con la participación horizontal de todas las personas y familias agentes de Cáritas (vulneradas sin techo y sin vivienda, voluntarias, contratadas y equipos directivos. Tanto de las Cáritas Diocesanas, como de las Cáritas Regionales y todos los equipos que quieran participar de Servicios Generales de Cáritas Española).

El Grupo Motor del Proceso de Incidencia incorporaría representación de todas ellas para diseñarlo y llevarlo a cabo. Con cuatro áreas de trabajo y reflexión:

Incorporando diversas dinámicas personales y grupales que nos puedan llevar a dar respuesta a los interrogantes que nos preocupan y ocupan sobre la efectividad de la 2ª Estrategia para prevenir y/o terminar con las vulneraciones de derechos humanos detectadas desde la primera fase de nuestro proceso.

Sin duda, y de forma clave[6] la participación de las personas vulneradas en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas hace que las mismas sean más adecuadas y efectivas; se profundice en la prevención y se encuentren caminos más adecuados para su realización.

Desde esa revisión y constatación de la realidad, en un espacio participativo, horizontal, que representa todas las miradas de las personas agentes de Cáritas,

Y, por supuesto, comenzar con el diseño de la tercera estrategia, habiendo compartido, actualizado y acordado las líneas esenciales de unas políticas públicas necesarias y urgentes para que todas las personas, en especial las más vulneradas, puedan vivir en plenitud su dignidad universal, intrínseca e irrenunciable.

[1] NACIONES UNIDAS (2018) “Directrices para los Estados sobre la puesta en práctica efectiva del derecho a participar en la vida pública” https://www.ohchr.org/Documents/Issues/PublicAffairs/GuidelinesRightParticipatePublicAffairs_web_SP.pdf

[2] FEANTSA (2010) “Tipología europea de sinhogarismo y exclusión residencial” https://www.feantsa.org/download/ethos_spain-24518105836657575492.pdf

[3] WOLA y CEDPA (2005) “Manual para la facilitación de procesos de incidencia política” Ed. Centro para el Desarrollo de Actividades de Población (CEDPA) y Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). Pp. 55-78

[4] Cáritas Diocesanas que forman parte del Grupo Motor del Proceso de Incidencia: Asidonia-Jerez, Barcelona, Bilbao, Ciudad Real, Getafe, Girona, Madrid, Murcia, Orihuela-Alicante, San Sebastián, Santiago, Sevilla y Tenerife.

[5] N.d.a. Probablemente, dadas las fechas que estamos, la 2ª Estrategia pasará a ser programada para el período 2022-2027.

[6] NACIONES UNIDAS (2018) “Directrices para los Estados sobre la puesta en práctica efectiva del derecho a participar en la vida pública” https://www.ohchr.org/Documents/Issues/PublicAffairs/GuidelinesRightParticipatePublicAffairs_web_SP.pdf)

Víctor Renes Ayala, Sociólogo

La desigualdad, la pobreza y la exclusión social no son algo que solo padecen determinados grupos humanos, sino que es algo que revierte sobre la propia sociedad. En beneficio del bien común de todos y todas necesitamos erradicarla.

Hace poco me preguntaron por qué debe erradicarse la pobreza y la exclusión social[1]. Y después de un momento de duda pensé que me lo estaban preguntando por considerar que las personas en esa situación eran personas en situación de injusticia, debido a que la pobreza y la exclusión social es negación de derechos dado que en ella la dignidad humana queda negada y, por lo tanto, es injusto. Pero me decidí por pensar que me lo estaban preguntando desde otro punto de vista, el de una sociedad que conoce y sabe que la pobreza y la exclusión existe y, sin embargo, no acomete su erradicación. ¿No lo acomete porque no lo considera posible, rentable, beneficioso?, ¿porque considera que no es de su responsabilidad, o por un sin número de explicaciones que demoran el asunto para cuando se pueda? Sin olvidar que todo ello queda aderezado por la duda de si la sociedad tiene alguna responsabilidad, no sea que, si es cuestión de la responsabilidad, quede remitida a la competencia o incompetencia, a la responsabilidad o irresponsabilidad de los individuos, y, en concreto, de quienes están en esas situaciones.

La pobreza, por tanto, es un hecho que, como tal, oscila entre la paradoja de su realidad y de su invisibilidad; entre ser reconocido como un hecho existente, y ser considerado como un fenómeno social secundario a la hora de la toma de decisiones, especialmente en las decisiones que estructuran la sociedad. No cabe duda de que nuestra sociedad sabe que tiene un problema histórico en este tema, no en vano somos la 4ª economía del euro con una de las tasas de pobreza más altas. Pero la sociedad ha ido deglutiendo que la pobreza no tiene por qué estar en la primera página de la agenda, preocupada como está por salir de dos crisis sistémicas y prácticamente seguidas, la del 2008 y la de la pandemia. ¡Ahora lo que debe primar es el crecimiento! Cuestión en la que nunca se para nadie a pensar más en ello, porque se considera evidente y porque nunca se hace una retrospectiva de cómo, después de la crisis y con un nuevo crecimiento en expansión, se está haciendo frente a la desigualdad, a la pobreza, a la exclusión. ¿Es que una vez retomado el crecimiento se absorbe algo más que determinados efectos surgidos por tal crisis? ¿Todos? ¿Y la pobreza y la exclusión ya existente ante-crisis? ¿Y la estructura de la propia realidad de pobreza, y su dimensiones y condiciones, y su reproducción, y su permanencia, y su futuro dadas las decisiones que organizan y estructuran la propia sociedad?

Hubo una expectativa, allá por la década de los 80 y 90 en la que la pobreza estuvo en la agenda de la sociedad, de modo que la pobreza tenía toda una serie de retos que el propio modelo social tenía que afrontar. La pobreza estaba en el debate público, el famoso debate de los ocho millones de pobres, y eso ponía encima de la mesa que la problemática social tenía que contemplar este aspecto. Podíamos decir que ello nos llevaba a hacernos cargo de la pobreza en la construcción del Estado del bienestar. Y eso nos debía llevar a encargarnos de la pobreza ante la sociedad del crecimiento. Pero esto empezó a pesar cada vez más, y a lo más que llegamos fue a cargar con la pobreza en un modelo de desarrollo social precario. En definitiva, la pobreza siguió siendo un reto estructural.

Porque, a partir de la puesta en la primera página de la agenda, pronto las aguas volvieron a su cauce, y en el desarrollo de la Agenda Lisboa 2000, volvió a ser puesto todo bajo el paradigma del crecimiento. De modo que la propia actuación por la inclusión social, la propia política contra la pobreza, quedaba bajo el signo de lo que contribuía al crecimiento económico, que es lo que sancionaba las decisiones como acertadas o no. Cierto que se puede decir que esto es demasiado simple. Sí, si no se considera que una realidad compleja no se puede reducir a uno solo de sus elementos. Pero no, si se tiene presente cuál es el parámetro que articula esa complejidad. No se trata de olvidar las políticas por la inclusión social, como elemento significativo más elocuente de la complejidad. Pero tampoco se puede olvidar que esa misma estrategia se definía desde el parámetro del crecimiento. La inclusión lo debía ser en la sociedad del crecimiento, y eso en todos los ámbitos, empleo, formación, protección social, actividad de la economía verde, incluso inteligente, con todo lo que eso supone de gestión y construcción de sociedad desde las NTI.

Y cuando la respuesta se enfrenta con este proceso de pérdida de vigencia de la pobreza en la sociedad como cuestión sustantiva, la respuesta ante la pregunta formulada apunta a ponerlo de nuevo en valor. Dicho esto, debo reconocer que la pregunta que me formularon ha quedado sin responder. Porque para mí, la pobreza y la exclusión social hay que erradicarla por el Bien Común. Soy consciente de que esta respuesta se enfrenta con el muro que la ha dejado fuera de la agenda. Por otra parte, parecería lógico que la erradicación de la pobreza deba ser en beneficio de quienes la padecen. Y no es ilógico proponerlo así. ¿Por qué entonces focalizarlo sobre el Bien Común?

En primer lugar, precisar que en este enfoque no solo no están ausentes quienes se encuentran en estas situaciones, sino que están incluidos. Y, en segundo lugar y más importante, porque es un enfoque que no invisibiliza la responsabilidad de la sociedad, sino todo lo contrario. La cuestión es: si la pobreza es un hecho que hay que analizar como fenómeno social, es decir, como una relación social estructurada y estructurante de la sociedad, tenemos que contemplar los dos polos de esa relación, la pobreza y la sociedad en la que la pobreza existe, y la relación que se establece entre los dos. Análisis en el que ahora no podemos entrar, pero en el que me parece muy importante insistir en la conexión que se produce entre los dos polos.

Sin vida en común no hay sociedad. Por ello son decisivos los principios y valores que se tomen como los referentes que estructuran las grandes decisiones. Para ser sociedad deben girar en el sentido de construir vinculación social. Por ello, las formas de sociedad, las relaciones societales, en todos los ámbitos, no pueden quedar vinculadas a una sola, como está sucediendo en nuestra sociedad que están centradas en la relación de intercambio, guiada por el mercado. Así se trasmutan las relaciones de sociabilidad y societalidad que se generan desde las relaciones de reciprocidad y de redistribución.

Si tomamos como paradigma lo que es una red, sabemos que una red tienes conexión con todos los puntos. La red no tiene un principio y un final, sino que es la conexión entre todos; cualquier cosa que afecta a un punto, afecta a toda la red. Esa imagen de red sirve para analizar el conjunto de la sociedad, que es sistémica. Cada elemento tiene un gran valor, pero sus objetivos y fines están interrelacionados e interconectados; como en la sociedad. Hay que tener una visión holística y retroactiva, integral y global para desvelar todas sus potencialidades.

Esto es básico para poder plantear el tema del Bien Común como condicionante de lo que supone y exige la perspectiva de la erradicación de la pobreza. Y lo primero que constatamos es que el Bien Común es un referente que en nuestra sociedad ha quedado para el discurso, y este en muy contadas ocasiones. Y con ello no nos referimos solo a la pérdida de derechos, sino de la pérdida de las condiciones de acceso a los bienes necesarios para la satisfacción de necesidades básicas basadas en los derechos. Porque sin ello ni la dignidad de las personas ni lo que supone y exige una sociedad digna, son viables. Pero hoy constatamos que, cada vez más, todo gira en torno al individuo con olvido y menos aprecio de lo colectivo, de lo público. En esta lógica, aparece la culpabilidad individual ante la pobreza y la exclusión ocultando así que es un fracaso colectivo, e invisibiliza la responsabilidad colectiva.

Como una derivada, hoy no existe un concepto compartido (consenso) de lo que es el Bien Común. Su lugar lo ocupa el crecimiento económico, en el que la competitividad y la meritocracia ocupan los valores centrales. En una sociedad así, las estructuras generadoras de desigualdad quedan sin cuestionamientos, intocadas; ¿absueltas? Porque cuando se plantea el tema de la distribución, no es el Bien Común el eje del debate, sino la tributación. Y, junto con ella, la sospecha. No la sospecha de si así se puede mantener lo que con la tributación queríamos obtener, como la salud, la educación, la protección social, etc. La sospecha es que se da por entendido que es algo que le corresponde al individuo, y que eso está en la naturaleza de las cosas. ¿Qué espacio le queda al Bien Común? Y, desde ahí, ¿a la erradicación de la pobreza?

Si queremos una sociedad pacificada, donde sea posible la convivencia en la diferencia, necesariamente tenemos que generar condiciones para que todos puedan disfrutar de lo que significa ser sociedad, donde todos los seres humanos se puedan desarrollar. Justamente eso es lo que pretende la erradicación de la pobreza. Conviene señalar que lo contrario genera sociedades agresivas, muy agresivas. Y lo estamos viendo a nivel mundial con las guerras continuas, con los millones de refugiados y de inmigrantes económicos que hay hoy en el mundo. Y no nos damos cuenta de que la pobreza y la exclusión social no son algo que solo padecen determinados grupos humanos, sino que son algo que revierte sobre la propia sociedad. Por ello, decimos que en beneficio del Bien Común de todos necesitamos erradicarla.

Lo que, entre otras cosas implica que los recursos necesarios para ello no deben ser considerados como un gasto, sino como una inversión. Y es una inversión social que genera beneficios de todo orden: todos los seres humanos pueden contribuir a la sociedad y esto genera incluso crecimiento económico. Las crisis que estamos sufriendo no pueden ser superadas simplemente con recortes de gasto, exigen, necesitan inversión. ¿No es la pobreza y la exclusión una crisis estructural, sistémica, permanente? Para salir de una crisis hay que invertir en generar oportunidades de todo tipo.

¿Focalizar la erradicación de la pobreza y la exclusión social desde el Bien Común hace olvidar a las personas? Nada más lejos de la realidad. La cuestión es, ¿desde dónde se plantea y se construye el Bien Común? Recordemos que estamos hablando de la dignidad humana como fundamento del orden político y social, según el art. 10 de la Constitución, que es lo que anda en juego en la erradicación de estas situaciones. De esto trata el Bien Común, de la dignidad de la persona, especialmente en las situaciones que está más negada. Esto es lo que debe demandar la máxima atención de la sociedad, de los poderes públicos y de la propia ciudadanía, pues en ello definimos qué sociedad somos y queremos ser.

El art. 9.2. de la Constitución dice: Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. ¿Por qué no está en la primera página de la agenda, social, económica, política y cívica, cuando se trata de la pobreza y la exclusión social? El Bien Común se la juega cuando pretendemos hacer frente a las desigualdades, a la pobreza y a la exclusión social. Y ello solo se consigue promoviendo las condiciones de la libertad e igualdad, y removiendo los obstáculos que impiden el bienestar de todos. Llama la atención que eso no aparezca cuando se está tratando de personas y grupos que no tienen tales condiciones, pues su propia pobreza y exclusión social se convierte en obstáculo para su erradicación.

¿Cómo afrontarlo? Depende del lugar social desde donde nos situemos, pues desde ahí veremos los obstáculos y las condiciones imprescindibles. Y para ello solo hay una respuesta: El bienestar social implica que hay que mirar desde los últimos y desde ahí ver a toda la sociedad. Y al ver toda la sociedad ver todo lo que necesita para que realmente todos podamos seguir siendo sociedad en plenitud y en dignidad.

La cuestión, pues, hay que llevarla a este lugar. ¿Qué ocurre cuando se hace la pregunta desde el lugar social de los últimos? ¿Qué se escucha ahí? ¿Alguien les está oyendo? Cuando se comparten estas preguntas con ellos mismos, la visión resultante responde a la cosmología social que está gobernando la intervención social en las situaciones de pobreza y exclusión, pues la intervención social es la concreción de la relación entre los dos polos de la relación pobreza-sociedad. ¿Una cosmología social? [2] La antropología dice que nunca quedamos al margen de una comprensión de la realidad, de unos valores a los que da cuerpo en su facticidad, de la suma acabada de representaciones del mundo y de la sociedad. Esto es, de una cosmología del espacio, tiempo, cuerpo (ser corpóreo), mundo. Así pues, ¿qué cosmología está sucediendo en el abordaje de la pobreza y la exclusión social?

En una cosmología social el espacio es un espacio existencial, lugar de experiencia de relación con el mundo de un ser esencialmente situado en relación con un medio. Pero lo que constatamos es que se está produciendo un no-lugar. No hay espacio, no hay lugar de relación con el mundo institucional que está cerrado, no abierto incluso físicamente, pero también relacionalmente, del que el mundo de la pobreza y la exclusión está EX-pulsado y no puede plantear sus condiciones de vida. Se ha cerrado lo presencial especialmente para quien necesita acompañamiento y asistencia incluso en la propia comprensión de su situación; o sea, para la relación persona (en pobreza y exclusión) y sociedad (la institución de la sociedad que debe hacerse cargo y encargarse de ello). Quien carga con la realidad no es el compromiso entre institución y persona, sino la persona sola, fuera de y abajo, ante unas instituciones que se han cerrado incluso a la propia reclamación, pues cuando se logra conectar, es muy habitual escuchar: no hay citas disponibles. Está perdida en ese no-lugar.

Pero ni las relaciones de las personas con quienes tienen la legitimidad, autoridad, capacidad para la intervención social, quedan enclaustradas en ese espacio, porque los procesos ni se paran ni se detienen. Por lo que la lógica de esa cosmo-logía, es también la del tiempo, del tiempo de los procesos que recorren la vida de los EX-pulsados. Por una parte, el tiempo de la urgencia ante los obstáculos para la supervivencia, con el que no se conectado ni se ha comprendido. Se trata de hechos que acaecen, no de los discursos o explicaciones. Por otra, del tiempo del proceso, largo y complejo, de ejercer su libertad y dignidad; su proceso de desarrollo humano. Pue si el espacio se clausura en el propio marco institucional, el proceso del tiempo de afrontar su realidad, ni es considerado ni es reclamable.

Qué corporeidad, como dimensión de esa cosmo-logía, qué concreción, qué comprensión, tienen sus necesidades. Prácticamente se puede resumir en la i-lógica de las carencias. ¿Y todo lo que las necesidades implican de desarrollo de capacidades y potencialidades? En estas situaciones ni son consideradas, ni se relacionan con los sujetos. Desde esta cosmo-logía no aparece este real y determinante cambio de concepción de la necesidad. Los sujetos, comprendidos como carentes, quedan igualmente comprendidos como no activos, y, por tanto, como no-actores. Vale preguntar en qué queda remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Quedan sin presencia, sin ser sujetos, sin ser sociedad. O sea, son los fuera de, los EX.

En esta cosmo-logía, ¿qué relación hay con el otro, con el mundo de los otros? Los otros no están ni en la agenda, ni en la comprensión de la relación pobreza-sociedad. Hay una relación abstracta derivada del distanciamiento entre el polo institucional (sociedad), y el polo personal (situación de pobreza y exclusión) que hace imposible el diálogo del encuentro. Se ha producido la pérdida de los vínculos sociales. No es extraño, pues, que nos cueste pensar en la alteridad. Se cierra la capacidad de comprender el sentido, o sea, la relación sujetos-medio social y sociedad. Con ello nos referimos al sentido que los seres humanos pueden dar a sus relaciones recíprocas; el sentido social. Y es precisamente de ese sentido del que hablan también los individuos cuando se preguntan o se inquietan por el sentido de su vida.

Pudiera parecer esta cosmología algo abstracto y desconectado del mundo de las personas, de los últimos de la sociedad. No es así. ¿Por qué? Lo que se escucha cuando se “está con y en” sus situaciones, espacios, tiempos, necesidades, y se oyen sus expresiones y vivencias, todo empieza por “SIN”: sin ingresos; sin RMI/IMV (y encima con requerimiento de una devolución imposible por la incongruencia entre esas tibias prestaciones); sin atención; sin posibilidad de que alguien presencialmente les ayude, oriente, acompañe; sin información: sin informática, cuestión dada por supuesto pues se impone como la única vía de intentar hacer algo; sin saber por qué (o sea, por qué se ha creado este laberinto en el que se pierden, por qué no te oyen, por qué no te cogen el teléfono, por qué no te escuchan ni te contestan, por qué no te dan cita; por qué se dilatan hasta …); sin tiempo de respuesta, …..

Perdidos en un laberinto en el que se han visto instalados, sin que nadie explique por qué. Sin el acompañamiento que cualquier otra situación, aun menos grave, exige. Sin retornar a la atención presencial que en otros ámbitos sociales es real hace tiempo, pero que en este sector brilla por su ausencia. Sin que ni siquiera los servicios sociales comunitarios puedan resolverlo, encontrándose ellos mismos con el cuello del embudo que impide realizar su función. Sin dudar en exigir que las personas sean expertas telemáticas como quienes realizan este trabajo. Pero, eso sí, sin abordar ni la brecha digital, ni sus deudas, ni su desempleo, ni los fracasos escolares, formativos, laborales de los que siempre son acusados, ocultando así el fracaso de la sociedad en estos ámbitos, etc.

En resumen, ¿quiénes son? Ya ni siquiera son el grupo de pobres y excluidos. Son simplemente el grupo ‘sin’; o sea, el grupo de los nadie y los nada, de los que quedan invisibilizados; los sin grupo. Y, de remate, a su costa, porque resulta que la cuestión acaba siendo que no han resuelto ni afrontado su inexperiencia, incluso su incapacidad para ser los expertos tecnológicos que se exige como una evidencia indiscutible. Y se oculta el propio sentido de la pobreza y la exclusión. Y se niegan sus potencialidades y capacidades. Y se inutiliza su capacidad de actor de su propia realidad.

¡¡Paradójico, si no fuera sangrante!! ¡¡Cómo es posible que, en los momentos de máxima necesidad, se coloquen las máximas dificultades para los máximos necesitados!! ¿Que esto suena tremebundo? Hagamos comunidad, al menos de vivir en sociedad, de vivir en común las condiciones que no existen y los obstáculos que sí existen. Hagamos la comunicación de experiencia de vida para que cuenten, relaten, narren su realidad, lo que les dicen y lo que no les dicen, … Y luego vemos si esto es exagerado, o simplemente sangrante.

El Bien Común dice que para poder saber de qué estamos hablando, debemos ponernos en el final de la sociedad para poder ver los obstáculos a la justicia, la igualdad, la solidaridad, la libertad, la participación, el bienestar y la dignidad de todos y todas, para así poder erradicar la pobreza y la exclusión en beneficio de toda la sociedad. ¿No será que es esto lo que está en cuestión?

[1] EAPN-ES (2021). «La pobreza y la exclusión social deben erradicarse en beneficio del bien común» Entrevista a Víctor Renes Ayala. Recuperado de: https://www.eapn.es/noticias/1460/%2522la-pobreza-y-la-exclusion-social-deben-erradicarse-en-beneficio-del-bien-comun%2522 [04 de enero de 2022].

[2] Hemos tratado este tema en Renes, V.: “Una nueva cosmología social”. En Documentación Social, nº 187. Madrid, 2017.

Investigador posdoctoral de la UNED y miembro del Grupo de Investigación de Estudios Urbanos (GECU) y del Grupo de Investigación de Estudios sobre Sociedad y Política (GESP)

Puedes encontrar a Álvaro en X (anteriormente Twitter) y en Linkedin

La crisis de la vivienda se ha convertido en un problema estructural de la sociedad española. En este contexto, es necesario establecer un diálogo inclusivo que implique a toda la sociedad en la búsqueda de soluciones sostenibles y equitativas que promuevan la justicia social, el bienestar colectivo y el acceso a un bien esencial en la vida de cualquier ser humano.

Resulta difícil recordar una crisis de vivienda tan aguda como la que enfrentamos en la actualidad. Solo han transcurrido algunos años desde la crisis hipotecaria que hundió a millones de hogares, y ahora nos enfrentamos a una nueva oleada de especulación inmobiliaria que se extiende a nivel global (Madden y Marcuse, 2018). Esta coyuntura plantea desafíos significativos para la estabilidad y cohesión social de las sociedades contemporáneas, ya que la mercantilización de la vivienda, más allá de la transformación de la vivienda en activos económicos, emerge como un vector fundamental de las tendencias de desigualdad, exclusión y segregación residencial de las sociedades contemporáneas.

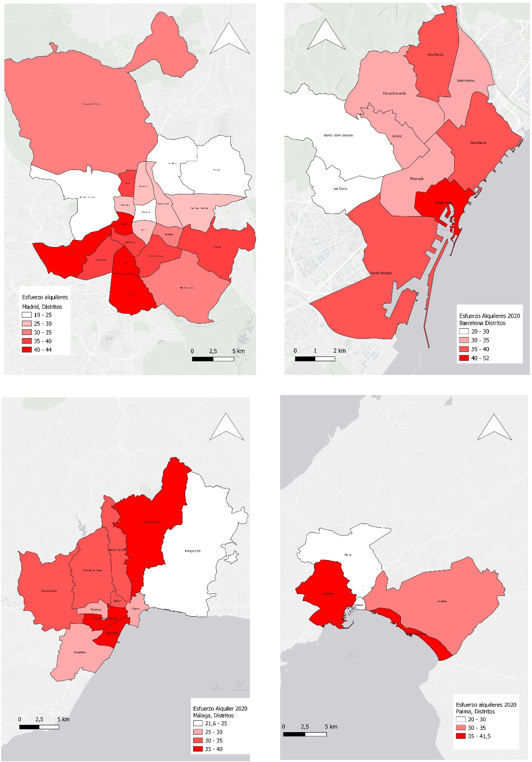

En España, a pesar de que la Constitución Española de 1978 declara en su Artículo 47 el derecho de todos los españoles al disfrute de una vivienda digna y adecuada, la realidad ha convertido en papel mojado el mandato constitucional, ya que los síntomas de la crisis de la vivienda son cada vez más evidentes en todas partes: la carestía de la vivienda no ha dejado de incrementarse, el sinhogarismo se ha generalizado, los desahucios y ejecuciones hipotecarias han aumentado exponencialmente, la gentrificación y la turistificación se han convertido en fenómenos inherentes a la dinámica de las grandes ciudades y la expansión de la segregación está generando la conformación de territorios cada vez más polarizados y desiguales. Todo ello ha provocado que los problemas de acceso a la vivienda y la inseguridad residencial se sitúen entre las principales preocupaciones de la sociedad española (CIS, 2022), especialmente en las grandes ciudades, ya que los precios, sobre todo en lo concerniente a la vivienda de alquiler, han experimentado un incremento continuo en los últimos años (Observatorio de Vivienda y Suelo, 2022).

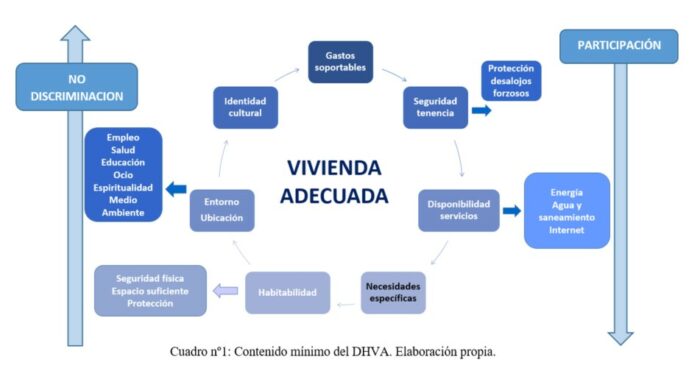

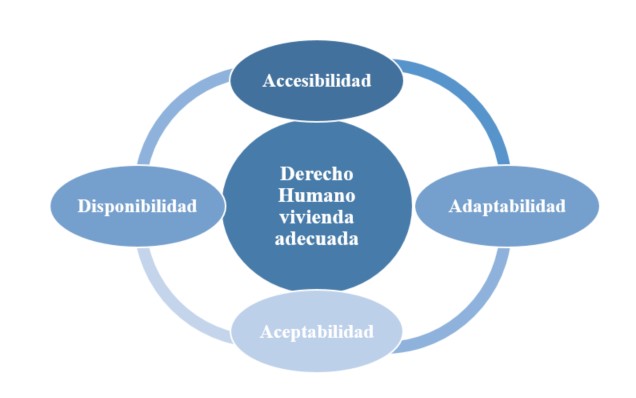

El concepto de vivienda digna se utiliza para indicar a aquella vivienda donde los ciudadanos o las familias pueden vivir con seguridad, paz y dignidad (ONU, 1991). El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas considera que una vivienda es digna cuando reúne los siguientes elementos: que sea fija y habitable, de calidad, asequible ―tanto en el precio de la vivienda como en alquiler―, accesible, ubicada en entornos adecuadamente equipados ―empleo, servicios sanitarios, escuelas etc.― y con seguridad jurídica sobre la tenencia. Es decir, nos plantea que es digna cuando cumple unos requisitos mínimos de habitabilidad, accesibilidad y seguridad jurídica. Se puede considerar, por tanto, que una vivienda es digna cuando tiene la superficie, las condiciones ambientales ―calidades, aislamiento térmico y sonoro, etc.― y las instalaciones y los servicios mínimos ―electricidad, agua y gas― que la hacen apta para cumplir su función residencial.

Esta definición debe ser entendida en el marco de lo que es actualmente una vivienda y ha sido conceptualizada, básicamente, en dos dimensiones analíticas. Aguinaga (2015), como muchos otros, la conceptualiza por cómo la utilizamos; por su utilidad o función. Es el “lugar donde las personas tienen cubiertas sus necesidades primarias, como son el descanso, la alimentación y la higiene”. La estructura que llamamos vivienda lo es por la función que cumple, por el uso que necesitamos hacer de ella, por la necesidad social que cubre. Sin embargo, la vivienda en nuestra sociedad es también un producto, una mercancía producida a fin de ser vendida o alquilada a aquel que pueda pagarla y la necesite (Harvey, 2014). Ha adquirido un valor de cambio. Se ha convertido en una propiedad mercantil.

Ambas son dos dimensiones distintas que evolucionan según factores diferentes y que afectan a cómo son las viviendas en cada momento histórico. Pero, en un sistema social cualquiera puede llegar a ser más relevante el valor de uso, y en otros el valor de cambio, a la hora de definir como son las viviendas y quienes las habitan. El proceso de mercantilización de la vivienda supone sistemas sociales en los que se aliena el valor de uso de la vivienda para transformarla en un valor de cambio regido por las dinámicas del mercado. Cuando ello ocurre, una vivienda digna comienza a hacerse difícil de alcanzar para todos. La historia de la vivienda en España en las últimas décadas es la historia de su persistente mercantilización (López y Rodríguez, 2010).

En estas circunstancias, son muchas las personas, las organizaciones e incluso los organismos oficiales que han realizado análisis y estudios sobre el problema de la vivienda que emerge en la sociedad actual y que, aunque ha existido siempre, no alcanzaba los niveles de dramatismo de hoy. No solo por la visibilidad e impacto del gran número de expulsiones y desahucios de personas de sus domicilios, sino por la diversidad de situaciones que se han dado en los casos en los que se ha terminado con el lanzamiento de la vivienda a sus habitantes.

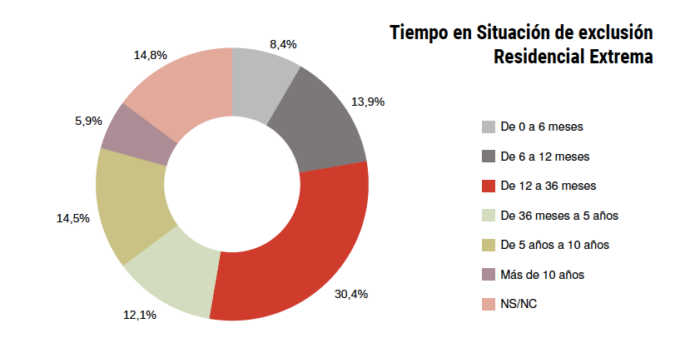

Cuando hablamos del problema de la vivienda en España nos referimos a la enorme dificultad que encuentra una proporción significativa de la población para acceder a una vivienda digna. ¿Cómo se manifiesta está problemática? Sin duda, el desahucio es la representación más explícita de este fenómeno y su elevada prevalencia desde el inicio de la crisis económica de 2008 da cuenta de la enorme gravedad que reviste esta contingencia. Según los datos de Observatori DESC (2020), entre 2008 y 2019 hubo en España más de 600.000 desahucios, sobre una población aproximada de 47 millones de habitantes. Esta tendencia presenta dos fases muy diferenciadas: la primera, de 2008 a 2014, tuvo lugar durante los años de crisis y se concentró en torno a la vivienda en propiedad; por su parte, la segunda fase se inició en 2014 y se caracteriza por la creciente prevalencia del número de lanzamientos derivados del impago de vivienda arrendada (Consejo General del Poder Judicial, 2020). Ello remarca que lo que en principio fue una situación de emergencia habitacional se ha convertido finalmente en un problema social estructural de la sociedad española.

Sin embargo, el conflicto adopta muchas más expresiones y también se encuentra reflejado en la tardía emancipación de los jóvenes españoles, en la elevada proporción de ingresos que conlleva para los trabajadores precarios, en la discriminación residencial de los grupos minoritarios, en la falta de viviendas adaptadas para personas en situación de discapacidad o en el hacinamiento al que se ven empujados los colectivos desfavorecidos (Provivienda, 2023). Todos estos grupos de población padecen una situación de precariedad habitacional, un contexto de inestabilidad vital provocado por los problemas derivados de la falta de recursos para acceder o mantenerse en una vivienda en condiciones dignas.

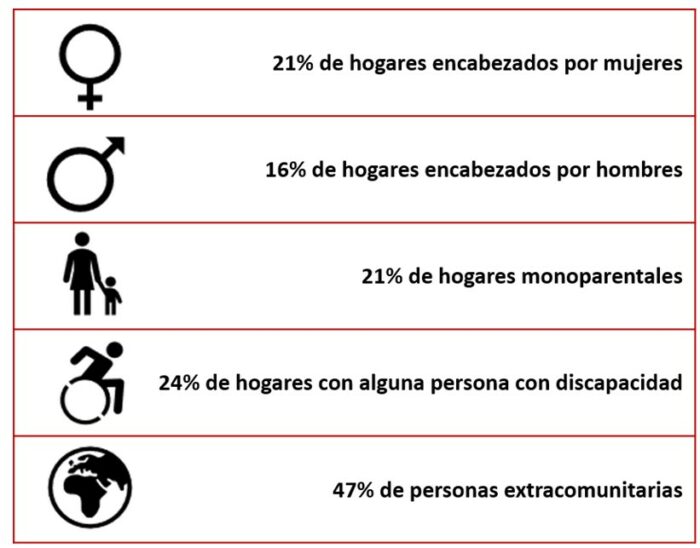

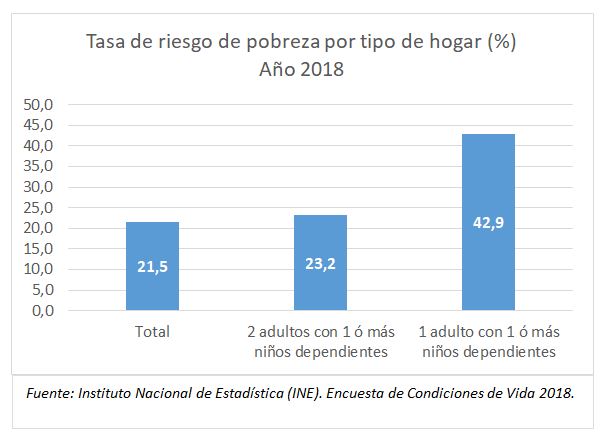

A pesar de que el perfil sociológico de estas situaciones es diverso y heterogéneo, según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE de 2023, el problema de la vivienda afecta especialmente las personas no propietarias y los hipotecados, especialmente aquellos empleados en trabajos precarios y/o en situación de desempleo. Asimismo, hay que destacar también el fuerte componente de clase y género que caracteriza a estos perfiles, concentrándose principalmente entre las clases populares y en los hogares monoparentales encabezados por una mujer trabajadora que son, entre todos, los que padecen una mayor situación de inestabilidad (Bosch, 2020).

En diciembre de 2019 hubo un brote epidémico de neumonía de origen todavía desconocido en la ciudad de Wuhan, en China. Unas semanas después, las autoridades chinas informaron de que el patógeno causante de esa enfermedad era un nuevo tipo de virus: el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave o SARS-CoV-2. Este virus provoca una enfermedad infecciosa, denominada COVID-19 por la OMS, que afecta principalmente el sistema respiratorio. Aunque los síntomas de esta patología son habitualmente leves o moderados, el virus también puede producir efectos graves, incluso la muerte, en especial en personas que anteriormente ya padecían alguna enfermedad crónica. La rápida expansión de la enfermedad a nivel mundial provocó que el 11 de marzo de 2020 la OMS categorizara el brote epidémico como pandemia.

En España, el primer caso de la COVID-19 se detectó el 31 de enero de 2020 en La Gomera. La rapidez con la que se sucedieron los contagios, su elevada letalidad ―sobre todo entre las personas mayores― y la falta de conocimiento sobre las vías de propagación hicieron que el Gobierno central decretase, como principal medida para la contención de la enfermedad, un estado de alarma que implantó el confinamiento domiciliario estricto durante tres meses a partir del 14 de marzo de 2020.

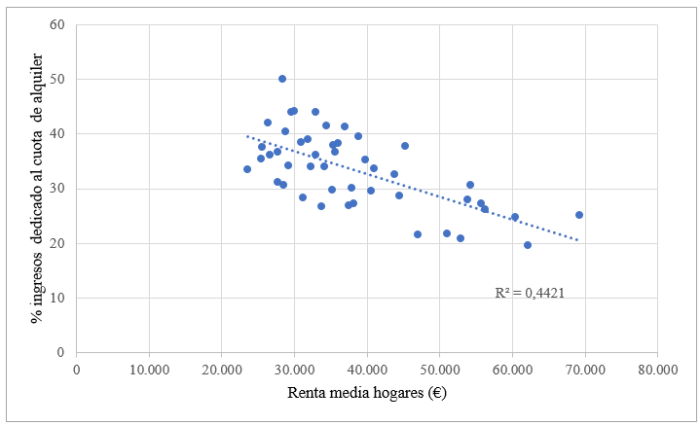

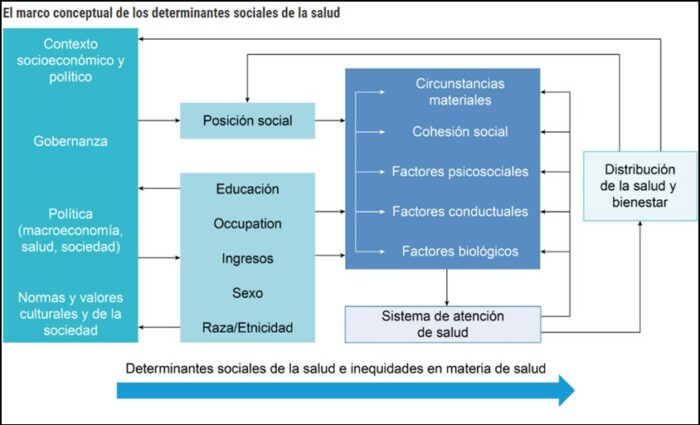

La pandemia de la COVID-19 interrumpió la dinámica de crecimiento económico de años anteriores, incitando el inicio de un nuevo período de crisis económica y social que afectó especialmente a las personas mayores, los jóvenes, los inmigrantes y los hogares monoparentales con menores a cargo (Fernández-Carro et al., 2022). En estas circunstancias, el contexto de pandemia visibilizó las insuficientes condiciones residenciales de una parte significativa de la sociedad española (Fundación FOESSA, 2022), especialmente de aquella que habitaba en grandes ciudades (Domínguez et al., 2021). A nivel mundial, los patrones de desigualdad, caracterizados por la falta y dificultad de acceso a los servicios básicos, la pobreza y precariedad laboral y las condiciones de hacinamiento, fueron factores desestabilizadores clave que acentuaron la escala y el impacto de la COVID-19 en el mundo (UN-Habitat, 2020).