Paloma García Varela

Activista en Derechos Humanos y consultora de ISI Argonauta

La participación es un derecho reconocido en los principales instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y un principio básico y requisito imprescindible para el logro de todos los demás derechos humanos.

El derecho a la participación en los asuntos públicos se encuentra reconocido en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y ampliado en la Observación nº 25 sobre Participación en los Asuntos Públicos y Derecho al Voto del Comité de Derechos Humanos. También está recogido como derecho fundamental en la Constitución española en su artículo 23.

En ellos se establece que todas las personas, sin discriminación alguna, tienen derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, votar y ser elegidos en elecciones periódicas, justas y auténticas y tener acceso a la función pública, en el marco de procesos democráticos basados en el consentimiento del pueblo que garanticen su goce efectivo junto a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación, cualquiera que sea la forma de constitución o gobierno que adopte un Estado.

Como derecho humano obliga a los Estados a respetar, proteger y garantizar que todas las personas puedan participar en los asuntos públicos y establece un deber en la ciudadanía en cuanto que forma parte del propio ejercicio de los derechos.

La participación ciudadana en los asuntos públicos está en el centro de la sociedad y es el eje central de la gobernabilidad democrática, al establecer las relaciones entre una ciudadanía y los poderes públicos. Por un lado, la ciudadanía ejerce sus derechos y demanda, a su vez, a los poderes públicos que cumplan con sus obligaciones, y por otro, unos poderes públicos que deben adoptar las medidas necesarias para que todas las personas puedan gozar de sus derechos.

Para comprender la implicación del pleno ejercicio del derecho a la participación debemos profundidar sobre algunas cuestiones que vamos a desarrollar a lo largo del artículo como por ejemplo: ¿sobre qué asuntos públicos se puede participar?; ¿quién puede participar en estos asuntos?; ¿para qué participa?; ¿qué condiciones se tiene que dar para poder participar?; ¿cómo podemos participar?

1. ¿Cuáles son los asuntos públicos de interés de la ciudadanía?

Los asuntos públicos son el conjunto de demandas de la población que reflejan sus preocupaciones y necesidades y que exigen de un proceso de toma de decisiones en las diferentes instancias gubernamentales para generar soluciones basadas en el bien común. Desde esta perceptiva, la agenda sobre los asuntos públicos y la priorización de los mismos la define la ciudadanía, no los representantes políticos.

¿Cuáles son entonces esos asuntos públicos de interés para la ciudadanía? En un mundo interconectado y global, como en el que vivimos hoy en día, no podemos limitar el ámbito de los asuntos públicos a lo estrictamente local o a las fronteras de los Estados.

Nos enfrentamos a retos globales como las desigualdades dentro de los países y entre ellos, a la construcción de sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a la protección de los derechos humanos o la protección duradera del planeta y sus recursos naturales. Retos que influyen en nuestro día a día y que pocas veces pensamos en ellos.

Desde el ámbito local, nuestras preocupaciones más cercanas y que forman parte de los asuntos públicos son aquellas que están relacionadas con las acciones que realizamos de forma cotidiana y que afectan a nuestras condiciones de vida. El precio o el alquiler de una vivienda, el coste y el acceso al agua, la luz, la electricidad, la educación de los niños y niñas, el transporte público, la recogida de basuras, los sistemas de producción y de consumo, la existencia de parques y zonas verdes y/o los transportes públicos. Todas estas y muchas más son preocupaciones o demandas que traslada la ciudadanía a los poderes públicos y a los gobernantes elegidos.

Pero también las políticas comerciales internacionales o la política exterior forman parte de los asuntos públicos que nos interpelan como ciudadanía en tanto en cuanto, hemos elegido a unos representantes políticos cuyas decisiones influyen en los derechos humanos de miles de personas en otros países.

De esta forma, la agenda de los asuntos públicos incluirá demandas sobre el crecimiento económico sostenible, el acceso a la justicia, la erradicación de la pobreza, el cambio climático, la explotación de los recursos naturales, las políticas comerciales, el acceso al agua y la energía, el fin de la discriminación y/o a apertura de las fronteras a la movilidad humana.

Por este motivo, todas las personas tienen derecho a participar en todas estas decisiones que organizan la vida social, económica y política de la sociedad en su conjunto y que influyen en lo local y en lo global, transcendiendo las fronteras de los Estados. Tienen, por tanto, derecho a participar en los asuntos públicos en su sentido más amplio que incluye el ejercicio de los poderes legislativo, ejecutivo y administrativo y abarca todos los aspectos de la administración pública y la formulación y aplicación de políticas internacionales, nacionales, regionales y locales [1].

2. ¿Quién puede participar?

Todas las personas sin discriminación alguna tienen derecho a participar en los asuntos públicos. Sin embargo, en la práctica esta participación se ve limitada por la propia definición tradicional de ciudadanía y los mecanismos establecidos para la participación.

Respecto al concepto de ciudadanía ha ido cambiando según el contexto histórico y se ha ido afianzando con el fortalecimiento de la democracia y del Estado de Derecho. Son muchas las definiciones que podemos encontrar de este concepto desde una visión política, social, sociológica, filosófica, e incluso teológica.

Pero todas ellas parten de la idea de que la ciudadanía es una forma de interpretar y entender las relaciones sociales basadas en derechos y deberes. A través de la ciudadanía se establecen unas relaciones sociales que asignan obligaciones y responsabilidades a los distintos actores sociales.

Tradicionalmente, la ciudadanía es una cualidad de las personas adquirida por el hecho de convivir con otras personas en un lugar determinado, una comunidad, un pueblo, una ciudad o un Estado. Esta cualidad confiere derechos a los ciudadanos para gestionar ese lugar, lo que implica que los derechos adquiridos y su ejercicio se limitan a ese espacio determinado, tradicionalmente el Estado. Además, la ciudadanía no es pasiva, sino que se ejerce y viene acompañada de una serie de responsabilidades.

Desde esta perspectiva, el Estado es el que determina quién es ciudadano y ciudadana y cuáles son sus derechos. En la práctica, no todas las personas que conviven en un mismo país son consideradas ciudadanos/as con los mismos derechos. Por ejemplo, grupos étnicos, indígenas, inmigrantes, incluso las mujeres, en muchos países no son considerados parte de la ciudadanía y no tienen los mismos derechos.

En este sentido, la interpretación tradicional de ciudadano o ciudadana según la cual el Estado define y delimita quién tiene derechos restringe en gran medida la participación y el ejercicio de los derechos humanos.

Por todo lo anterior, se hace necesaria una interpretación más amplia donde la ciudadanía transciende los límites impuestos por los poderes públicos e incorpora plenamente el derecho a la igualdad y no discriminación. Una ciudadanía en la cual se establecen los derechos y deberes en función del sentimiento de pertenencia individual de la persona a una sociedad y el reconocimiento de esta sociedad como parte de la misma.

Sólo desde esta perspectiva se incorpora plenamente el principio de igualdad y no discriminación de forma que todas las personas forman parte de esa sociedad de la que deben participar en los asuntos públicos como uno de sus derechos y deberes.

3. ¿Para qué participa la ciudadanía?

Desde el propio concepto de participación ciudadana, el fin último que se pretende es influir en los procesos de toma de decisiones de los poderes públicos haciendo llegar sus demandas y propuestas, vigilando que los poderes públicos cumplan con sus obligaciones y estableciendo un diálogo constructivo para la construcción de una sociedad donde todas las personas puedan gozar de sus derechos.

Por otro lado, la participación es un principio fundamental y básico de los derechos humanos ya que es un medio necesario para conseguir su pleno ejercicio.

Los derechos humanos son un conjunto de valores, principios y normas universales, propios de la dignidad de la persona humana y se refieren a la vida, libertad, igualdad, seguridad, participación política, bienestar social y cualquier otro aspecto ligado al desarrollo integral de la persona, que permiten orientar el comportamiento de la persona en sociedad.

Los principios son los atributos o características propias de los derechos humanos. En este sentido los principios de los derechos humanos como la igualdad y no discriminación, la interdependencia, la indivisibilidad, la universalidad, la solidaridad y la participación, son la vía para su realización. Todos estos principios son comunes y están presentes en todos los derechos humanos. En este sentido, la participación en los asuntos públicos se convierte en un mecanismo imprescindible para lograr el ejercicio de todos los derechos humanos. La participación es imprescindible para lograr la igualdad, luchar contra la discriminación, superar los diferentes obstáculos que bloquean el ejercicio de nuestros derechos.

Desde esta perspectiva, el derecho a la participación permite ejercer a la ciudadanía su poder político para influir en los asuntos públicos, para:

- Garantizar y dar legitimidad a las decisiones sobre los asuntos públicos, teniendo en cuenta que las políticas públicas, las leyes y las decisiones judiciales deben responder a las demandas de la sociedad en su conjunto.

- Hacer llegar sus demandas y preocupaciones para que se formulen políticas públicas y leyes que den respuestas a estas demandas.

- Vigilar el cumplimiento de las decisiones adoptadas.

- Denunciar el incumplimiento de las obligaciones por parte de los poderes públicos de las decisiones adoptadas a través del diálogo y los mecanismos de partición establecidos.

- Denunciar situaciones injustas y vulneraciones de derechos.

Además, la participación conlleva en sí misma unos principios básicos para su ejercicio. Todas las personas deben estar informadas de cómo y por qué se toman las decisiones antes y después; debe escucharse e incorporar las ideas, sugerencias y propuestas de las organizaciones que participan; debe incorporarse la diversidad como un valor añadido a la participación; debe respetarse la diferencia ya que toda persona está en su derecho de disentir de las decisiones tomadas; todas las personas deben ser integradas en los procesos de participación en igualdad de condiciones.

De esta forma, cuando la participación en los asuntos públicos tiene estas características se convierte en un potente mecanismo de transformación social hacia el logro del pleno ejercicio de todos los derechos humanos.

4. ¿Cuáles son las obligaciones de los poderes públicos?

Los Estados tienen la obligación de crear las condiciones necesarias para que todas las personas puedan ejercer el derecho a la participación en los asuntos públicos, específicamente tienen tres obligaciones fundamentales: respetar el derecho a la participación de forma que se abstenga de adoptar medidas que restrinjan la participación ciudadana, proteger el derecho a la participación para asegurar que terceros no vulneran este derecho y garantizar el derecho a la participación adoptando todas las medidas necesarias para que todas las personas puedan ejercerlo.

Para cumplir con estas obligaciones y poder ejercer plenamente el derecho a la participación en los asuntos públicos, el sistema de gobernabilidad debe establecer y respetar los principios democráticos de un Estado de derecho:

- El poder público debe estar subordinado a la soberanía popular.

- El poder ejecutivo, legislativo y judicial deben estar separados y ser independientes.

- Los representantes de los órganos ejecutivos y legislativos deben ser elegidos libremente de forma periódica, por sufragio universal, directo y secreto.

- La rendición de cuentas debe ser obligatoria para asegurar la transparencia en la gestión pública y luchar contra la corrupción y la impunidad.

Además, los Estados deben establecer los espacios y los mecanismos de participación necesarios para que la participación funcione de forma democrática y la ciudadanía pueda concurrir libremente, sin discriminación alguna. Debe facilitarse la información necesaria para que las decisiones se tomen de manera informada y disponer de espacios de debate, diálogo, denuncia y examen para las quejas y denuncias de la ciudadanía.

El pleno ejercicio del derecho a la participación está ligado a la garantía por parte de los Estados de tres derechos:

- El derecho a la igualdad y no discriminación de forma que no se permite hacer distinción alguna entre los ciudadanos en lo concerniente al goce de esos derechos por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

- El derecho a la libertad de asociación, en particular el derecho a fundar organizaciones y asociaciones interesadas en cuestiones políticas y públicas y a adherirse a ellas es un complemento esencial del pleno ejercicio del derecho a la participación.

- La libertad de expresión, de reunión y de asociación son condiciones esenciales para el ejercicio efectivo el derecho a la participación.

De esta forma, los poderes públicos de los Estados tienen la obligación de adoptar todas las medidas necesarias que permitan a toda la ciudadanía participar en los asuntos públicos a través de consultas, referéndum, procesos electorales, espacios de debate y mecanismos de control de los poderes públicos por parte de la ciudadanía.

El derecho a la participación exige a los Estados de unas instituciones trasparentes, conscientes de sus obligaciones y respetuosas con los derechos humanos, las cuales desarrollen la legislación necesaria para proteger y garantizar los derechos de la ciudadanía y establecer políticas públicas inclusivas, participativas y no corruptas que hagan efectiva la legislación.

5. ¿Cuáles son los deberes de la ciudadanía?

El derecho a la participación en los asuntos públicos es a su vez un deber de la ciudadanía que no puede ni debe eludirse, al formar parte del propio ejercicio de los derechos humanos.

De forma general, se tiende a pensar que ejercer nuestros derechos consiste en que el Estado como benefactor nos provea de unos servicios que cubran nuestras necesidades de educación, salud, trabajo, etc. Nos han transmitido que el derecho a participar en la vida pública se limita a votar cada cuatro años a las personas que queremos que nos representen. Que ejercer nuestros derechos es una acción pasiva en la que la ciudadanía es mera receptora de servicios que nos facilitan los gobernantes elegidos. Sin embargo, esto no es así.

Ejercer nuestros derechos es un acto de responsabilidad individual y colectiva. Ejercer nuestros derechos supone defender nuestros derechos y los derechos de todas las demás personas, denunciando cualquier vulneración de los mismos y exigiendo a los poderes públicos su garantía. Supone respetar los derechos de todas las personas, siendo consciente de la necesidad de aprender del otro, del enriquecimiento mutuo como camino para lograr un mundo donde todas las personas puedan ejercer sus derechos. Supone promover los derechos desde nuestro círculo más cercano a cualquier otro lugar. Supone participar en la vida pública pensando en el bien común y no en los intereses individuales.

Desde esta perspectiva, la participación forma parte del ejercicio de nuestros derechos en cuanto a ciudadanos y ciudadanas con capacidad de transformación social, con capacidad de influir en la toma de decisiones de los asuntos públicos. Pero la participación no podemos ejercerla en solitario. La participación es una acción colectiva donde el bien común está por encima de intereses individuales, asociativos o partidistas. Donde la escucha, la generosidad y la solidaridad son la base para el diálogo y la construcción conjunta.

Esta base nos permitirá ejercer nuestro poder como ciudadanía para, a través de la movilización social, las diferentes entidades de la sociedad civil, los movimientos sociales, las redes de personas o las plataformas de organizaciones, puedan denunciar, exigir, hacer llegar propuestas, demandar y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones a los poderes públicos.

Para esto necesitamos la construcción de una ciudadanía activa, participativa y consciente de sus derechos. Personas con los conocimientos, aptitudes, valores y actitudes que son necesarios para ejercer la ciudadanía global “para llevar vidas productivas, tomar decisiones fundamentadas y asumir papeles activos en los planos local y mundial para hacer frente a los desafíos mundiales y resolverlos” [2].

6. ¿Cómo podemos participar?

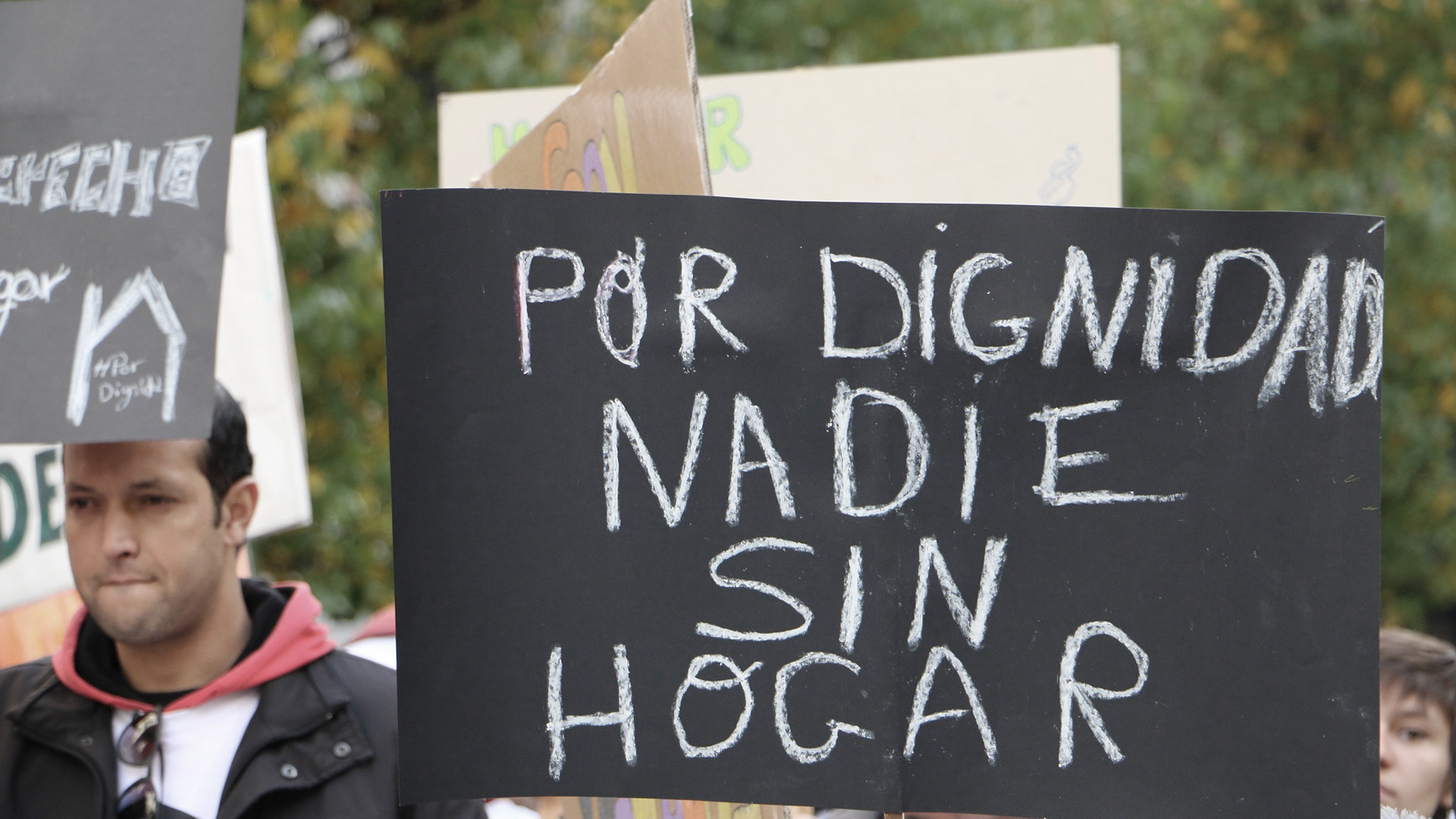

Cuando se recogen 500.000 firmas acreditadas de personas y se registra una iniciativa popular en el Congreso de los Diputados estamos ejerciendo nuestro derecho a la participación proponiendo que una ley sea tramitada en el Parlamento español. Cuando miles de personas se manifiestan ante el Ministerio de Justicia contra una sentencia de los tribunales españoles, estamos participando en los asuntos públicos denunciando el incumplimiento, por parte del poder judicial, de sus funciones más básicas. Cuando nos organizamos y creamos redes que dialogan directamente con los poderes públicos para trasladar las demandas sociales e incidir en la toma de decisiones, estamos participando en los asuntos públicos construyendo conjuntamente con los representantes políticos.

En la actualidad existen múltiples formas y manifestaciones de participación ciudadana en diferentes niveles que van más allá de la participación en los procesos electorales.

Encontramos asociaciones de barrio, organizaciones no gubernamentales de desarrollo o de acción social, plataformas de sociedad civil o movimientos sociales formados por personas que les mueve un mismo interés, redes de entidades, personas que se juntan y hacen vida pública, debaten sobre las problemáticas que les preocupan y hacen propuestas para hacer llegar a los gobernantes.

También, son muy diversas las formas de hacer llegar sus demandas desde las manifestaciones y concentraciones, huelgas, foros de diálogo, espacio de trabajo conjunto, elaboración de informes y propuestas, campañas mediáticas, teatro y otras muchas formas de expresión para incidir en la toma de decisiones.

A pesar de todos estos espacios, son muchas las ocasiones en que el desánimo, la falta de confianza en las instituciones públicas, la falta de confianza en que nuestra voz va a ser escuchada, que nuestras propuestas son válidas y van a ser incluidas, nos paraliza y bloquea la participación.

Sin embargo, sólo si nos unimos, si generamos una confianza colectiva, si nos hacemos fuertes, si tomamos una acción decidida por cambiar podremos transformar el mundo. En definitiva, sólo si ejercemos nuestro derecho a participar en los asuntos públicos poniendo por encima el bien común y la defensa y promoción de los derechos humanos de todas las personas sin discriminación alguna, sólo así, lograremos un mundo más justo, libre y democrático donde todas las personas gocen plenamente de sus derechos.

[1] Comité de Derechos Humanos. Observación general nº 25, 1996.

[2] Declaración de Incheon para la educación 2030 y Marco de acción para la realización del ODS 4.