Avanzando hacia la corresponsabilidad familiar

Por Ana María Maraver

Te enviaremos a tu correo electrónico, de forma mensual, las últimas novedades y contenidos de interés de nuestra revista.

Ana María Maraver Carrellán. Trabajadora Social. Jefa de Sección de Planificación, Programación y Comunicación. Área de Barrios y Colectivos de Atención Preferente, Derechos Sociales, Empleo, Familia, Igualdad y Asociaciones en el Ayuntamiento de Sevilla.

Este artículo parte de una concepción tradicional de la provisión de los cuidados en la familia, y analiza cómo se ha ido transformando a partir de los cambios socio-demográficos de las últimas décadas, lo que ha supuesto la aprobación de medidas de conciliación familiar, que han resultado ser insuficientes si no están basadas en la corresponsabilidad. En este contexto, el Trabajo Social ocupa un papel clave para avanzar hacia un modelo de provisión de cuidados fundamentado sobre un reparto equitativo de las responsabilidades familiares.

El cuidado, entendido como el apoyo que necesitan determinadas personas, ya sea por su edad, por su dependencia, o por su situación de vulnerabilidad, puede definirse como una relación social horizontal y recíproca, emocional, física y de mediación que implica la asistencia práctica y la vigilancia (Flaquer et al., 2014).

Tradicionalmente, la familia ha sido el principal ámbito de provisión de los cuidados; no obstante, en las últimas décadas, esta situación ha ido cambiando debido a importantes transformaciones sociales, demográficas y familiares, tales como:

Aumento de la esperanza de la vida, disminución de la tasa de natalidad, e incorporación de la mujer al ámbito productivo.

Diversificación de los modelos de familia. A la familia nuclear tradicional se le ha sumado nuevos modelos de familias, pero también se han producido cambios en los roles y responsabilidades de sus integrantes, y en la dinámica familiar. Asimismo, está teniendo lugar la reducción del número de miembros que componen la familia, así como la verticalización de su estructura.

La mujer ha sido históricamente la principal proveedora de los cuidados en la familia. Este rol de cuidadora que tradicionalmente ha ejercido la mujer, es asignado desde la división sexual del trabajo, basada en diferencias de género, que han vinculado a la mujer con el rol reproductivo y al hombre con el rol productivo. Esta construcción social conlleva que la provisión de cuidados sea una actividad invisible, y no reconocida como trabajo remunerado, pero socialmente aceptada como un deber y una responsabilidad de la mujer. (Vaquiro y Stiepovich, 2010).

La incorporación progresiva de la mujer al mercado laboral ha llevado a compatibilizar su trabajo en el ámbito familiar y productivo, no obstante, no se ha dado de forma simultánea la incorporación del hombre a las tareas en el ámbito privado y de provisión de cuidados. Como consecuencia se ha producido la denominada doble presencia de la mujer (Tereso y Cota, 2017), al continuar ocupándose en gran medida de las tareas en el ámbito familiar, lo que da lugar a un reparto desigual de dichas tareas entre hombres y mujeres. De hecho, aun cuando se ha venido aumentando la presencia de los hombres en las tareas domésticas y del cuidado de los hijos, éstas se relacionan especialmente con aquellas consideradas más agradables, mientras que las mujeres asumen las más necesarias, pero, además, ellas no sólo realizan en mayor medida las tareas, sino que también se suelen ocupar de su planificación y organización (Suberviola et al., 2025).

Ante las trasformaciones sociales y demográficas que se han venido produciendo y el hecho de que el Estado debe ofrecer una respuesta a las necesidades de la ciudadanía, en las últimas décadas el Estado de Bienestar ha ido asumiendo progresivamente responsabilidades en la provisión de los cuidados; fruto de ello, han ido surgiendo políticas públicas, tales como recursos para la atención de personas con discapacidad y dependientes, centros educativos para personas menores de edad; aprobación de permisos de maternidad y paternidad, prestaciones económicas para cuidadores y cuidadoras de personas con dependencia, etc.; que suponen un avance hacia la conciliación laboral y familiar, y que se han visto reconocidas a nivel legislativo.

No obstante, las políticas públicas de conciliación se han mostrado insuficientes porque se han orientado a compatibilizar el trabajo de la mujer en los ámbitos privado y productivo, como si la falta de conciliación fuera una responsabilidad de las mujeres únicamente (Fernández y Díaz, 2016); pero además estas políticas se han desarrollado sólo en el ámbito laboral, olvidando el doméstico, lo que implica que sigan predominando roles y estereotipos de género que atribuyen a la mujer la responsabilidad principal de los cuidados.

Para acabar con esta situación, el concepto de conciliación se ha visto superado por el de corresponsabilidad, definido como el reparto equilibrado de las tareas domésticas y de las responsabilidades familiares, tales como su organización, el cuidado, la educación y el afecto de personas dependientes dentro del hogar, con el fin de distribuir de manera justa los tiempos de vida de mujeres y hombres (Guía de corresponsabilidad, 2013). En esta línea, hay que subrayar la aprobación del Plan Corresponsables por parte del Ministerio de Igualdad, en el año 2021, ampliado hasta la actualidad, que tiene entre sus objetivos lograr un reparto equilibrado de las responsabilidades familiares entre hombres y mujeres, así como impulsar un cambio social y cultural hacia modelos de masculinidades corresponsables e igualitarias.

Partiendo de un enfoque integral, el Trabajo Social ocupa una posición estratégica en la promoción de la corresponsabilidad. Su capacidad para analizar el contexto social, cultural y relacional permite comprender la desigual distribución de responsabilidades como un fenómeno estructural, más allá de cuestiones individuales. Con esta perspectiva, el Trabajo Social dirige su intervención social hacia ámbitos fundamentales de su práctica profesional, como la familia y la comunidad, que son precisamente, los espacios en los que las acciones en materia de corresponsabilidad tienen efectos directos.

El hecho de que la mujer sea quien en la mayor parte de los casos acude a Servicios Sociales ante situaciones de dificultad o riesgo social indica que sigue asumiendo el rol de cuidadora, teniendo entre sus funciones la gestión de las demandas familiares, la resolución de problemáticas relacionadas con vivienda, necesidades básicas, etc., así como la búsqueda de recursos de apoyo para la conciliación. Esta realidad constata la persistencia de los roles tradicionales de género y la sobrecarga de las mujeres, por lo que aún no se ha producido el cambio social y cultural hacia la distribución equitativa real de las responsabilidades familiares.

Desde el Trabajo Social con familias, el equipo profesional realiza su intervención a través de un proceso de acompañamiento con la familia con el objetivo de promover el bienestar y el desarrollo integral de todos los miembros, buscando identificar y reducir factores de riesgo, así como potenciar factores de protección, al objeto de mejorar la respuesta del sistema familiar ante posibles disfuncionalidades (Luján et al., 2013).

Por tanto, los equipos profesionales de Trabajo Social deben incluir la promoción de la corresponsabilidad como objetivo de la intervención familiar. Ello implica analizar el rol que padres y madres adquieren en materia de corresponsabilidad y fomentar la adopción de acuerdos para la distribución equitativa de las tareas de los cuidados y del hogar, teniendo en cuenta la edad, las capacidades y la disponibilidad de tiempo de cada miembro de la unidad familiar. Asimismo, el equipo profesional deberá trabajar con las figuras parentales, su compromiso para la transmisión a sus hijos e hijas de valores y hábitos basados en la igualdad y la equidad. De esta forma, se incide en la dimensión educativa de la corresponsabilidad y en la superación de los roles tradicionales de género.

La intervención familiar se complementa a nivel grupal, mediante el desarrollo de talleres, escuelas de familias y espacios de reflexión dirigidos a padres y madres. Estas iniciativas están orientadas a diseñar e implementar líneas de actuación sobre la parentalidad positiva y el reparto equitativo de responsabilidades familiares. No obstante, es una realidad que la participación de las mujeres en estas actuaciones está muy por encima a la de los hombres, lo que pone en evidencia que la responsabilidad en el cuidado y la atención aún sigue siendo considerada función principal de la mujer.

Igualmente forma parte del proceso de intervención que realiza el Trabajo Social con la familia, el impulsar el acceso de la unidad familiar a determinados recursos para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, tales como escuelas infantiles, unidades de día y programas específicos de conciliación. Destacar la importancia de estos programas, cuyo desarrollo se están extendiendo progresivamente en diferentes municipios en el marco del Plan Corresponsables, proporcionando recursos de apoyo a la unidad familiar y potenciando la corresponsabilidad en los cuidados y la igualdad de géneros.

Más allá del importante papel que tiene el Trabajo Social con familias para avanzar hacia la corresponsabilidad; desde el Trabajo Social a nivel comunitario se precisa introducir el principio de igualdad y la perspectiva de género en todas las actuaciones a desarrollar. Es decir, ya sea a través de entidades sociales, asociaciones vecinales, centros comunitarios, educativos, etc., se requiere que todas las acciones, ya sea dirigidas a colectivos específicos de población o abiertas a toda la comunidad, incorporen la promoción de la corresponsabilidad como eje transversal de todas las iniciativas comunitarias, convirtiéndose de este modo el Trabajo Social en agente de sensibilización y cambio hacia un modelo de sociedad donde la provisión de cuidados sea asumida como una responsabilidad compartida.

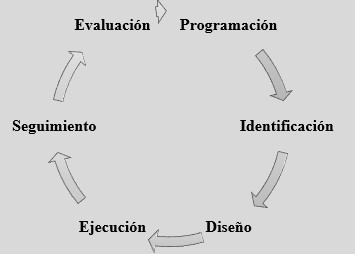

Por otra parte, los equipos profesionales del Trabajo Social que desarrollan su trabajo en el ámbito de la planificación, implementación y evaluación de planes, programas y proyectos tienen la responsabilidad de incluir la perspectiva de la igualdad y la corresponsabilidad como eje vertebrador de todas estas medidas, que tendrán un impacto directo posteriormente a nivel familiar y comunitario. Se precisa, asimismo, integrar indicadores de evaluación y de impacto en los distintos niveles de planificación para evaluar la participación de hombres y mujeres en las distintas actuaciones, de esta forma se contribuye a la toma de decisiones sobre la idoneidad de las medidas adoptadas y la identificación de buenas prácticas.

A pesar de los avances a nivel legislativo en materia de igualdad de género, aún sigue existiendo desigualdad en el ámbito de la corresponsabilidad, observándose que la participación de los hombres para asumir responsabilidades familiares de forma equitativa avanza de forma lenta, lo que se sigue traduciendo en la sobrecarga de tareas para la mujer y en la dificultad de ésta para compatibilizar la esfera pública y privada.

En este contexto, el Trabajo Social se convierte en una pieza clave al incorporar la perspectiva de género y de corresponsabilidad en su práctica profesional, ya sea desde la intervención a nivel familiar y grupal o comunitaria, al objeto de contribuir a un modelo de sociedad sustentado sobre el principio de igualdad real y efectiva, en la que tanto hombres como mujeres tengan posibilidad de acceder al ámbito público, a la vez que ocuparse de la atención y el cuidado de las personas más vulnerables en el ámbito familiar, procurando de esta forma una sociedad más justa e igualitaria.

Fernández de Castro, P. y Díaz García, O. (2016): “La corresponsabilidad de género en las políticas de conciliación: espacio del Trabajo Social”. En D. Carbonero, E. Raya, N. Caparros y C. Gimeno (coords.). Respuestas transdisciplinares en una sociedad global. Aportaciones desde el Trabajo Social, pp. 1-22. Universidad de la Rioja.

Flaquer, Ll., Pfau-Effinger, B. y Artiaga Leira, A. (2014). “El trabajo familiar de cuidado en el marco del estado de bienestar”. Cuaderno de Relaciones Laborales, 32(1), 1º1 32.

Instituto de la Mujer. 2013. Guía de corresponsabilidad. https://www.inmujeres.gob.es/areasTematicas/educacion/publicaciones/docs/GuiaCorresponsabilidad2013.pdf

Luján García, C., Pérez Marín, M. y Montoya Castilla, I. (2013). “La familia como factor de riesgo y de protección para los problemas comportamentales en la infancia”. Familia, (47), pp. 83-98.

Resolución de 29 de mayo de 2025, de la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad, de 23 de mayo de 2025, por el que se fijan los criterios de distribución a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, así como la distribución resultante, del crédito destinado en el año 2025 al desarrollo del Plan Corresponsables. Boletín Oficial del Estado, 133, de 3 de junio de 2025. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2025-11059

Suberviola Ovejas, I., Barbed Castejón, N., Martínez López, M., Alvaréz Terán, R. y Fernández Guerrero, O. (2025): “Análisis de la Corresponsabilidad en los hogares y los cuidados: una propuesta de intervención socio-educativa”. Iqual Revista de Género e Igualdad, 8, pp. 165 – 194

Tereso Ramírez, L. y Cota Elizalde,B.D. (2017): “La doble presencia de las mujeres: conexiones entre trabajo no remunerado, construcción de afectos-cuidados y trabajo remunerado”. Margen 85, pp. 1-12

Vaquiro Rodríguez, S. y Stiepovich Bertoni, J. (2010): “Cuidado informal, un reto asumido por la mujer informal”. Ciencia y enfermería XVI (2), 9 – 16

Thomas Ubrich, Fundación FOESSA y María Martínez, Cáritas Española.

La inseguridad alimentaria va más allá de no tener comida: es incertidumbre, dietas de peor calidad, menos cantidad y, a veces, hambre. Medirla con herramientas como la FIES permite pasar de la asistencia puntual al enfoque de derechos. Con 1 de cada 10 hogares afectados, urge combinar acción social digna e incidencia política.

La inseguridad alimentaria no es solo falta de comida. Es incertidumbre (no saber si mañana habrá para comer), pérdida de calidad en la dieta (abaratar la compra y renunciar a alimentos frescos) y reducción de cantidades. En los casos más graves, significa episodios de hambre: saltarse comidas o pasar días sin comer por falta de recursos. Este proceso deteriora la salud física y emocional y afecta a niñas y niños, porque una dieta poco nutritiva aumenta el riesgo de enfermedad y malestar.

Por eso importa cómo medimos. La Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales de la Fundación FOESSA (EINSFOESSA) incorpora por primera vez en 2024 la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES), un indicador internacional basado en la experiencia vivida. La FIES gradúa la inseguridad alimentaria en niveles leve, moderado y grave. Contar con este termómetro cambia el marco: ayuda a dejar de ver la alimentación como asistencia puntual y a situarla como derecho humano y responsabilidad pública.

El resultado estatal es contundente: el 11,6% de los hogares en España sufre algún grado de inseguridad alimentaria. Dentro de ese total, un 4,5% expresa inseguridad leve, un 5,7% inseguridad moderada y un 1,4% inseguridad grave. Detrás de estos porcentajes hay decisiones forzadas: comprar menos, comprar peor o, directamente, no comer.

Medir no es un ejercicio técnico, es condición para orientar políticas y evaluar qué funciona. Permite conectar la inseguridad alimentaria con determinantes como ingresos, vivienda, protección social y precios. Hoy, la precariedad laboral, el desorbitado coste de la vivienda y el encarecimiento de la cesta básica empujan a muchas familias a priorizar el techo y relegar la alimentación.

Contrarrestar la inseguridad alimentaria exige combinar acción social e incidencia política. Desde la acción social, entidades como Cáritas están transformando sus respuestas: de la entrega en especie a fórmulas que refuercen la autonomía y la capacidad de elección (ayudas económicas, tarjetas monedero), reduciendo estigmas. Importa el cómo de la ayuda: hacer cola por una bolsa de comida sin poder elegir puede vivirse como caridad y no como garantía de derechos.

A la vez, se impulsa un modelo de alimentación saludable, sostenible e inclusiva: calidad y adaptación a necesidades; autonomía para decidir qué comprar (y reducir desperdicio); y acceso normalizado en comercios del barrio. En la práctica, se concreta en ayudas económicas —cada vez más mediante códigos QR—, huertos solidarios ecológicos que suman aprendizaje y productos frescos, y la propuesta de reconvertir economatos en tiendas abiertas a todo el público, para reforzar comunidad, vínculos y cuidados.

Pero la acción inmediata no basta. La inseguridad alimentaria es estructural y requiere incidencia, es decir situar el derecho a la alimentación en la agenda, coordinar políticas y exigir evaluaciones rigurosas. Si 1 de cada 10 hogares vive inseguridad alimentaria, medir bien es el primer paso; transformar la respuesta social y fortalecer la incidencia política es el camino para que la alimentación deje de depender de la urgencia y se garantice como derecho.

Enero 2026

Nuria Gonzalo Martín. Policía Local

La violencia de género en el ámbito de la pareja es uno de los problemas más preocupantes actualmente en la sociedad. Por este motivo, se busca como reto la erradicación de las violencias machistas, realizando estudios en diferentes disciplinas para entender el género, las diferentes violencias hacia las mujeres y las repercusiones de estas violencias. Una de ellas, el Trastorno de Estrés Postraumático.

Como objetivo del trabajo, se plantea revisar la documentación bibliográfica actual que evalúe la incidencia de la violencia de género en el desarrollo del trastorno de estrés postraumático.

Como conclusión tras el análisis de la documentación seleccionada se extrae que la violencia de género impacta en la salud mental, desarrollando trastorno de estrés postraumático, lo que lleva a proponer la creación de protocolos de actuación y formación de personas profesionales de diferentes ámbitos, especialmente aquellos que trabajan directamente con mujeres víctimas, entre los que se pueden destacar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, para lograr una eficaz atención de las víctimas de violencia de género.

La violencia de género en el ámbito de la pareja es uno de los problemas más preocupantes actualmente en la sociedad.

Gran parte de la sociedad busca como reto la erradicación de las violencias machistas, realizando estudios en diferentes disciplinas para entender el género, las diferentes violencias hacia las mujeres y las repercusiones de estas violencias.

Dentro de estas repercusiones, en el presente artículo se incide especialmente en el Trastorno de Estrés Postraumático, debido a que afecta negativamente a la salud mental y física de la persona que lo padece, derivado de episodios traumáticos previos, y que es importante entender y conocer para dar una respuesta efectiva a la víctima de violencia de género.

Las intervenciones en violencia de género requieren de una atención integral que cubra todas las áreas relacionales de la mujer víctima de violencia y demás víctimas (menores y/o personas dependientes de la mujer víctima), interviniendo profesiones directas de atención como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Como objetivo del trabajo, se plantea revisar la documentación bibliográfica actual que evalúe la incidencia de la violencia de género en el desarrollo del trastorno de estrés postraumático.

Como conclusión tras el análisis de la documentación seleccionada se extrae que la violencia de género impacta en la salud mental, desarrollando trastorno de estrés postraumático, lo que lleva a proponer la creación de protocolos de actuación y formación de personas profesionales de diferentes ámbitos, especialmente aquellos que trabajan directamente con mujeres víctimas, entre los que se pueden destacar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, para lograr una eficaz atención de las víctimas de violencia de género.

La metodología sistemática llevada a cabo en este trabajo de investigación, se ha encuadrado en tres ejes:

Para llegar a la decisión del tema en el que se basa este artículo de investigación, se han estudiado las diferencias entre síndrome y trastorno, definiendo el tema como investigación bibliográfica de la incidencia de la violencia de género y trastorno de estrés postraumático con el objeto de conocer la incidencia de la afección de la violencia de género en la salud mental de la mujer violentada.

A la hora de trabajar la decisión del tema a investigar, aparecen posibles descriptores que se han tenido en cuenta:

Estos descriptores, formulan las palabras claves planteadas en el presente trabajo.

Las plataformas donde se realizado una rigurosa búsqueda de la bibliografía científica han sido: Dialnet y Google Académico España.

Se ha seleccionado el idioma en español, para evitar la duplicidad de la búsqueda, así como evitar interpretaciones en la traducción de idiomas (idioma en el que se desarrolla el presente artículo basado en el trabajo de investigación).

Para poder llevar a cabo la ordenación del material que ha hecho posible realizar el posterior análisis de la bibliografía, se ha seguido la siguiente estructura:

De toda la bibliografía seleccionada, se ha realizado una selección teniendo en cuenta los descriptores (palabras clave).

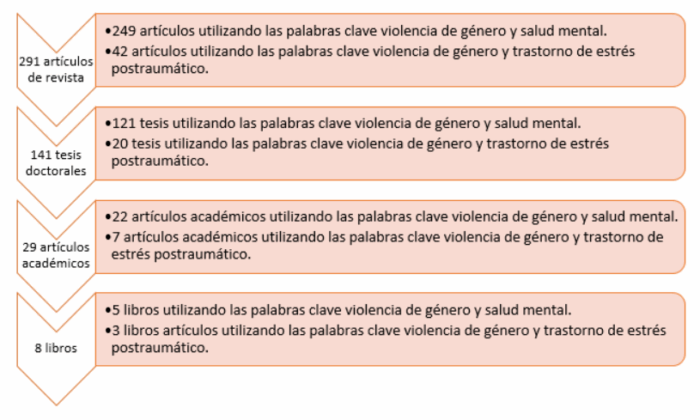

Finalmente, se han seleccionado los 21 documentos analizados en la investigación, desarrollo de la siguiente forma:

La primera búsqueda utilizando las ecuaciones violencia de género y salud mental, se analiza y se localizan:

Se acota la búsqueda en 15 documentos.

La segunda búsqueda utilizando la ecuación violencia de género y trastorno de estrés postraumático, se analiza y se encuentran 72 elementos:

Se acota la búsqueda en 7 documentos.

Tras el análisis realizado, se observa en todos los documentos que la violencia de género produce un impacto negativo en la salud mental de la mujer, desprendiendo que existe una relación entre violencia de género y sintomatología negativa en la salud mental de la víctima, y tal como indican algunas personas autoras como Saquinaul et al., (2020).

En 12 de los 21 documentos seleccionados, se refleja por parte de las personas autoras, que ese impacto de la violencia de género desencadena trastornos de estrés postraumáticos. El resto de documentos reflejan la repercusión de la violencia de género en la salud mental, desarrollando otras problemáticas psicológicas derivadas de la situación vivida.

Los resultados proporcionan una visión multifactorial de las repercusiones de la violencia de género en la salud mental, identificando áreas de intervención como puede ser la atención en salud de la mujer. Y en este sentido, siguiendo a Guerrero et al. (2021), se resalta la importancia de abordar la salud mental de la mujer violentada a través de la detección del trastorno de estrés postraumático.

A continuación, se exponen los datos estadísticos.

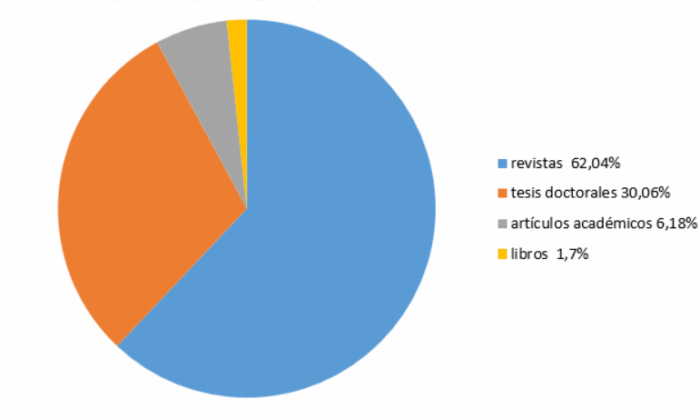

En primer lugar, se ha encontrado una totalidad de 469 referencias bibliográficas que aborda el tema de violencia de género, salud mental y el trastorno de estrés postraumático.

Los datos se expresan en porcentajes comparativos con la totalidad:

Posteriormente, se ha realizado una selección final de bibliografía que va a ser analizada:

De los 21 documentos seleccionados, en 12 de ellos se refleja por parte de las personas autoras, la afirmación de que ese impacto de la violencia de género desencadena trastornos de estrés postraumáticos. Se puede decir que, de los 469 documentos seleccionados en un principio, y tras varias cribas de selección, se han encontrado 12 que afirman la relación entre las variables. Aquí se evidencia la tendencia de los autores a reflejar la incidencia de la violencia de género en el trastorno de estrés postraumático.

Para poder entender la prevalencia de las palabras que han guiado esta investigación, se expone un análisis de los datos extraídos en la documentación bibliográfica, diferenciado por las palabras clave.

Violencia de género: Todos los documentos seleccionados en la presente investigación abordan la violencia de género como problema de la sociedad, que afecta a la mujer en todas sus áreas vitales. Además de ello, se expone la importancia de que las personas que atiendan a las víctimas de esta violencia, tengan las necesarias competencias para poder realizar una intervención adecuada y con ello, facilitar la recuperación de la mujer y la salida de la violencia vivida.

Salud mental: Los documentos presentados en este trabajo reflejan las repercusiones que tiene la violencia de género en la salud mental de la mujer víctima, influyendo negativamente y dificultando la vida cotidiana de las personas. Así mismo, se plasma la importancia de atender multidimensionalmente la salud mental de la mujer para poder detectar posibles casos de violencia en la pareja.

Se extrae de la investigación que el tratamiento puede ser bidireccional:

Trastorno de estrés postraumático: Tal y como se viene reflejando en el presente trabajo de investigación, de los 21 documentos analizados 12 de ellos investigan el trastorno de estrés postraumático como afección relacionada con la violencia de género. Del mismo modo, estudian que el trastorno de estrés postraumático es una consecuencia que repercute en la vida diaria de la mujer víctima.

Seguidamente, se realiza un análisis cualitativo de los datos extraídos, identificando los diferentes patrones y las tendencias de los datos obtenidos.

En primer lugar, el patrón detectado que se repite de forma significativa en las revistas, tesis y artículos académicos revisados, demuestra que hay evidencias científicas de que hay una relación directa entre violencia de género y repercusión negativa en la salud mental de la mujer, pudiendo desencadenar trastorno de estrés postraumático.

Otro de los patrones identificados es que se refleja la variedad de disciplinas que abordan la violencia de género y la salud mental, en concreto se ha investigado documentos sobre psicología, medicina general, ámbito social, ámbito jurídico, especialmente vinculado a la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como línea directa de intervención con víctimas de violencia de género, proporcionando una visión multifactorial de las repercusiones de la violencia de género en la salud mental, por lo que se entiende que diferentes disciplinas pueden atender o estar vinculadas con casos de esta violencia.

Como último patrón detectado, se expone que las personas autoras reflejan la necesidad de seguir investigando en el abordaje de la violencia de género como desencadenante del desarrollo del trastorno de estrés postraumático.

Los resultados extraídos apoyan la investigación realizada y concluyen que la violencia de género afecta a la salud mental de la mujer y está relacionada con el desarrollo del trastorno de estrés postraumático.

La investigación bibliográfica sobre violencia de género y trastorno de estrés postraumático llevada a cabo ha permitido dar respuesta al objetivo inicial propuesto de evaluar la incidencia de la violencia de género y el trastorno de estrés postraumático habiendo además revelado datos importantes para una adecuada atención a las víctimas de violencia de género.

Como conclusión final, se extrae que la violencia de género produce un impacto en la salud mental de la mujer, y que, en la mayoría de los casos, debido a las características de la violencia de género, se desarrollan trastornos de estrés postraumáticos.

Se estima necesario abordar la violencia de género desde una perspectiva multidimensional, para poder entender el impacto que produce en cada esfera de la persona, trabajando multidisciplinarmente entre todas las personas profesionales que atienden a víctimas de violencia de género.

Llegando a atender los casos de mujeres que acuden a los servicios de salud, ya sea a través de urgencias, de atención primaria, o de atención especializada, si se da el caso de proceder a diagnosticar trastorno de estrés postraumático, ha de evaluarse de manera minuciosa, estando en alerta por si pudiera ser una consecuencia de una situación de violencia de género.

Realizando una exhaustiva intervención policial, incidiendo en los signos y síntomas que presenta la mujer víctima, como prueba de posible delito de violencia de género.

Los servicios, políticas y planes, deben adaptarse para abordar las necesidades de las mujeres víctimas de las violencias, para evitar que tengan mayores consecuencias como es el aislamiento social, la repercusión en el área laboral, entre otros.

La intervención temprana y eficaz en situaciones de violencia de género es fundamental para evitar que impacte en mayor medida en la salud mental de la mujer, así como la detección precoz de casos de violencia de género cuando se detecta síntomas de estrés postraumático por parte de las personas profesionales de la medicina general.

Para unificar lo anterior, se propone como necesaria la mejora de las actuaciones desde dos líneas:

http://dx.doi.org/10.35381/racji.v6i1.1486

Palabras clave: derechos humanos, residencias de mayores, Sujeciones, Atención centrada en la persona

Doctoranda Universitat Jaume I Castelló de la Plana

La práctica de usar sujeciones en residencias de personas mayores ha generado un intenso debate médico, ético y legal. Estudios y normativas recientes coinciden en que su empleo causa daños físicos y mentales, vulnerando derechos fundamentales. Aunque existen regulaciones que limitan su uso, aún prevalece la burocratización y el riesgo de abusos. La tendencia apunta hacia la eliminación total, promoviendo modelos de atención centrados en la dignidad, autonomía y respeto por los derechos de las personas mayores.

En los últimos años se ha generado un importante debate acerca de la procedencia médica, ética y legal del uso de sujeciones en el ámbito sociosanitario, en especial en las residencias de personas mayores. Podemos afirmar que se ha producido un cambio trascendente en la percepción de la relevancia que comporta el empleo de medios de sujeción en estos centros. Esta práctica ha dejado de ser considerada inocua como consecuencia de la publicación y difusión de resultados obtenidos en diferentes trabajos de investigación, que han constatado su inefectividad como tratamiento terapéutico. Demostrados los efectos nocivos que produce su aplicación en la salud, tanto física como mental, y reconocido el éxito de programas y sistemas de cuidados que prescinden de su utilización, se plantea la incompatibilidad del uso de mecanismos de sujeción con el respeto a los derechos fundamentales de quienes resultan sometidos a estas prácticas.

Se estima que en España unas 400.000 personas se encuentran institucionalizadas en centros geriátricos. Datos ofrecidos por D. Antonio Burgueño, director del programa Desatar al anciano y al enfermo de Alzheimer desarrollado por la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), señalan que, en estas instituciones, el número de personas con demencia o con patología mental alcanza el 60% y se prevé que en los próximos años supere el 80%. Las cifras facilitadas en la jornada sobre el uso de contenciones, organizada por la asociación ASCAD en abril de 2024, indican que un porcentaje del 41% de las personas con demencia que viven en residencias son sujetadas físicamente, que un 67% recibe tratamiento farmacológico que tiene como consecuencia la inhibición del movimiento y que un 22% se encuentra en unidades específicas de aislamiento que impiden su movilidad. Como dato final, se apunta que aproximadamente 55.000 personas mayores son sometidas con carácter diario a prácticas de contención en instituciones gerontológicas, aunque se reconoce que no existen datos exactos, y menos aun cuando hablamos de cuidados prestados en el propio domicilio.

Las cifras mostradas sitúan a España a la cabeza de los países desarrollados con mayor índice de uso de sujeciones. Se reconoce que siempre se ha sujetado en exceso, y así, en el año 1997, el desarrollo de un estudio comparativo acerca de la utilización de medios de contención en centros de cuidados de diferentes países reveló que 4 de cada 10 personas usuarias sufrían prácticas de sujeción en instituciones residenciales españolas.

¿Cuáles son las causas que motivan el uso de sujeciones en residencias de personas mayores? Desde la sociología se ha dado explicación a esta larga trayectoria en el uso de sistemas de contención a través del vínculo de este tipo de práctica con un enfoque paternalista y sobreprotector, derivado del hecho de que los cuidados a las personas mayores se han prestado históricamente de forma mayoritaria en el marco de las estructuras familiares. Los argumentos son múltiples y en numerosas ocasiones responden a motivos de conveniencia de terceros, lo que los hace inaceptables. Quienes abordan este tema destacan las caídas como razón fundamental. Indican que en la mayoría de los casos son las personas con demencia y movilidad inestable, o que presentan conductas conflictivas o trastornos conductuales, las que son sometidas a sujeciones, tanto físicas como farmacológicas. También se aplican con mayor frecuencia a quienes ya han sufrido caídas o fracturas con anterioridad. Pero existen otro tipo de razones, que hasta hace pocos años resultaban habituales, vinculadas a cuestiones de política organizacional: como el control de la deambulación incontrolada o las políticas de vida nocturna, además de obvios motivos economicistas.

Los últimos años han supuesto el paso de una utilización indiscriminada y abusiva de las sujeciones a un uso acotado y protocolizado, hasta llegar a un planteamiento de supresión y erradicación de esta práctica.

Se ha constado que existen razones médicas y prácticas para no hacer uso de las sujeciones en las residencias de personas mayores, que no previenen caídas, que no curan y que su empleo es causa de problemas de salud de carácter grave, incluida la muerte. La existencia de centros libres de sujeciones evidencia que el uso de medios de contención, tanto físicos como farmacológicos, no constituye una medida rehabilitadora o un tratamiento médico, teniendo en consideración los efectos negativos que producen sobre todo en personas con demencia. De esta manera, si no existen razones terapéuticas para aplicar las sujeciones en este ámbito, el debate acerca de la procedencia de su uso no constituye un asunto médico o sociosanitario, sino que debe realizarse un análisis desde el sistema de garantías de derechos. Se trata entonces de un debate sobre la vulneración de derechos fundamentales.

A fecha de hoy no existe normativa estatal específica que de manera clara regule este tema, que resulta de competencia autonómica. Mediante las correspondientes leyes de servicios sociales, las comunidades autónomas han aprobado distintos sistemas regulatorios de la utilización de medios de contención en las residencias de personas mayores. Las normas autonómicas coinciden en indicar la necesidad de determinados requisitos para su aplicación: la prescripción médica, el consentimiento expreso de la persona afectada o de sus familiares o representante, así como la obligación de recurrir a esta práctica exclusivamente como respuesta a un peligro inminente para la seguridad física de la persona usuaria o de terceras personas. Establecidos estos presupuestos necesarios para la aplicación de la contención, se determinan los principios fundamentales que deben informar el uso de esta medida: temporalidad, necesidad de un sistema de registro, así como sometimiento del proceso de aplicación a supervisión (no reconociéndose siempre que la vigilancia deba ser controlada por un facultativo médico). La comunicación al Ministerio Fiscal, de acuerdo con algunas de estas normas, únicamente resultará de carácter obligatorio si se estima procedente la aplicación de la sujeción con cierta continuidad, y en los supuestos en los que exista discrepancia de los familiares o representante legal.

Sin embargo, existe normativa autonómica que plantea una visión diferente del tema de las sujeciones, partiendo del reconocimiento del derecho a no ser sujetado. Así, el Decreto Foral que regula el uso de sujeciones físicas y farmacológicas en el ámbito de los servicios sociales de la Comunidad Foral de Navarra (2011), las leyes de servicios sociales de Cantabria (2018), Canarias (2019), el Decreto de centros residenciales para personas mayores del País Vasco (2019), y la Ley 3/2024, de 12 de abril, reguladora del modelo de atención en los centros de carácter residencial y centros de día de servicios sociales para cuidados de larga duración en Castilla y León, que de manera expresa reconoce el derecho de las personas usuarias de centros de carácter residencial y de centros de día para cuidados de larga duración a ser atendidas sin ningún tipo de restricción.

Las normas citadas parten de la consideración de la sujeción como medida absolutamente excepcional, en tanto en cuanto supone una lesión grave de derechos. Se constata la voluntad de consolidar la Atención Centrada en la Persona como base de un modelo de cuidados en el que el respeto a la dignidad, a la individualidad y a la autonomía se constituyen como elementos fundamentales, poniendo el foco en las capacidades, voluntad y trayectoria vital de quien precisa atención. Como ejemplo de la consideración de la autonomía de la voluntad como factor esencial, la Ley de Servicios Sociales de la comunidad autónoma de Canarias determina que el consentimiento informado deberá posibilitar que la persona que precisa de cuidados pueda elegir ser sujetada o no serlo con iguales garantías de recibir una atención adecuada. Esta capacidad de elección supone el reconocimiento de la existencia de sistemas alternativos al empleo de sujeciones plenamente válidos para el tratamiento de casos en los que resultaba habitual su uso.

En el año 2022 aparecen dos documentos que resultan fundamentales en el desarrollo de la materia que nos ocupa: por un lado, la Instrucción 1/2022 de 19 de enero, de la Fiscalía General del Estado, sobre el uso de medios de contención mecánicos o farmacológicos en unidades psiquiátricas o de salud mental y centros residenciales y/o sociosanitarios de personas mayores y/o con discapacidad; y por otro, la Resolución de 28 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (en adelante Acuerdo SAAD). Estos dos documentos establecen una base para nuevos posicionamientos en la regulación del empleo de mecanismos de contención en las residencias de personas mayores. No obstante, resulta conveniente reseñar que no se trata de documentos de carácter normativo, por lo que no hablamos de una base legal.

La referida instrucción 1/2022 de la Fiscalía General del Estado señala en su introducción la necesidad de valorar el uso de los sistemas de contención desde una mirada que determine la dignidad como elemento nuclear, en la medida en que puede resultar lesionada cuando la práctica de la sujeción, bien por la finalidad pretendida o bien por la forma de empleo, no se ajuste a los principios y pautas marcados en las normas y protocolos aplicables. De esta manera, y aun reconociendo la importancia de esta instrucción como instrumento para la visibilización del problema y la definición de las líneas que resultan básicas en los nuevos modelos de cuidados, se mantiene la conceptualización de la sujeción como praxis que resulta procedente en determinados supuestos y con el cumplimiento de determinadas reglas. De hecho, el texto conceptúa el sistema de sujeciones cero como un desiderátum que, según indica, dista aún de ser alcanzado, por lo que es preciso establecer, mientras pervivan, sistemas de supervisión y control en la utilización de estos recursos.

El acuerdo SAAD desarrolla esta misma línea. Tras el reconocimiento expreso del derecho a recibir una atención libre de sujeciones en los centros de atención residencial y centros de día, se reconoce que, en situaciones excepcionales y urgentes en las que concurra riesgo para la seguridad física de la persona usuaria o de terceras personas, la utilización de sujeciones puede resultar procedente si se ha constatado el fracaso de medidas alternativas. En estos supuestos, se establecen como requisitos para su utilización: la necesidad de prescripción médica, la supervisión técnica y el consentimiento informado, que deberá resultar explícito para cada actuación. Se señala, además, que en la aplicación de la sujeción se atenderán las siguientes condiciones: temporalidad de la medida, proporcionalidad y supervisión inmediata y continua por profesionales del centro. Se establece, asimismo, la obligación de registrar cada episodio de sujeción en el historial de la persona usuaria detallando las actuaciones alternativas propuestas y las razones de su fracaso, así como la comunicación al Ministerio Fiscal.

Vemos, pues, como el Acuerdo SAAD contempla una regulación de las condiciones y el desarrollo de los trámites para la aplicación de medidas de contención, mientras se diseñan planes personales con estrategias preventivas que deriven en la eliminación definitiva de las sujeciones. En este sentido se señala el mes de marzo de 2025 como fecha en la que cada centro de atención residencial y cada centro de día deberá disponer de un plan de atención libre de sujeciones, aprobado por la Inspección e implantado.

Pese a reconocer el avance que ha supuesto la publicación, tanto de la Instrucción de la Fiscalía General de Estado, como del Acuerdo SAAD, voces expertas vinculadas a organizaciones que desde hace más de una década luchan por la erradicación del uso de las medidas de sujeción en las residencias de personas mayores han continuado, en el ámbito de la Geriatría y en el del Derecho, demandando la eliminación total de estas prácticas. Esta petición responde a la evidencia fáctica de que se continua con los sistemas de aplicación de sujeciones de forma excesiva, o sin necesidad real alguna, pero garantizando el cumplimiento escrupuloso de las reglas o protocolos aprobados para la aplicación segura (física y legalmente) de estas medidas, lo que diluye su carácter excepcional. Los protocolos constituyen pautas o guías profesionales de conducta o normas de carácter técnico, que no jurídico, por lo que no pueden categorizarse como normas obligatorias stricto sensu y pueden tener la consideración de elemento orientativo, pero no vinculante, a la hora de juzgar la adecuación a la legalidad vigente de una actuación, por lo que únicamente otorgan cierto grado de seguridad jurídica.

Se plantea que, en realidad, se han regulado y burocratizado los actos de aplicación de contenciones, dotándolos de legitimidad por el cumplimiento de determinados requisitos, y ello desde el reconocimiento de que suponen una vulneración de derechos, desde la toma de conciencia de los daños que provoca en la salud física y mental de las personas que son sujetadas, y desde la aceptación de la existencia de alternativas que permiten la implantación de sistemas de cuidados en los que la utilización de sujeciones resulta innecesaria.

En el avance hacia la supresión total de las sujeciones en las residencias geriátricas, dos elementos resultan esenciales: la nueva conceptualización de los cuidados, planteados ya como un derecho, y la implementación del modelo de Atención Centrada en la Persona como base del sistema de cuidados, en el que, además del respeto a la independencia, voluntad y deseos de la persona atendida, el tratamiento correcto del riesgo se constituye como uno de sus elementos básicos. El documento técnico Cuidado sin sujeciones 2023 de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (en adelante SEGG), se manifiesta en este sentido y evidencia la prevalencia del enfoque de protección de los derechos fundamentales de las personas mayores institucionalizadas, fundamentándose y promoviéndose el respeto a su dignidad y autonomía personal, conforme a lo establecido en los preceptos legales.

Este documento plantea la necesidad ya no de sujetar bien y con garantías legales que otorguen un marco de seguridad jurídica a los profesionales responsables de pautar y controlar la utilización de estas medidas, sino de demandar el reconocimiento del derecho de las personas mayores residentes en centros geriátricos a no ser sujetadas ni física ni químicamente.

Frente a la postura que ha informado, hasta ahora, la mayor parte de la normativa autonómica, basada en considerar la licitud de la sujeción y, como consecuencia, en establecer una regulación mínima de la misma determinando su aplicación de forma excepcional y con carácter temporal, la SEGG se posiciona en el documento Cuidado sin sujeciones 2023 en la corriente que considera la ilicitud de estos métodos, por entender que no están amparados por la Constitución Española y que para legitimarlos resultaría preceptiva la aprobación de una ley orgánica, tal y como ya señalaba en el año 2019 el informe anual del Defensor del Pueblo, haciendo referencia a la excepcionalidad de las medidas de restricción de la libertad y derechos de quienes son atendidos en residencias geriátricas.

La SEGG se refiere en su informe al carácter de norma orgánica que la jurisprudencia constitucional y la doctrina otorgan al artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, regulador del internamiento forzoso por razón de trastorno psíquico, y en el que la normativa autonómica encuentra amparo para legitimar el uso de contenciones en centros sanitarios y sociosanitarios. Frente a esta postura, existe una corriente que considera que no existe un marco normativo de rango legal suficiente que permita el uso de medios de sujeción, estimando que su utilización vulnera: el derecho a la libertad reconocido en el artículo 1.1 de la Constitución; el respeto a la dignidad declarado en el artículo 10.1; el derecho fundamental a la vida, a la integridad física y moral y a no recibir tratos inhumanos o degradantes que contempla el artículo 15; y el derecho a la libertad física a que hace referencia el artículo 17 de la norma fundamental. En consecuencia, hay que considerar que la regla general es la prohibición.

El documento de la SEGG concluye que tanto la postura que declara la legitimidad de las sujeciones, como la que determina su ilegitimidad, reclaman como necesario un desarrollo normativo específico de carácter estatal que garantice el respeto a las libertades y derechos fundamentales de las personas mayores que precisan cuidados, tanto en centros residenciales como en domicilios particulares, estableciendo la excepcionalidad del uso de sujeciones. Todo y más teniendo en cuenta que geriatras expertos señalan que, con los sistemas de atención adecuados, las sujeciones acaban resultando innecesarias y que existen evidencias prácticas que así lo avalan.

Los programas para la eliminación de sujeciones en centros residenciales de personas mayores plantean en esencia cuestiones metodológicas, fundamentadas en estrategias de organización y funcionamiento. Pero, además de protocolos de actuación y planes bienintencionados, es indispensable un marco homogéneo a nivel estatal, un posicionamiento expreso del ente legislador que se constituya como garante de los derechos de personas en especial situación de fragilidad y vulnerabilidad.

Resulta imposible pensar en el alcance en 2025 del objetivo sujeciones cero manifestado por la Fiscalía General del Estado si tenemos en cuenta la opinión de expertos que señalan que la práctica de la sujeción continúa resultando normal en un número importante de los centros residenciales de personas mayores de nuestro país y que, en la mayoría de las ocasiones, su aplicación obedece a razones de conveniencia organizacional. No obstante, lo que se ha señalado, no podemos negar que se constata una progresión hacia un nuevo modelo de cuidados que contempla a la persona como sujeto de derechos y que determina como eje central de los servicios la atención a sus demandas, deseos, voluntad y proyectos vitales.

Como conclusión, podemos señalar la evidencia de que resulta imprescindible una implicación multidisciplinar en el tema que nos ocupa, que cada vez existe mayor consenso en considerar lesivas las prácticas de sujeción, tanto por los daños físicos y psicológicos que producen en las personas que las sufren, como por constituir una vulneración grave de derechos y libertades fundamentales, y que ésta es una cuestión que requiere una profunda transformación cultural, ética y legislativa.

Informe anual del Defensor del Pueblo, 2019. 1er vol, cap 10. “Atención a personas mayores. Centros residenciales”. Disponible en: https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2020/06/Separata_personas_mayores_centros_residenciales.pdf

Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias. «BOE» núm. 141, de 13 de junio de 2019. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-8794

Instrucción 1/2022, de 19 de enero, de la Fiscalía General del Estado, sobre el uso de medios de contención mecánicos o farmacológicos en unidades psiquiátricas o de salud mental y centros residenciales y/o sociosanitarios de personas mayores y/o con discapacidad. «BOE» núm. 36, de 11 de febrero de 2022. Disponible en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-2221

Resolución de 28 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. «BOE» núm. 192, de 11 de agosto de 2022. Disponible en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-13580

García, S. 03/15/2022 “¿Es posible la eliminación total de sujeciones en centros residenciales?” Revista Balance sociosanitario de la dependencia y la discapacidad. Disponible en: https://balancesociosanitario.com/dependencia/es-posible-la-eliminacion-total-de-sujeciones-en-centros-residenciales/

Burgueño, A. 04/11/2023. “Explicando la tolerancia cero del programa Desatar de CEOMA al uso de sujeciones en residencias”. Dependencia.info. Disponible en: https://dependencia.info/noticia/6060/actualidad/explicando-la-tolerancia-cero-del-programa-desatar-de-ceoma-al-uso-de-sujeciones-en-residencias.html

Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Documento técnico Cuidado sin sujeciones 2023. Disponible en: https://www.segg.es/media/descargas/Guia-Cuidado-sin-sujeciones.pdf

Responsable de Comunicación de Cáritas Valencia

Puedes encontrar a Olivia en X

El artículo intenta responder, de manera muy personal a la pregunta ¿Qué habéis hecho o estáis haciendo en Cáritas para responder a las personas afectadas por la DANA?, desde el punto de vista de la autora del mismo y su realidad, como miembro del Programa de Comunicación, Marketing y Sensibilización de Cáritas Diocesana de Valencia.

Sabíamos cómo afrontar una emergencia, pero esto ha sido una catástrofe. Esta frase, pronunciada por un bombero anónimo en Valencia, creo responde perfectamente, no solo a cómo se ha gestionado en el ámbito público las consecuencias de las DANA y las posteriores inundaciones que asolaron (¡vaya que sí!) a parte de la provincia el fatídico 29 de octubre de 2024. También a cómo hemos vivido todo el fenómeno en Cáritas Valencia.

No voy a entrar en lo primero. El tiempo y las investigaciones periodísticas y judiciales, intentarán (¡esperemos!) ayudarnos a comprender qué pasó aquel día y los posteriores: qué se pudo evitar y qué no; por qué la respuesta llegó tan tarde a algunos lugares; qué debemos hacer para que no se repita.

De lo segundo puedo hablar con más conocimiento y experiencia. Intentaré responder, por tanto, a la pregunta: ¿Qué habéis hecho o estáis haciendo en Cáritas para responder a las personas afectadas por la DANA?

Nada ni nadie podía imaginar, la tarde del 29 de octubre en Valencia, lo que estaba ocurriendo muy cerca. En Cáritas Diocesana, algunas estábamos reunidas, reflexionando sobre nuestra tarea comunicativa y de marketing: cómo llegar cada vez a más públicos y mejor. Al salir de la oficina, después de las 18 horas, en Valencia seguía sin caer una gota, aunque ya habíamos visto algunos vídeos de lo que estaba pasando con las casas, los coches y los puentes desde por la mañana en las comarcas del interior. La tarde estaba rara, es verdad, y hacía bastante viento. Las primeras noticias nos llegaron a través de los medios de comunicación y por una alarma que sonó demasiado tarde. Quienes vivimos pegadas a la radio esa tarde noche, sabíamos que la cosa no pintaba bien para muchas personas, pero no teníamos capacidad para valorar la catástrofe que se había producido. No todavía.

A la mañana siguiente, nos convocaron a la primera reunión del Comité de emergencias de Cáritas Valencia y en unas horas, emitimos la primera nota de prensa poniendo en marcha una campaña de recogida de fondos, sin saber muy bien aún las consecuencias de lo que había ocurrido. Las comunicaciones por teléfono fallaban bastante y por carretera eran imposibles. Fue complicado contactar con las personas que ya estaban en las zonas afectadas: fundamentalmente, el voluntariado de Cáritas en Catarroja, Aldaia, Paiporta, Benetússer, etc.; incluso, desde el Arzobispado intentaban ponerse en contacto, sin conseguirlo, con algún sacerdote.

Los primeros días, los teléfonos de la sede, y algunos de los móviles de trabajo, no dejaron de sonar. Hubo que habilitar nuevas líneas para atender, sobre todo, a las personas que se ofrecían y ofrecían lo que tenían: dos trailers desde la Línea de la Concepción; un camión que hemos preparado en Galicia; señorita, confírmeme por favor la cuenta para hacer un donativo, hay tanto bulo, ya sabe.

Los días posteriores, empezamos a recibir noticias cada vez más dolorosas: el número de personas fallecidas no dejaba de crecer; las viviendas afectadas eran cada vez más. Muchas personas lo habían perdido todo: sus coches, sus casas, sus negocios, sus tierras, a sus familiares. Y mientras tanto, los teléfonos seguían sonando, aun con voces que ofrecían lo que podían, y muchas veces, más de lo que podían. Y los medios: todas las televisiones, radios y periódicos de la diócesis, del país, incluso, algunos medios extranjeros, querían hablarnos, preguntarnos, saber qué estábamos haciendo y qué íbamos a hacer.

En esas primeras semanas, con muy buena intención, pero con pequeñas herramientas, pudimos hacer bien poco. En cuanto se pudo acceder por carretera a las zonas afectadas, nuestro personal empezó a realizar algunos repartos de alimentos y agua. Después mascarillas, escobas, botas de agua. Más adelante, electrodomésticos, muebles, para reponer los locales destrozados de las propias Cáritas parroquiales y crear espacios acogedores donde poder atender a las personas. Las destinatarias de esos primeros repartos eran algunas Cáritas parroquiales, de las más de 30 en las zonas afectadas, que eran capaces de organizarse y empezar a repartir. El voluntariado de Cáritas, que no tuvo que ir a ninguna parte porque ya estaba allí, se sacudió su propio barro y como pudo, se dispuso a hacer lo que siempre había hecho: ponerse manos a la obra e intentar acompañar a su vecindario, con quien compartía dificultades, lágrimas y lo que había o iba llegando.

Desde los medios de comunicación y desde Cáritas Española empezaron a pedirnos datos. En aquel momento no estábamos capacitadas para dar esas primeras cifras. El voluntariado estaba haciendo todo lo que podía, en sus barrios, en sus propias casas, desde sus parroquias, pero lo hacía sin contar, sin calcular, sin poder responder a cuántas personas estaban ayudando.

En estos momentos, después de tres meses de aquel 29 de octubre previo a un puente de Todos los Santos que no se nos va a olvidar nunca, las cosas ya funcionan de otra forma.

Los teléfonos han dejado de sonar todo el tiempo. Las ayudas, de las Administraciones, de las empresas, han empezado a llegar. Y Cáritas Valencia está haciendo un esfuerzo titánico por estar donde se le necesita. Junto a quien más nos necesita.

Se han reforzado una veintena de puntos de acogida a las personas afectadas. A Todas. No solo a quienes ya acompañábamos antes de la DANA, sino a quienes han sufrido sus consecuencias y lo han perdido todo. Nuestra tarea es ya, y lo será en los dos o tres próximos años, seguir estando ahí, haciendo todo lo posible por aliviar y acompañar, con ayudas directas, para reponer lo material pero también lo inmaterial. Estamos ayudando en cuatro claves: apoyo en las necesidades básicas; en materia de movilidad y transporte; en la reconstrucción y recuperación de viviendas y de medios de vida; en lo emocional.

En el departamento de Administración de Cáritas Valencia han tenido que hacer un Máster en justificación de donaciones, de miles de donaciones que llegaron por vías hasta ahora inauditas para nosotras. No les mareo con los nombres en inglés de las plataformas que hemos usado o aceptado, que hemos abierto o que han abierto desde Países Bajos, EE.UU., Irlanda o quién sabe dónde, otras personas para ayudar a las personas afectadas. En los programas de Comunicación, Marketing y Sensibilización no hemos dejado de atender propuestas de eventos solidarios: conciertos, subastas, campeonatos de golf, espectáculos varios, carreras solidarias, etc., etc., etc. y consultas de medios de comunicación y peticiones de plataformas específicas para donaciones. Los compañeros de relaciones con empresas no se imaginaban que hubiera tantas dispuestas a ayudar. Las responsables de voluntariado aun están dando gracias a todas las personas que se ofrecieron para echar una mano.

El 29 de octubre no sabíamos que esto sería una catástrofe. Pero tampoco podíamos imaginar la gran ola de solidaridad que se produjo y que, todavía, estamos aprendiendo a gestionar.

¡Gracias!

Marina Sánchez-Sierra y Pedro Fuentes

Equipo de Estudios de Cáritas Española

Puedes encontrar a Marina en X (antiguo Twitter)

La realidad demográfica del mundo, especialmente del desarrollado, nos dibuja unas sociedades envejecidas. En general, esto es vivido como si se tratara de un problema, cuando se puede entender que no es más que una realidad a considerar. Una realidad que, como cualquier otra, aporta incertidumbres y retos, pero también oportunidades. Este artículo realiza un análisis del imaginario social de la vejez, apostando por un cambio en la mentalidad y la mirada hacia la vejez como primer paso para asumir los retos y aprovechar las oportunidades de este imparable cambio demográfico.

Tanto la sociedad española, como la realidad global están viviendo un proceso de envejecimiento poblacional motivado por dos fenómenos simultáneos: el aumento de la esperanza de vida y el descenso de la natalidad.

En 60 años, la esperanza de vida al nacer ha crecido en el mundo de los 51 a los 72 años, y en España de los 69 a los 82 años. Por el contrario, la tasa de fertilidad, es decir el número de hijos por mujer, descendió a más de la mitad, tanto en el conjunto del planeta como en España. Y las predicciones que dibuja la demografía prevén el mantenimiento de estas dos tendencias.

Sin entrar a valorar la desigualdad de su distribución por las diferentes regiones del mundo, con sus dramáticas consecuencias, el proceso de envejecimiento poblacional responde, en términos generales, a buenas noticias. El aumento de la calidad de vida, la mejora de las condiciones materiales, de la igualdad de género, los avances en salud, la radical disminución de la mortalidad infantil… están detrás del aumento de la esperanza de vida y de la reducción de la tasa de fertilidad.

Nos encontramos entonces con una realidad, el envejecimiento, relativamente novedosa, no sabemos si imparable, pero en cualquier caso imparada, motivada por causas en general positivas, que, sin embargo, no deja de inquietarnos como sociedad. Un proceso que intuimos como amenaza, o que afrontamos como problema.

¿Realmente hay motivos para vivirlo y afrontarlo así? Creemos que no. Es más, con bastante probabilidad, una de las claves para gestionar bien esta nueva realidad pasa por variar esta manera de acercarse a ella, como si fuera mala per se, como si hubiera que combatirla, pararla, revertirla… y empezar a verla como una realidad que, como todas, genera riesgos y oportunidades. Y para hacerlo debemos acercarnos primero al imaginario dominante sobre la vejez, probablemente el primer elemento a ir transformando.

Una primera pregunta sobre este imaginario de la vejez es saber cuándo empezamos a definir a alguien como una persona mayor. El CIS[i] lo pregunta explícitamente y la edad media en la que consideramos a alguien como tal es de 68,1 años, más del 50% ubican esta edad entre los 61 y los 70 años. En ese mismo estudio, el 26% de personas encuestadas considera como la razón más importante para ello el declive de sus capacidades físicas (25,8%), de su salud (el 12%) o de sus capacidades mentales (el 10%). El 9% de la población considera la jubilación como la causa, como la frontera que separa la vida adulta de la vejez.

Más allá del contraste entre esta visión y la realidad empírica[ii], como un primer elemento a enunciar tras el imaginario de la vejez encontramos algunos adjetivos que la ubican en el terreno de lo negativo y estigmatizante. Ser mayor es estar/ser: enfermo, demente, gagá, dependiente, improductivo… vamos a tirar de algunos de estos hilos.

Seguramente con razón, si a alguien le llaman viejo o vieja se ofenderá, no le gustará tampoco que le digas que se le ve mayor. Sin embargo, Qué joven te veo será una frase generalmente bien recibida y agradecida. Lo viejo o lo mayor están negativamente cargados en el imaginario y en el lenguaje colectivo que lo refleja, y ambos términos se emplean como antónimo de lo joven, que así queda positivamente cargado.

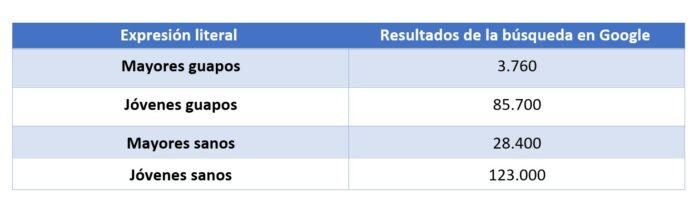

Fuente: Elaboración propia, búsqueda del 17/05/2023

Fuente: Elaboración propia, búsqueda del 17/05/2023

El trabajo es una dimensión constitutiva de lo humano, es un rasgo antropológico distintivo de la especie. Existe un tipo de trabajo, fruto del modelo social en el que estamos, que llamamos empleo[iii].

Así, todo empleo es un trabajo, pero no al revés. De hecho, el empleo es minoritario en las cifras del trabajo. De los 46 millones españoles y españolas, tienen empleo (son activos ocupados) en torno a 20 millones. Los otros 26 millones, con pocas excepciones, también trabajan, y los 20 millones ocupados realizan también horas de trabajo/no empleo cuando salen de la empresa. Y, sin embargo, esta distinción clave no solemos hacerla y cuando hablamos de trabajo lo hacemos identificándolo únicamente con el empleo.

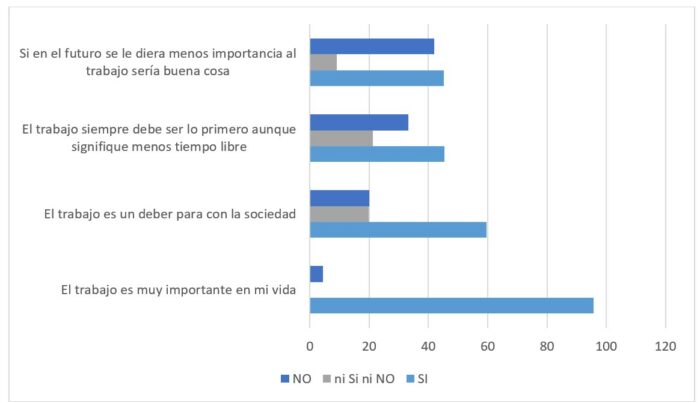

Y lo hacemos dándole un valor clave en nuestro imaginario colectivo, tal y como se desprende del gráfico 1. Casi podríamos decir que vivimos para trabajar, en lugar de trabajar para vivir. En el estudio 3135 del CIS solo el 32% de los encuestados creían que el trabajo (empleo) es solo un medio para ganar el dinero necesario, y prácticamente la mitad (49,8%) querrían tener un trabajo (empleo) remunerado, aunque no necesitaran el dinero.

Valoración que tiene por corolario el poco aprecio por todo lo que no está dentro del sistema productivo: Quien no trabaje, que no coma… y, en consecuencia, una visión negativa hacia las ayudas sociales a quien no trabaja (pero necesita ingresos).

No obstante, la realidad muestra una cierta distancia del imaginario colectivo, y las evidencias empíricas, como los datos recogidos en la EINSFOESSA 2021 (Ayala, Laparra y Rodríguez, 2022)[iv] ponen de manifiesto cómo 7 de cada 10 perceptores de ayudas sociales, ya se encuentran activados (buscando empleo, efectivamente trabajando, formándose o participando en programas de inserción) y, por tanto, esforzándose por mejorar su situación y sus oportunidades.

Este imaginario sobre lo productivo lleva aparejada una visión naturalizadora del mérito como el criterio que debiera marcar el éxito en la vida. Así lo piensan[v] el 48% de los españoles que afirman que el esforzarse y trabajar duro debería ser el aspecto más importante para lograr triunfar.

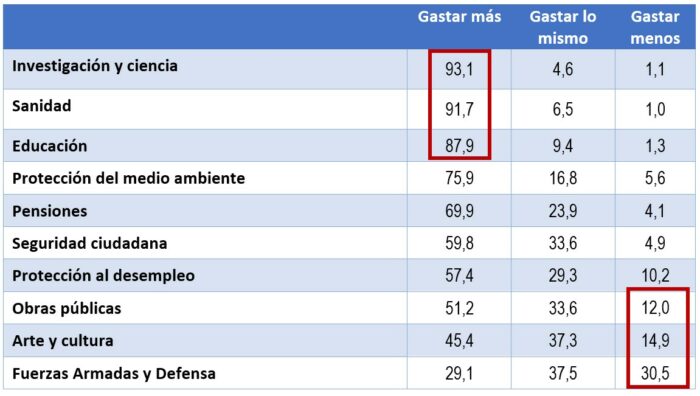

Probablemente fruto de todo lo anterior, el tema de las pensiones de jubilación se sale un poco de la tónica negativa y estigmatizante que hemos venido relatando. En la tabla 2 podemos ver cómo las pensiones son uno de los aspectos en los que en mayor medida se piensa que el gasto es menor del debido. Así, la pensión de jubilación, en tanto prestación vinculada al trabajo (empleo), es legitimada y merecida.

El debate en torno a la sostenibilidad del modelo, apenas cuenta con voces que cuestionen su carácter contributivo, es otra manifestación más de esa centralidad de lo productivo en la formación del imaginario social de la vejez. De la misma manera que fue posible hacerlo con la sanidad, es posible pensar en una salida de sostenibilidad que desvincule el sistema de pensiones de la cotización laboral y lo traslade a los presupuestos. Es decir que se financie con los impuestos y no vía cotizaciones.

Sin embargo, esto supone asumir unas características de universalidad y de reequilibrio en el reparto que chocan con la meritocracia subyacente en el imaginario.

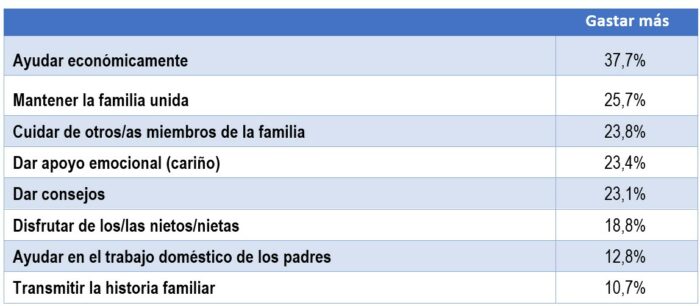

En el barómetro de marzo del 2018, el CIS peguntaba también por el rol social que tienen las personas mayores en nuestra sociedad, en concreto preguntaba qué dos contribuciones aportan a la sociedad española. La tabla 3 recoge las respuestas:

La primera de las ideas en torno al rol social se explica mirando la fecha de la encuesta, justo empezando a salir de la gran recesión del 2008, momento en que las políticas de recortes en el gasto social forzaron a que las pensiones fueran el gran y casi único sustento de los hogares que más sufrieron las consecuencias de la misma.

El resto de los ítems no resultan sorprendentes, pero si lo miramos en su conjunto remiten todos a roles recluidos en el ámbito doméstico o familiar, importantes, sí, pero que obvian que los mayores, además de abuelos o padres (los que los son) continúan viviendo en una comunidad y participando de una sociedad. Las dimensiones de vecindad y de ciudadanía están desaparecidas del imaginario social.

Todo lo anterior nos invita a realizar una reflexión, que a modo de conclusión se pregunte si una parte importante de la problemática que hoy rodea a las personas mayores no necesita, además de muchas otras cosas, de un cambio en la manera de entender la vejez que hoy compartimos como sociedad. O, dicho de otra forma, si la manera de mirar que tenemos no está siendo el gran obstáculo para vivir con la realidad y los retos que suponen una sociedad envejecida.

Para superar el edadismo, la estigmatización de lo que no es joven, los estereotipos y sobre todo que la edad no sea un elemento determinante para las situaciones de exclusión social, necesitamos cambiar la mirada.

En primer lugar y como marco de esta reflexión final, debemos cambiar el tiempo verbal en que pensamos el ser mayor. Los mayores son, no fueron; están, no estuvieron; cuentan, no contaron. En realidad, son muchos, pero están poco y cuentan menos.

Los mayores no se conservan jóvenes, porque ser joven es algo que se pasa con el tiempo, y no es algo mejor ni peor que ser mayor, vivir es un todo continuo que aporta y limita diversas cosas y capacidades en distintos momentos. Y no existe un momento perfecto en ese continuo, sino precarios equilibrios de capacidades que nos van permitiendo abordar la realidad cotidiana.

La edad que cada quien tenga no es el único, ni probablemente el mayor de los rasgos que definen a cada persona. Puedo ser mayor, y además del Barça como mis nietos, y de derechas como el peluquero, y gustarme el rock como a mi hijo, y…

Sin embargo, pensamos que es lógico y bueno generar espacios, centros y actividades para mayores, viajes para mayores, parques para mayores… Tenemos como sociedad un gran reto intergeneracional, y hemos de crecer en capacidad para crear espacios, centros y actividades intergeneracionales, donde poder compartir lo que nos une y lo que nos separa con normalidad, con la condición de hacerlos inclusivos

La economía clásica distingue entre tareas productivas y tareas reproductivas. Las primeras son las que se relacionan con el mercado o el estado en tanto producen bienes y servicios monetizados, las segundas son también generadoras de bienes y servicios, tan necesarios, si no más, para vivir como los primeros.

Necesitamos como sociedad darle un nuevo valor, rescatar una nueva centralidad a lo reproductivo, a lo que queda fuera del mercado porque no se puede o no se debe comprar o vender. Poner la vida y su cuidado en el centro de nuestro entender y operar.

En ese cuidar la vida, los mayores no son el objeto sino son también sujeto de cuidados. Son cuidadores cuidados al igual que lo somos todas las personas, porque es algo consustancial a lo humano, y porque si miramos la realidad, el de cuidadores es un rol ejercido de hecho por los mayores, por más que nos empeñemos en hablar de ellos y ellas solo como dependientes.

Y como reflexión final, necesitamos incorporar en nuestra comprensión de los derechos sociales lo que, con licencia al neologismo, podemos definir como el estado del biencuidar. Desarrollar un sistema integrado de cuidados que garantice estos en todas las etapas vitales, de manera universal, con calidad, control público y participación social.

Notas:

[i] Barómetro marzo 2018 del CIS.

[ii] Según la encuesta europea de la salud en España, no es hasta la franja de edad de entre los 75 y los 84 años cuando un poco más de la mitad de la población (51,8%) padece algún tipo de limitación para la vida cotidiana, leve (40%) o grave (12%). Limitaciones que empiezan a tener peso numérico a partir de los 45-54 años (20%). Por otra parte, según las estadísticas de la Seguridad Social, la edad media de jubilación en España en febrero de 2023 fue de 64,8 años. En ambos casos, la distancia entre la edad teórica y la edad real es muy amplia.

[iii] El ser humano es definido en ocasiones como un ser capaz de fabricar (homo faber), de aplicar sus capacidades físicas e intelectuales a crear bienes (tangibles e intangibles) que no existen naturalmente y que ayudan a la satisfacción de alguna necesidad o deseo. A lo largo de la historia, las distintas sociedades han ido organizando el trabajo de diversas formas, dividiéndolo, especializando individuos en la realización de algunos… dar cuenta de todo este proceso nos llevaría muy lejos. Nos quedamos con que la actual sociedad capitalista ha llevado unas cuantas formas de ese trabajo al espacio y a la lógica del mercado y a la del Estado como proveedor de servicios. A ese tipo de trabajo debiéramos llamarlo empleo.

[iv] Ayala, L., Laparra, M. y Rodríguez, G. (coods.) (2022). Evolución de la cohesión social y consecuencias de la covid-19 en España. Madrid: Fundación FOESSA y Cáritas Española.

[v] Centro de Investigaciones Sociológicas, Estudio 2911.

Palabras clave: exclusión social, precariedad laboral, vivienda, desigualdad, salud mental, brecha generacional, sociedad insegura

Raúl Flores y Marina Sánchez-Sierra

Equipo de Estudios de Cáritas Española

Puedes encontrar a Raúl y a Marina en X (antiguo Twitter)

El avance de resultados de la EINSFOESSA 2024 nos alerta del avance de una sociedad insegura que dificulta las vidas de los más vulnerables, pero que pone también en jaque a cada vez más personas y familias en España. Revela un aumento en la exclusión social que afecta ya a 9,4 millones de personas, persisten problemas de precariedad laboral, de acceso y mantenimiento a la vivienda y la salud, que en conjunto profundizan la brecha generacional. Nos enfrentamos como sociedad a importantes retos para abordar estas desigualdades y garantizar los derechos.

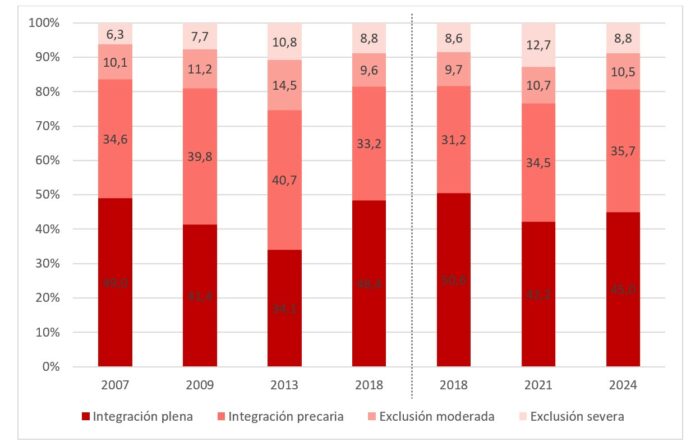

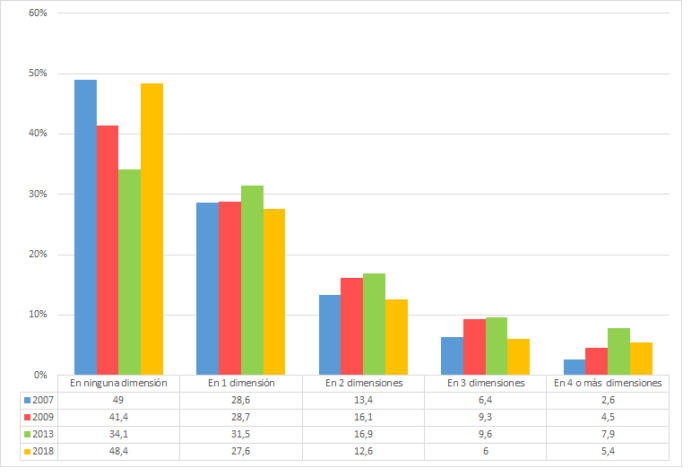

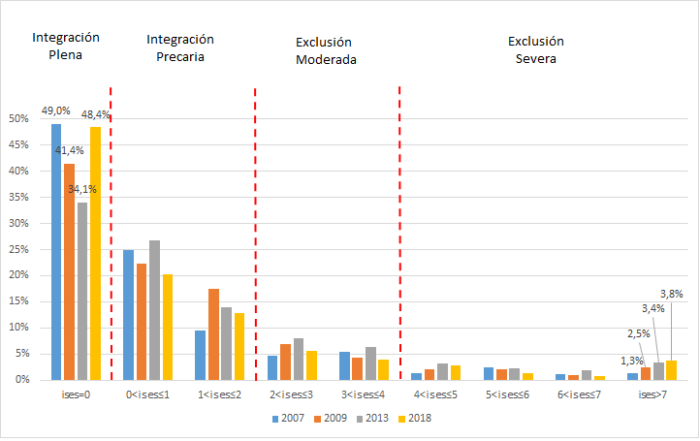

Desde 2007 ha aumentado la exclusión hasta alcanzar actualmente a 9,4 millones de personas en España. Es un dato que ya nos debería alertar de la importancia de ponernos a pensar, a cuestionar y, en definitiva, a trabajar por paliar la situación de estas personas. Pero, además de este dato, que muchas de nosotras podríamos leer desde la distancia y la lejanía, vemos que el espacio de la integración también se ve afectado. La integración plena, es decir, la sociedad que no tiene ningún rasgo de exclusión social, se reduce al 45% desde el 49% que suponía en 2007. Esto ya no habla solo de aquellos, de las últimas, de quienes menos tienen. Está hablando de nuestras vecinas, amigos, jóvenes a nuestro alrededor, que quizá ya no se mueven en ese espacio seguro de la integración plena, sino que se identifican (los identificamos y tal vez nos identificamos) más con el espacio de la integración precaria.

Del mismo modo, ese lugar menos agudo de la exclusión que es la exclusión moderada, más o menos se mantiene con valores del 10,1% en 2007 y del 10,5% en 2024. Sin embargo, se ha producido un engrosamiento de las situaciones severas de exclusión social, pasando del 6% en 2007, al 9% actual, lo que significa que 4,3 millones de personas tienen graves dificultades en sus condiciones de vida.

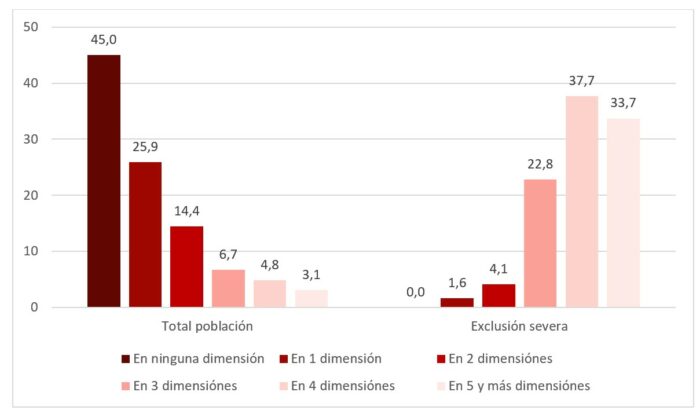

Un análisis más detenido de la exclusión social severa genera una preocupación añadida y es que prácticamente la totalidad de personas (94%) en situación de exclusión social severa acumulan problemas en 3 o más dimensiones de las 8 que analiza la encuesta FOESSA (empleo, consumo, salud, vivienda, educación, participación política, aislamiento social, conflictividad social).

Esta acumulación de dificultades y problemas diversos en las vidas de esta parte de la población, nos sitúa ante el reto de implementar medidas desde varias dimensiones que se complementen entre sí para el apoyo a esta población.

Así lo confirma el avance de resultados de la Encuesta sobre Integración y necesidades Sociales (EINSFOESSA) de 2024 recogidos en el informe Análisis y Perspectivas de este año[ii]. Un macrodiagnóstico que fotografía una vez más la situación y condiciones de vida de las familias residentes en España y que será presentado con más detalle en el IX Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España[iii]. Con casi 12.300 cuestionarios realizados, esta imagen muestra a todas las capas sociales y todos los lugares, rurales y urbanos, barrios más y menos acomodados, de nuestro país. La imagen que muestra es, por tanto, el reflejo de toda la realidad, con sus claros y con sus oscuros.

Y lo que nos dice esta información es que, efectivamente, ahondamos en esa sociedad del riesgo, esa sociedad insegura en la que no tenemos la certeza de poder seguir manteniéndonos en la planta que actualmente ocupamos en el edificio social. Una sociedad en la que aumenta la incertidumbre respecto a la situación presente y futura de personas y familias de distintos estratos de la sociedad que, además, nos expone en diferentes aspectos de nuestra vida. En particular, veremos con más detalle dos cuestiones que están mermando la capacidad de los hogares para el desarrollo de sus procesos vitales: el desgaste para tener y mantener una vivienda y la ineficacia del empleo para dar estabilidad a las familias. Y una cuestión fundamental que viene atravesada por estas dos, la brecha generacional existente que cada vez es más profunda y que amenaza el futuro de la juventud y la infancia de hoy y, por tanto, nuestro futuro como sociedad.

La realidad del empleo presenta los datos más positivos desde la medición de 2007. Han aumentado el empleo, el número de personas ocupadas y la población activa, engrosada por las personas migrantes. Pero es importante establecer una distinción: el empleo creado ha sido dual. Así, de un lado, se crea empleo formal, estable y con potencial integrador y, a la vez, se crean empleos en sectores con baja remuneración y estabilidad, en los que más fácilmente encuentran una oportunidad las personas migrantes, a las que hacíamos referencia al hablar de población activa, así como las más vulnerables en general.

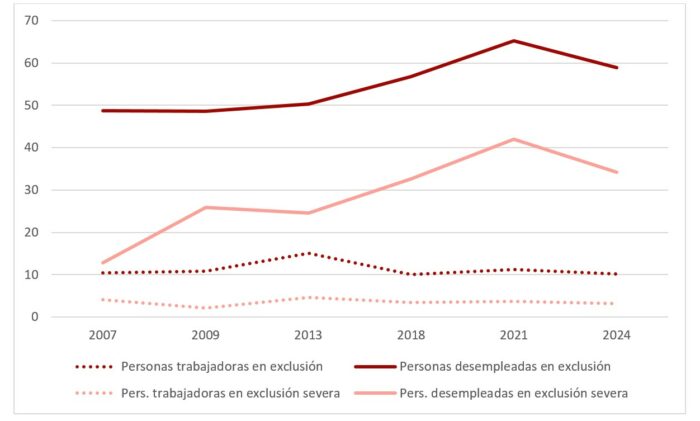

Mientras que los empleos de mayor calidad pueden llegar a precisar un nivel de cualificación y especialización tal que dificulta su ocupación, los empleos más precarios son de más fácil ocupación, pero, en contraposición, tienen una mayor debilidad integradora. Así, no se trata solo de tener o no tener empleo, sino de las condiciones del mismo, pues no podemos olvidar el fenómeno de las personas trabajadoras que afrontan pobreza económica (12%) a pesar de sus rentas del trabajo. Y, más allá de lo monetario, estar empleado no protege de las dificultades para la integración social, y 1 de cada 10 personas trabajadoras está en exclusión.

En paralelo, los datos señalan una reducción del desempleo, una buena noticia. Sin embargo, debemos observar más allá y complementar este con otro dato, pues 1 de cada 3 personas desempleadas están en situación de exclusión severa. Si, además, la persona que carece de empleo es la sustentadora principal del hogar, la exclusión social severa alcanza a la mitad de los hogares, lo que nos sitúa en la realidad de un desempleo insuficientemente protegido.

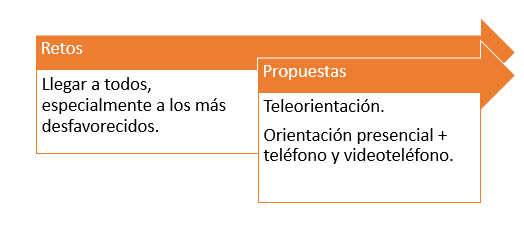

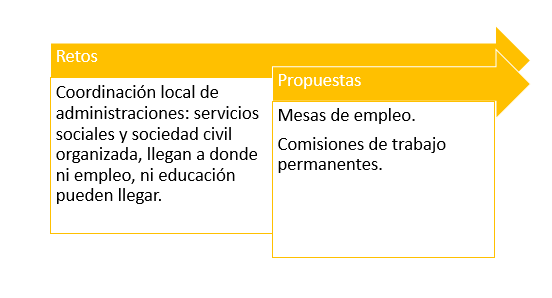

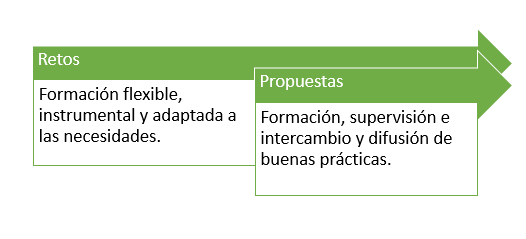

La estrecha relación entre el desempleo y la exclusión social pone de manifiesto la necesidad de complementar las políticas activas de empleo, como la orientación laboral, la formación, el empleo protegido o las subvenciones a la contratación, con medidas de apoyo social. Estas medidas son fundamentales para ayudar a las personas a superar las dificultades personales y familiares que a menudo representan un obstáculo importante para su (re)incorporación al mercado laboral. La colaboración efectiva entre los servicios sociales y los servicios de empleo es, aún hoy, una asignatura pendiente que exige ser abordada con urgencia para garantizar una intervención integral y eficaz.