Thomas Ubrich

Investigación e Incidencia en Asociación Provivienda

La recuperación económica de España, tras cinco años de crecimiento, ha permitido recuperar o incluso superar el PIB previo a la crisis: así lo vuelve a resaltar el último informe semestral de la Comisión Europea. Sin embargo, resalta también la profundidad de las cicatrices que ha dejado la Gran Recesión en gran parte de la población. Por su parte, los indicadores sociales no se han recuperado de la misma manera; muchas familias, especialmente las más pobres, siguen atravesando importantes dificultades económicas. En la actualidad, España es uno de los pocos países de la UE en el que, pese a un fuerte crecimiento económico, la situación socioeconómica es menos favorable que antes de la crisis, con graves niveles de desigualdad y un alto riesgo de pobreza o exclusión, el 26,6% de la población según la última Encuesta de Condiciones de Vida 2017. El empleo se ha recuperado, pero ya no es un soporte de bienestar por la debilidad e inestabilidad del mercado laboral: el desempleo en España duplica la media europea, con malos datos tanto en el paro de larga duración como en el juvenil o en el infraempleo por la sobrerrepresentación de los contratos temporales de corta duración y baja remuneración.

A todo ello hay que sumar uno de los factores que más incide en el empobrecimiento de la población, y es el surgimiento de una nueva crisis de asequibilidad y estabilidad en la vivienda. El sistema de provisión de vivienda y bienestar social que se caracteriza por una profunda y endémica carencia de vivienda social y asequible no está garantizando la función social de la vivienda. La vivienda no se produce ni se distribuye para que todo el mundo tenga un lugar digno para vivir, sino como una mercancía altamente rentable para unos pocos inversores. En esta línea, el sociólogo de la London School of Economics David Madden ironiza que «no hay una crisis de la vivienda por un fallo del sistema, sino porque está funcionando perfectamente».

Pues bien, en las principales ciudades del Estado los precios del alquiler han aumentado de manera brusca y continua (un 18,3% en el último año), mientras que la actual renta de los hogares es claramente inferior a la de 2008 (más de 1.200 euros menos). Paralelamente, el gasto público destinado a vivienda no ha dejado de disminuir desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, alcanzando un mínimo histórico (0,13% del gasto público en 2018). El resultado es que los hogares tienen que dedicar un porcentaje cada vez mayor de sus ingresos al pago del alquiler y, por tanto, se enfrentan a enormes dificultades para afrontar los gastos relacionados con la vivienda y su mantenimiento. El parque de vivienda es excluyente para un importante segmento de la población española; esto ha llevado y sigue llevando a miles de familias a perder su vivienda habitual de compra o alquiler. Solo en el año 2018 se han practicado más de 44.000 lanzamientos (casi 600.000 desde 2008); y seis de cada diez son lanzamientos por impagos de alquiler.

En el plano del derecho España es bastante avanzada, pero no respeta su puesta en marcha. Las recomendaciones del Comité DESC de Naciones Unidas reprenden al Estado español por la reiterada vulneración del derecho a la vivienda. Por ejemplo, cada vez que se ordena un desalojo sin las debidas garantías y alternativa habitacional, cuando existen situaciones de infravivienda, de precariedad energética, o cuando las familias se ven obligadas a ocupar una vivienda sin título legal porque no tienen alternativa habitacional.

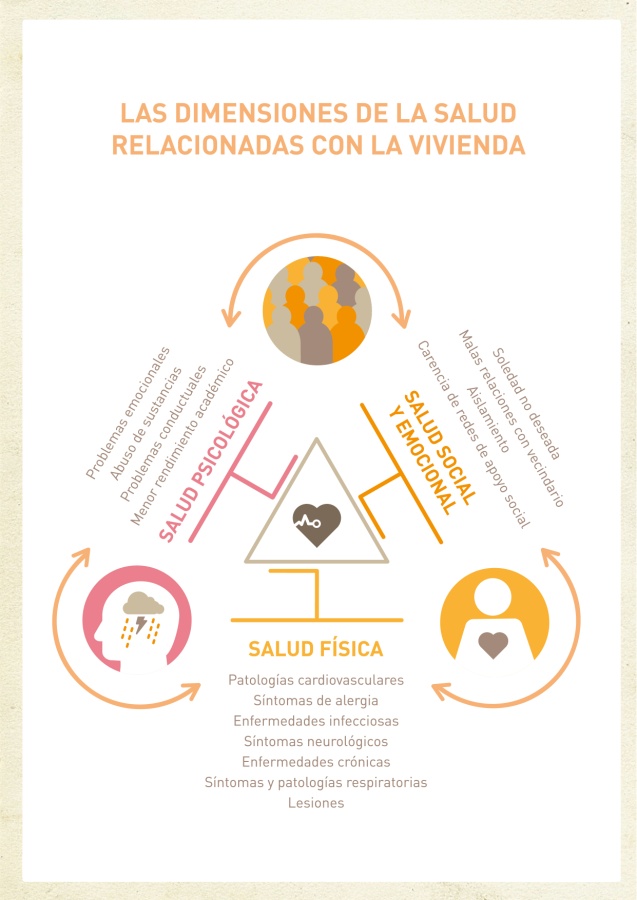

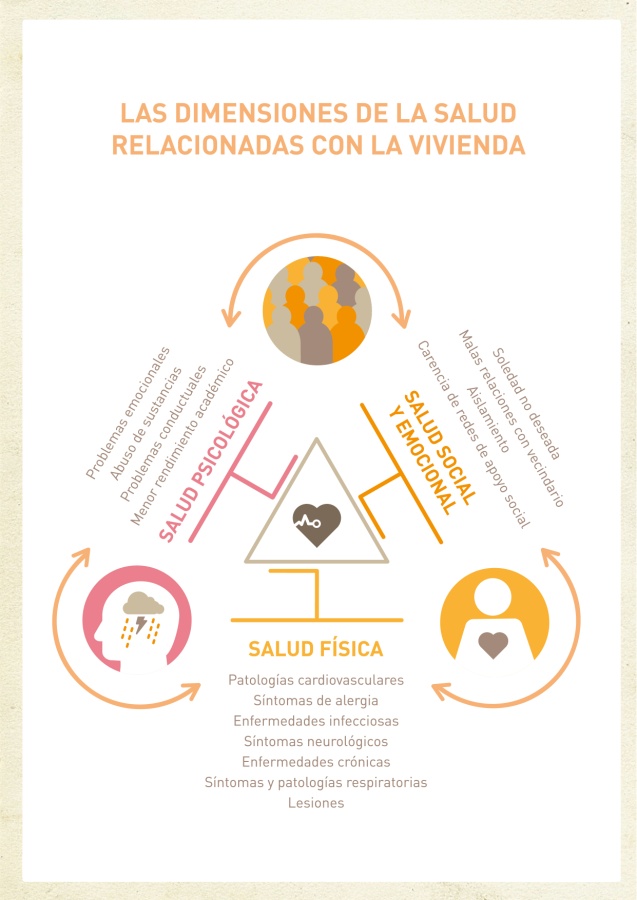

Es en este contexto, y a través de nuestra intervención residencial directa, en Provivienda hemos detectado problemáticas que relacionan la vulnerabilidad social y residencial con la salud, y las hemos desarrollado en el Informe «Cuando la casa nos enferma». Nuestra hipótesis, que las malas condiciones en vivienda o la ausencia de la misma enferman a las personas, y en mayor medida a la infancia, puede parecer evidente. Pero resulta fundamental ilustrar y demostrar con evidencias cómo la existencia o no de un hogar, las condiciones físicas de la vivienda, su entorno físico y/o el entorno social del barrio pueden repercutir sobre la salud física, psicológica y mental y el bienestar socio-relacional de las personas, en particular entre las personas más vulnerables.

En palabras de Gaston Bachelard, «la casa es nuestro rincón del mundo. Es nuestro primer universo. Es realmente un cosmos» (Bachelard 1957). El hogar se constituye como la base sobre la cual construir el bienestar social, físico y psicológico de las personas, entendiendo este como factor clave para la integración social y la emancipación. Así, disponer de un alojamiento digno es un elemento transversal que afecta de manera directa a la calidad de vida de las personas, en cuanto la vivienda es el espacio donde se construye el hogar propiamente dicho, pero también su entorno social y urbano (el barrio y la comunidad), así como su lugar en el conjunto de la ciudad. En este sentido, la vulneración del derecho a la vivienda tiene consecuencias directas en el ejercicio de otros derechos, entre otros el derecho a la salud. Como señala la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), cuando los requisitos mínimos que debe reunir una vivienda no se cumplen o son insuficientes, el derecho a la vivienda no se está garantizando y, por tanto, tampoco lo está siendo el derecho a la salud de las personas.

1. La salud no es un problema de genética, sino un problema de desigualdad social asociado a la vivienda

Aquí nos referimos a la salud no solo como ausencia de enfermedad, sino como un concepto multidimensional que está relacionado con «las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud». Desde la OMS se define la salud como «un estado de completo bienestar físico, mental y social».

En este sentido, cabe introducir el concepto de «desigualdades en salud», que hace referencia a las diferencias existentes en el estado de salud entre individuos o grupos; son medidas en términos como la esperanza de vida, la mortalidad o la morbilidad. Las desigualdades sociales en salud no son diferencias en salud derivadas del azar o de las decisiones individuales, sino que se basan en las diferencias evitables que se relacionan con variables sociales, económicas y ambientales sobre las cuales el individuo no ejerce control alguno y que pueden abordarse mediante políticas públicas (Rey del Castillo 2015).

En este marco conceptual, el acceso a una vivienda digna y asequible constituye un determinante social central de la salud. Por lo tanto, si las condiciones de vivienda son un factor determinante de las desigualdades sociales en materia de salud, las políticas de vivienda deberían, al igual que otros enfoques sectoriales, buscar reducirlas.

Si bien es muy difícil establecer una relación causal directa entre las dificultades de vivienda y los problemas de salud, ambos están muy entrelazados. Eso sí, podemos establecer que la vivienda es un factor, entre otros, que destaca de la precariedad social que hace crecer los riesgos de desarrollar problemas de salud, enfermedades o empeorar síntomas ya existentes. De hecho, no disponer de una vivienda independiente, dormir en la calle, vivir en viviendas precarias, demasiado caras o inseguras, crea estrés y aumenta el riesgo de enfrentar problemas de salud. Por el contrario, disfrutar de buenas condiciones de vivienda favorece la prevención y recuperación (Mikkonen y Raphael 2011). En otras palabras, la salud también es disponer de una vivienda en buenas condiciones, con áreas comunes en buenas condiciones, un buen aislamiento acústico y térmico, espacio suficiente, pagando un precio adecuado y tener buenas relaciones de vecindad versus aislamiento social. No obstante, las implicaciones sociales, físicas y psicológicas relacionadas con la salud no se limitan a las condiciones físicas de la vivienda.

2. Las fragilidades residenciales

A continuación nos centramos en diferentes casuísticas de la fragilidad residencial que afectan también al bienestar psicológico de los hogares entrevistados. Los obstáculos para acceder, las dificultades de asequibilidad de la vivienda o la inestabilidad en la misma, en especial la ocupación por necesidad, son situaciones que a su vez afectan claramente al ejercicio del derecho a la salud.

Zakia, beneficiaria de la Red de Viviendas Solidarias en el distrito de Puente de Vallecas, en Madrid, destaca el cambio que ha supuesto acceder a la casa en la que vive ahora: «ahora estoy mucho mejor, muy contenta porque me han dado vida, (…) en esta casa estoy súper feliz con mis hijos (…). Los niños están viviendo la vida que tenían anteriormente. (…) Me preocupa la vivienda, quiero una vivienda estable, un alquiler social y un trabajo para salir adelante. (…) Estoy temporalmente en la vivienda, pero necesito un empujón, algo estable. (…) A mí me gusta estar aquí, el cambio influye mucho en los niños, ya me he cambiado tres veces de vivienda y los niños han cambiado de colegio también, es muy agobiante porque no hay estabilidad tampoco para ellos».

Como Zakia, muchas de las personas entrevistadas que actualmente se benefician de la ayuda de recursos de viviendas temporales, confiesan su inquietud o temor de que se termine su contrato o estancia en el recurso. Además, para otras que alquilan directamente en el mercado libre, pese a la reciente reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos[1], vivir en una casa de alquiler tiene una fecha de caducidad reducida de cinco años y no existen garantías de que el contrato de arrendamiento se renueve al finalizarse. Esta realidad es especialmente perjudicial para personas y familias en situación de vulnerabilidad social, con itinerarios personales a veces complejos que requieren de un proceso de reconstrucción largo, que tienen ingresos muy bajos, fruto de trabajos precarios o prestaciones sociales reducidas, la perspectiva de la finalización de su contrato de alquiler se convierte en una fuente de angustia que paraliza e incluso impide prácticamente vivir.

La incertidumbre y la incapacidad de controlar la situación de inestabilidad residencial en la que se encuentran las familias se relacionan con la percepción de «no controlar su vida». En estos casos la depresión es la enfermedad más habitual, así como cuadros de ansiedad, desánimo, trastornos del sueño y otros problemas de salud mental que, cuando no son atendidos, se amplifican y se enquistan con el tiempo. En este sentido son muy necesarias la prevención, detección y atención temprana de esas situaciones para evitar el desarrollo de trastornos y problemas futuros más graves.

En Arona, Tenerife, Juan y María cuentan que «la ayuda que hemos recibido para regularizar nuestra situación y acceder a un alquiler social nos ha permitido (…) tener un proyecto de vida, criar a nuestras hijas, trabajar, compartir con nuestra familia y amigos momentos buenos, sin renunciar a poder estar mejor en un futuro». Ofrecer estabilidad residencial, permite, en sus palabras, «empezar a caminar de vuelta». Otra prueba de la tranquilidad y sosiego que ha supuesto el acceder a una vivienda digna lo cuenta Sidra, en Barcelona: «Este piso para mí es el paraíso. Todo limpio, ordenado, amueblado, sin goteras, no cae ningún techo, no hay cucarachas, ni chinches, ni ratas, ni peligro para los niños. El otro piso era otro mundo. No tenía calefacción, pasábamos mucho frío, los niños enfermaban mucho». De hecho, el miedo a un futuro incierto se incrementa cuando aparecen otros problemas graves de salud en el ámbito intrafamiliar, momento en el que se dimensiona aún más el valor de la estabilidad en una vivienda como lugar de recuperación y reposo.

Por su parte, la falta de asequibilidad se vincula con la priorización de los gastos, apartando otras necesidades básicas para poder cubrir gastos de la casa. Lázaro, del Puente de Vallecas, Madrid, se avergüenza reconociendo que «no hay dinero para seguir cada día la dieta que necesita mi hijo por la diabetes». Además, el grave estrés que padece por culpa de su vivencia incide negativamente en su hipertensión. «No hay seguridad de vida. Evidentemente [tiene impacto en la salud]. Hoy aquí, pero mañana no sabes».

3. La pérdida de la vivienda, y su influencia en la salud psicológica

El problema de vivienda hace resurgir problemas de salud que en muchos casos ya estaban superados. En concreto, la pérdida de la vivienda influye fuertemente en la salud psicológica: estrés postraumático como alteraciones del sueño, nerviosismo, desconcentración o miedo. Así, las personas en proceso de desahucio tienen trece veces más probabilidades de percibir su salud como mala; el 57,3% de los hombres y el 80,9% de las mujeres informan de mala salud (Equipo de Investigación en Desahucios y Salud, 2014). Estos problemas psicológicos desencadenan, entre otras afecciones físicas, el aumento de la hipertensión y de los problemas cardiacos, el empeoramiento de hábitos no saludables como el consumo de tabaco y alcohol, una dieta no saludable, en muchos casos como mecanismos sustitutivos para aliviar la ansiedad.

La expectativa de pérdida de vivienda trae a su vez consigo la posibilidad del cambio de barrio o incluso de municipio de residencia. Ese cambio conlleva en muchos casos el cambio de profesionales de referencia, del centro de salud, de los centros educativos y de los centros de servicios sociales. Esto incide especialmente en el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, obligados a abandonar su círculo social más cercano (el colegio, el vecindario…). Esa pérdida de redes, en muchos casos, implica la pérdida del arraigo en el barrio y el apoyo emocional, y también en forma de servicios no mercantilizados, a través de la solidaridad, como el cuidado de los hijos, etc., que muchas veces representa paras las familias, en particular para las monomarentales.

4. La ocupación por necesidad, un caso paradigmático de emergencia habitacional

La ocupación por necesidad responde a una emergencia habitacional de muchas familias con menores de edad a cargo, sin que para ello se haya seguido ningún tipo de organización o planificación previa. Es la situación a la que se ven abocadas familias que han perdido su vivienda y que no cuentan con alternativa habitacional digna. Las familias tienen que recurrir a estos “alquileres” de viviendas vacías, generalmente en malas condiciones y desestimadas por su baja rentabilidad; “comprar llaves” para poder disponer de un sitio en el que vivir. María, de Villaverde, cuenta cómo tuvo que comprar la suya: «Te dan la llave, te la venden por 1.500 euros; que te echen o no, eso no tiene que ver con ellos, no se hacen cargo. Es jugar a una carta».

Esa ocupación es pacífica y silenciosa, esconde un problema complejo y desconocido con muchos matices que requiere ser estudiado en profundidad para conocer todos los impactos que tiene en los diferentes ámbitos a los que afecta. Se trata de una flagrante vulneración de derechos a la que se ven sometidos estas familias y los vecinos que viven en estos bloques de viviendas y barrios, y, por tanto, que no puede ser reducida a una cuestión de conflictividad social ni ser criminalizada.

Por ejemplo, Ricardo incide con fuerza en que, como en su caso particular, la inmensa mayoría de las familias que están en situación de ocupación lo están por obligación y necesidad al no tener otra alternativa habitacional, y sobre todo no tienen nada que ver con algunas prácticas mafiosas y el tráfico de drogas: «el perfil que se tiene del ocupante está falseado por los medios de comunicación, entre otros. Los que trafican con los pisos son bancas, no trabaja ninguno, son delincuentes, venden drogas…».

Muchas personas relatan angustiadas su impotencia y frustración al enfrentarse a una situación inédita y sobrevenida en sus vidas. Johanna, en el distrito de Tetuán en Madrid: «yo nunca me había visto en éstas», o Lázaro: «nunca en mi vida he estado yo así». Gara, en Tenerife, insiste en que no es un privilegio: «Me metí en una vivienda ocupando, por necesidad, yo no la quería para nada más, la casa estaba bastante mal, destrozada, poco a poco la fui arreglando, más que nada por mis hijas, pero fue un paso esporádico, yo no quería la casa para quedármela ni nada, justo entré en mayo y en junio tenía trabajo, ya yo me iba a ir, a buscar un alquiler para mis hijas [se emociona]». Asimismo, Carolina, de Usera, también lo deja claro: «Vivir ocupando no es ningún privilegio, ocupar no es ningún lujo (…). Mi paz no la negocio con nadie».

Si no se dispone de un refugio donde estar, o si este está amenazado, se convierte en un lugar hostil que genera una inestabilidad muy grave para las personas. No poder ofrecer a tus hijos un espacio seguro convierte la casa en un infierno para todos. De hecho, la mayor parte de las personas entrevistadas expresan sensaciones de nerviosismo, ansiedad e intranquilidad, derivadas de su inestabilidad e informalidad en la vivienda. Viven con el miedo, estrés y angustia de que «tiren la puerta» en cualquier momento y tener que enfrentarse a un procedimiento legal en su contra. Estos trastornos de ansiedad cronificados se vinculan a problemas musculares y digestivos, cefaleas o cansancio. Lo relata Eliana, que se encontró ocupando sin su conocimiento: «Me estresé mucho cuando nos dijeron que estábamos ocupando la vivienda. Dijimos que habíamos pagado un alquiler y fianza. Denunciamos y empezamos a acondicionar la casa. (…) Con la ansiedad me daban ganas de comer, y a veces estaba deprimida y no sabía por qué. Hasta que llegó Esther [trabajadora de Provivienda] y nos dijo que estábamos ‟ocupando‟; es cuando nos dimos cuenta de que nos habían estafado».

Además, son situaciones que se prolongan y enquistan en el tiempo, sin que estas personas reciban siempre información suficiente sobre los pasos a seguir. Gema, en Villaverde, cuenta cómo le provoca mucho malestar, estrés y depresión: «Lo que voy a contar es la verdad, que estamos de ocupas, que antes teníamos trabajos, pero ahora solo tenemos la RMI. (…) Estoy muy cansada de esta vida, quiero salir adelante pero a veces caigo en depresión. A veces me encuentro contenta pero a veces me veo ahogada. (…) No queremos vivir por el morro, como dice la gente, queremos vivir con la conciencia tranquila pagando nuestros gastos y todo (…). Lo único que pido es tener una vivienda, poder pagar nuestras cosas, vivir tranquilos sin tener el ahogo de pensar todos los días que nos van a echar a la calle, y un trabajo y salud para poder seguir adelante».

5. ¿Qué se puede hacer?

Se trata de un estrés muy profundo que muchas veces requeriría de una intervención en consecuencia. El miedo, la vergüenza, la incertidumbre y las depresiones que se apoderan de estas personas dificultan gravemente su capacidad de llevar una vida normalizada y tomar decisiones adecuadas. Por otro lado, se ven inmersos en interminables gestiones administrativas para tratar de conseguir la regularización de su situación, mediante un alquiler social, a un precio asumible por los reducidos ingresos de la familia. A su vez, muchas veces se ven ahogados en procedimientos judiciales que generan, sobre todo, frustración.

Sin embargo, vivir en estado de permanente alerta y agobio provoca incluso que muchas personas desatiendan sus problemas de salud. Lázaro intuye también la posible presencia de problemas de salud asociados a su situación de incertidumbre vital: «Ignoro mis problemas de salud, los ignoro pero sé que están». Cuenta, en referencia a su decisión de permanecer en la vivienda pese a la ilegalidad de su situación, que: «La inseguridad y la incertidumbre te acompaña en el día a día, esto es lo más grave». Se podría equiparar los problemas de salud asociados a la vivienda con las enfermedades profesionales. Los casos de ansiedad pueden generar a largo plazo casos de enfermedades más graves causadas por los problemas actuales con la vivienda.

La mejor política de prevención de la salud es una política de vivienda inclusiva. Desde la acción pública es fundamental generar alternativas residenciales asequibles para garantizar el derecho a la vivienda y a la salud de todas las personas, y en particular de las más vulnerables, las que sufren procesos de desahucio, gran parte de estas con menores de edad a cargo, que dejan en un grave dilema a muchas de las familias afectadas: vivir en la calle o habitar una vivienda propiedad de una entidad bancaria.

Por su parte, desde la intervención social se debe acompañar a las personas para devolverles un hogar. Las paredes son importantes, pero solo en la medida que se convierten en un hogar seguro. En este proceso, los y las profesionales deben a su vez generar convivencia y socialización, fortalecer los lazos comunitarios perdidos.

Bibliografía

Bachelard, G. (1957). La poétique de l’espace. Paris: Les Presses Universitaires de France, 3e édition, 1961, 215 pp. Première édition, 1957. Collection: Bibliothèque de philosophie contemporaine.

Comisión Europea (2019). Informe sobre España 2019, con un examen exhaustivo en lo que respecta a la prevención y la corrección de los desequilibrios macroeconómicos.

Equipo de Investigación en Desahucios y Salud (2014). Estado de salud de la población afectada por un proceso de desahucio.

Mikkonen, J., & Raphael, D. (2010). Social Determinants of Health: The Canadian Facts. Toronto: York University School of Health Policy and Management.

Provivienda (2018). Cuando la casa nos enferma. La vivienda como cuestión de salud pública. Madrid, octubre de 2018.

Rey del Castillo, J. (2015). «Análisis y propuestas para la regeneración de la sanidad pública en España». Fundación Alternativas.

[1] En el BOE de 10 de abril de 2019 ha sido publicada la Resolución de 3 de abril de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-Ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.

Número 2, 2019