Incidencia de la violencia de género y trastorno de estrés postraumático

Por Nuria Gonzalo

Te enviaremos a tu correo electrónico, de forma mensual, las últimas novedades y contenidos de interés de nuestra revista.

Nuria Gonzalo Martín. Policía Local

La violencia de género en el ámbito de la pareja es uno de los problemas más preocupantes actualmente en la sociedad. Por este motivo, se busca como reto la erradicación de las violencias machistas, realizando estudios en diferentes disciplinas para entender el género, las diferentes violencias hacia las mujeres y las repercusiones de estas violencias. Una de ellas, el Trastorno de Estrés Postraumático.

Como objetivo del trabajo, se plantea revisar la documentación bibliográfica actual que evalúe la incidencia de la violencia de género en el desarrollo del trastorno de estrés postraumático.

Como conclusión tras el análisis de la documentación seleccionada se extrae que la violencia de género impacta en la salud mental, desarrollando trastorno de estrés postraumático, lo que lleva a proponer la creación de protocolos de actuación y formación de personas profesionales de diferentes ámbitos, especialmente aquellos que trabajan directamente con mujeres víctimas, entre los que se pueden destacar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, para lograr una eficaz atención de las víctimas de violencia de género.

La violencia de género en el ámbito de la pareja es uno de los problemas más preocupantes actualmente en la sociedad.

Gran parte de la sociedad busca como reto la erradicación de las violencias machistas, realizando estudios en diferentes disciplinas para entender el género, las diferentes violencias hacia las mujeres y las repercusiones de estas violencias.

Dentro de estas repercusiones, en el presente artículo se incide especialmente en el Trastorno de Estrés Postraumático, debido a que afecta negativamente a la salud mental y física de la persona que lo padece, derivado de episodios traumáticos previos, y que es importante entender y conocer para dar una respuesta efectiva a la víctima de violencia de género.

Las intervenciones en violencia de género requieren de una atención integral que cubra todas las áreas relacionales de la mujer víctima de violencia y demás víctimas (menores y/o personas dependientes de la mujer víctima), interviniendo profesiones directas de atención como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Como objetivo del trabajo, se plantea revisar la documentación bibliográfica actual que evalúe la incidencia de la violencia de género en el desarrollo del trastorno de estrés postraumático.

Como conclusión tras el análisis de la documentación seleccionada se extrae que la violencia de género impacta en la salud mental, desarrollando trastorno de estrés postraumático, lo que lleva a proponer la creación de protocolos de actuación y formación de personas profesionales de diferentes ámbitos, especialmente aquellos que trabajan directamente con mujeres víctimas, entre los que se pueden destacar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, para lograr una eficaz atención de las víctimas de violencia de género.

La metodología sistemática llevada a cabo en este trabajo de investigación, se ha encuadrado en tres ejes:

Para llegar a la decisión del tema en el que se basa este artículo de investigación, se han estudiado las diferencias entre síndrome y trastorno, definiendo el tema como investigación bibliográfica de la incidencia de la violencia de género y trastorno de estrés postraumático con el objeto de conocer la incidencia de la afección de la violencia de género en la salud mental de la mujer violentada.

A la hora de trabajar la decisión del tema a investigar, aparecen posibles descriptores que se han tenido en cuenta:

Estos descriptores, formulan las palabras claves planteadas en el presente trabajo.

Las plataformas donde se realizado una rigurosa búsqueda de la bibliografía científica han sido: Dialnet y Google Académico España.

Se ha seleccionado el idioma en español, para evitar la duplicidad de la búsqueda, así como evitar interpretaciones en la traducción de idiomas (idioma en el que se desarrolla el presente artículo basado en el trabajo de investigación).

Para poder llevar a cabo la ordenación del material que ha hecho posible realizar el posterior análisis de la bibliografía, se ha seguido la siguiente estructura:

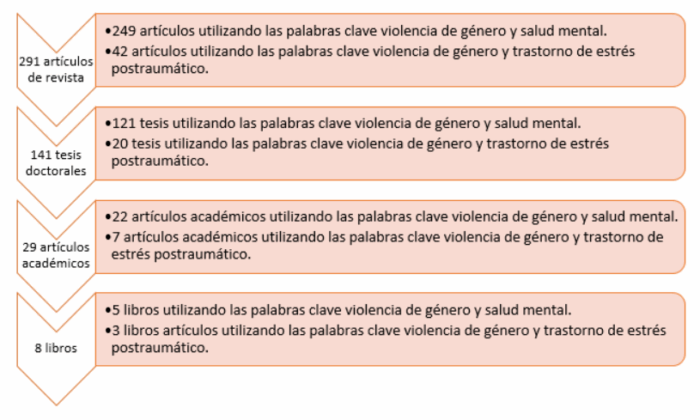

De toda la bibliografía seleccionada, se ha realizado una selección teniendo en cuenta los descriptores (palabras clave).

Finalmente, se han seleccionado los 21 documentos analizados en la investigación, desarrollo de la siguiente forma:

La primera búsqueda utilizando las ecuaciones violencia de género y salud mental, se analiza y se localizan:

Se acota la búsqueda en 15 documentos.

La segunda búsqueda utilizando la ecuación violencia de género y trastorno de estrés postraumático, se analiza y se encuentran 72 elementos:

Se acota la búsqueda en 7 documentos.

Tras el análisis realizado, se observa en todos los documentos que la violencia de género produce un impacto negativo en la salud mental de la mujer, desprendiendo que existe una relación entre violencia de género y sintomatología negativa en la salud mental de la víctima, y tal como indican algunas personas autoras como Saquinaul et al., (2020).

En 12 de los 21 documentos seleccionados, se refleja por parte de las personas autoras, que ese impacto de la violencia de género desencadena trastornos de estrés postraumáticos. El resto de documentos reflejan la repercusión de la violencia de género en la salud mental, desarrollando otras problemáticas psicológicas derivadas de la situación vivida.

Los resultados proporcionan una visión multifactorial de las repercusiones de la violencia de género en la salud mental, identificando áreas de intervención como puede ser la atención en salud de la mujer. Y en este sentido, siguiendo a Guerrero et al. (2021), se resalta la importancia de abordar la salud mental de la mujer violentada a través de la detección del trastorno de estrés postraumático.

A continuación, se exponen los datos estadísticos.

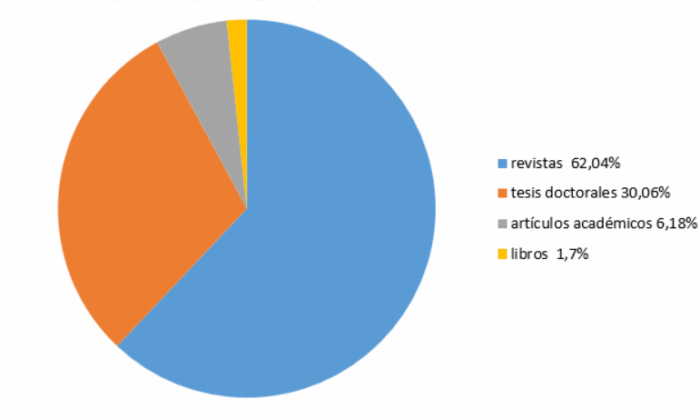

En primer lugar, se ha encontrado una totalidad de 469 referencias bibliográficas que aborda el tema de violencia de género, salud mental y el trastorno de estrés postraumático.

Los datos se expresan en porcentajes comparativos con la totalidad:

Posteriormente, se ha realizado una selección final de bibliografía que va a ser analizada:

De los 21 documentos seleccionados, en 12 de ellos se refleja por parte de las personas autoras, la afirmación de que ese impacto de la violencia de género desencadena trastornos de estrés postraumáticos. Se puede decir que, de los 469 documentos seleccionados en un principio, y tras varias cribas de selección, se han encontrado 12 que afirman la relación entre las variables. Aquí se evidencia la tendencia de los autores a reflejar la incidencia de la violencia de género en el trastorno de estrés postraumático.

Para poder entender la prevalencia de las palabras que han guiado esta investigación, se expone un análisis de los datos extraídos en la documentación bibliográfica, diferenciado por las palabras clave.

Violencia de género: Todos los documentos seleccionados en la presente investigación abordan la violencia de género como problema de la sociedad, que afecta a la mujer en todas sus áreas vitales. Además de ello, se expone la importancia de que las personas que atiendan a las víctimas de esta violencia, tengan las necesarias competencias para poder realizar una intervención adecuada y con ello, facilitar la recuperación de la mujer y la salida de la violencia vivida.

Salud mental: Los documentos presentados en este trabajo reflejan las repercusiones que tiene la violencia de género en la salud mental de la mujer víctima, influyendo negativamente y dificultando la vida cotidiana de las personas. Así mismo, se plasma la importancia de atender multidimensionalmente la salud mental de la mujer para poder detectar posibles casos de violencia en la pareja.

Se extrae de la investigación que el tratamiento puede ser bidireccional:

Trastorno de estrés postraumático: Tal y como se viene reflejando en el presente trabajo de investigación, de los 21 documentos analizados 12 de ellos investigan el trastorno de estrés postraumático como afección relacionada con la violencia de género. Del mismo modo, estudian que el trastorno de estrés postraumático es una consecuencia que repercute en la vida diaria de la mujer víctima.

Seguidamente, se realiza un análisis cualitativo de los datos extraídos, identificando los diferentes patrones y las tendencias de los datos obtenidos.

En primer lugar, el patrón detectado que se repite de forma significativa en las revistas, tesis y artículos académicos revisados, demuestra que hay evidencias científicas de que hay una relación directa entre violencia de género y repercusión negativa en la salud mental de la mujer, pudiendo desencadenar trastorno de estrés postraumático.

Otro de los patrones identificados es que se refleja la variedad de disciplinas que abordan la violencia de género y la salud mental, en concreto se ha investigado documentos sobre psicología, medicina general, ámbito social, ámbito jurídico, especialmente vinculado a la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como línea directa de intervención con víctimas de violencia de género, proporcionando una visión multifactorial de las repercusiones de la violencia de género en la salud mental, por lo que se entiende que diferentes disciplinas pueden atender o estar vinculadas con casos de esta violencia.

Como último patrón detectado, se expone que las personas autoras reflejan la necesidad de seguir investigando en el abordaje de la violencia de género como desencadenante del desarrollo del trastorno de estrés postraumático.

Los resultados extraídos apoyan la investigación realizada y concluyen que la violencia de género afecta a la salud mental de la mujer y está relacionada con el desarrollo del trastorno de estrés postraumático.

La investigación bibliográfica sobre violencia de género y trastorno de estrés postraumático llevada a cabo ha permitido dar respuesta al objetivo inicial propuesto de evaluar la incidencia de la violencia de género y el trastorno de estrés postraumático habiendo además revelado datos importantes para una adecuada atención a las víctimas de violencia de género.

Como conclusión final, se extrae que la violencia de género produce un impacto en la salud mental de la mujer, y que, en la mayoría de los casos, debido a las características de la violencia de género, se desarrollan trastornos de estrés postraumáticos.

Se estima necesario abordar la violencia de género desde una perspectiva multidimensional, para poder entender el impacto que produce en cada esfera de la persona, trabajando multidisciplinarmente entre todas las personas profesionales que atienden a víctimas de violencia de género.

Llegando a atender los casos de mujeres que acuden a los servicios de salud, ya sea a través de urgencias, de atención primaria, o de atención especializada, si se da el caso de proceder a diagnosticar trastorno de estrés postraumático, ha de evaluarse de manera minuciosa, estando en alerta por si pudiera ser una consecuencia de una situación de violencia de género.

Realizando una exhaustiva intervención policial, incidiendo en los signos y síntomas que presenta la mujer víctima, como prueba de posible delito de violencia de género.

Los servicios, políticas y planes, deben adaptarse para abordar las necesidades de las mujeres víctimas de las violencias, para evitar que tengan mayores consecuencias como es el aislamiento social, la repercusión en el área laboral, entre otros.

La intervención temprana y eficaz en situaciones de violencia de género es fundamental para evitar que impacte en mayor medida en la salud mental de la mujer, así como la detección precoz de casos de violencia de género cuando se detecta síntomas de estrés postraumático por parte de las personas profesionales de la medicina general.

Para unificar lo anterior, se propone como necesaria la mejora de las actuaciones desde dos líneas:

http://dx.doi.org/10.35381/racji.v6i1.1486

Palabras clave: exclusión social, migraciones, vulnerabilidad, Prevención, suicidio, violencia de género, protección internacional

Esteban Buch Sánchez. PhD. en Trabajo Social. Coordinador General Diaconía España. .

Cristina Yebra Gómez. Especialista en prevención del suicidio. Coordinadora del proyecto Zoé (prevención del suicidio), Diaconía España.

Vilma Hidalgo López-Chávez. PhD en Psicología. Técnica de Proyectos de Diaconía España.

Puedes encontrar a Esteban Buch en Linkedin, Google Académico y ReasearchGate; a Cristina Yebra en Linkedin y a Vilma Hidalgo en Linkedin y ReasearchGate.

Son muy limitadas las iniciativas sociales que aborden la prevención del suicidio como un objetivo de la intervención con personas y colectivos en situación de vulnerabilidad. La comprensión del suicidio se ha complejizado en el ámbito de la construcción de conocimiento científico; pero en la práctica profesional, persiste como un problema de salud, a solucionar desde perspectivas disciplinares que fragmentan un fenómeno que es de naturaleza multidimensional, donde confluyen múltiples factores en relación y sobre el cual, las desigualdades sociales, las condiciones de pobreza, exclusión social y situaciones de vulnerabilidad, tienen una notable y reconocida influencia.

En ese sentido, durante la experiencia de trabajo en Diaconía con personas y colectivos en situación de vulnerabilidad se ha identificado la necesidad de la cuestión del suicidio como una problemática que necesariamente debe estar presente en las estrategias de intervención en el ámbito de la acción social.

De acuerdo con lo anterior, es necesario abordar el suicidio desde las problemáticas que rodean a las personas en condición de vulnerabilidad. Estudios realizados en diversos países han demostrado que en los períodos de crisis e inestabilidad económica se tienden a intensificar los indicadores de suicidio. Entre otros, se hace referencia a la cronificación de la pobreza, los desahucios, ejecuciones hipotecarias, migraciones forzosas, la falta de vivienda accesible, la precariedad laboral y el desempleo de larga duración (Navarrete, Herrera y León, 2019). El impacto emocional de estas circunstancias trae aparejado vivencias asociadas al sufrimiento, la desesperanza, la pérdida del control sobre la vida, el quiebre de proyectos futuros y con ello, experiencias subjetivas desencadenantes de alteraciones emocionales y conductas de riesgo que pueden precipitar el acto suicida.

Otros estudios registran una fuerte correlación entre el desempleo de larga duración y los factores de riesgo de suicidio. Crawford y Prince (1999), constataron el aumento de las tasas de suicidio en jóvenes hombres desempleados que vivían en condiciones de extrema privación social. Por su parte, Nordt, Warnke, Seifritz y Kawohl (2015), tras analizar los datos de 63 países de todo el mundo en el año 2000 y 2011 evidenciaron que una de cada cinco personas que se quita la vida, lo hace por causas relacionadas con el desempleo, aunque este comportamiento tiene diferente impacto y grados de expresión según el entorno. En términos porcentuales, The Lancet Psychiatry (2011), estimó que el aumento del riesgo relativo asociado al desempleo oscila entre un 20%-30%.

Esta relación entre factores de exclusión y riesgo de suicidio también ha sido constatada desde la experiencia de Diaconía en la atención con colectivos en situación de vulnerabilidad, específicamente con mujeres víctimas de trata y explotación sexual, solicitantes de asilo y protección internacional y personas migrantes, personas en situación de sinhogarismo. Es necesario resaltar que sobre este tema la producción del conocimiento ha sido limitada. Por lo general, la literatura profundiza en los efectos de las desigualdades sociales y situaciones de exclusión sobre la salud mental, relegando a un segundo plano al suicidio como objetivo central de investigación.

Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia de género se encuentra detrás del 25% de los suicidios de mujeres y el riesgo de ideación suicida es hasta 12 veces superior en las mujeres la vivencian. Este comportamiento resulta relevante cuando se conoce que, en España, entre un 15 y un 20 por ciento de las mujeres ha sido víctimas de violencias y de ellas, un 60% presentan problemas psicológicos graves o moderados. Un estudio realizado sobre esta problemática demostró que el 80% de las víctimas de violencia de género habían pensado en el suicidio como única opción de salir de su situación y que, de ellas, un 65% había tenido uno o más intentos autolíticos (Observatorio de Salud de la Mujer, Ministerio de Sanidad y Consumo, 2005).

Para las víctimas de trata y explotación sexual, los factores de riesgo se agravan, pues experimentan situaciones de extrema violencia psicológica, física, sexual, aparejado a coerciones y amenazas que atentan contra la libertad y dignidad de las mujeres. Se estima que, en España, un total de 45.000 mujeres y niñas se encuentran en situación de prostitución, de las cuales el 90 y el 95 por ciento de ellas son víctimas de trata (Ministerio del interior, Gobierno de España, 2021). El sufrimiento generado ante una exposición constante a situaciones atemorizantes, con pérdida del espacio de seguridad, desencadena, con frecuencias, problemáticas asociadas a crisis de ansiedad aguda y cronificada, estrés postraumático, trastornos del sueño, episodios disociativos.

En cuanto a los colectivos migrantes, como todo proceso de transición, la migración constituye un periodo de desequilibrio personal y familiar, que implica cambios vitales profundos y disruptivos, con alta carga de estrés e incertidumbre. Si bien, no existe una relación directa entre la migración, el suicidio y las enfermedades mentales, la tensión cotidiana que supone el proceso de adaptación, aparejado al desconocimiento del ambiente y a las barreras propias del lugar de destino, puede desencadenar situaciones que atentan contra la salud e integridad psicosocial de la persona migrante. La acumulación de factores de riesgo aumenta ante condiciones de exclusión social, vivencias discriminatorias, carencia de redes de apoyo social, barreras de acceso a los servicios básicos, situaciones de irregularidad y duelo migratorio.

A los factores de riesgo antes mencionados, podrían sumarse otros relativos al trauma psicológico de haber experimentado conflictos violentos en sus lugares de procedencia, la incertidumbre en cuanto a la situación administrativa y los plazos para su resolución y en algunos casos, los niveles de estigmatización y discriminación en las comunidades receptoras. Estos factores de riesgo tienden a agravarse en las personas solicitantes de asilo y protección internacional, quienes, por lo general, han vivido situaciones traumáticas en sus lugares de procedencia. Una investigación realizada en la Unidad de Conducta Suicida UPII Cicerón, identifica que un 16% de las personas refugiadas y desplazadas por las guerras tiene ideas de suicidio.

La relación entre suicidio y factores de exclusión social también queda patente en las personas que se encuentran en situación de sinhogarismo, fenómeno que ha crecido en un 24,5% en los últimos diez años. En referencia con el sinhogarismo, algunos estudios han abordado este fenómeno en relación con el suicidio. Sin embargo, cabe destacar que sobre esta cuestión existe una escasísima producción científica. Y es que, si en la introducción hacíamos alusión a los factores acumulativos como constituyente del riesgo de conducta suicida, debemos de asumir que quienes mayores factores de riesgo acumulan en la población general son las personas sin hogar (Calvo-García , Giralt Vázquez, Calvet Roura, & Carbonells Sánchez, 2016) ya que presentan tasas sumamente superiores a la de la población general en problemas de salud mental (Ball, Cobb-Richardson, Connolly, Bujosa, & O`Neal, 2005) y enfermedades crónicas (Toro, Tricckett, Wall, & Salem, 1991), a parte de la grave situación de exclusión social que aumenta la precariedad bio-psico-social (Moreno-Márques, 2009).

Por otro lado, desde Diaconía asumimos el reto de trabajar por la prevención del suicidio, poniendo especial énfasis en los grupos vulnerables que atendemos desde la entidad (solicitantes de asilo y refugio, víctimas de trata de seres humanos y personas sin hogar y en riesgo de exclusión social). Desde entonces, entendimos que como entidad social no solo nos podemos limitar a la sensibilización, sino que es necesario dirigir nuestras acciones de prevención al plano de la intervención. No nos referimos a la intervención sobre la conducta suicida ni hacemos alusión al proceso terapéutico, pues consideramos que estas situaciones deben ser tratadas por expertos sumamente cualificados y especializados en esta materia. Cuando hablamos de intervención, nos referimos a realizar acciones preventivas dentro del marco de la intervención social de los programas de la entidad. Partiendo de este marco, recomendamos dos tipos de actuaciones: Intervención y protocolos.

Ball, S., Cobb-Richardson, P., Connolly, A., Bujosa, C., & O`Neal, T. (2005). Subtance abuse and personality disorders in homeless drop-in center clients: symptom severity and psychotherapy retention in a randomized clinical trial. Comprehensive Psychiatry(46), 371-379.

Calvo-García, F., Giralt Vázquez, C., Calvet Roura, A., & Carbonells Sánchez, X. (2016). Riesgo de suicidio en población sin hogar. Obtenido de Clínica y Salud: https://www.elsevier.es/es-revista-clinica-salud-364-pdf-S1130527416300238

Crawford MJ., y Prince, M. (1999). Increasing rates of suicide in young men in England during the 1980s: the importance of social context. National Library of Medicine, 49(10); p.1419-23.

Lemmi, V., et al. (2016). Suicide and poverty in low-income and middle-income countries: a systematic review. The Lancet Psychiatry. 3. 774-783. 10.1016/S2215-0366(16)30066-9.

Ministerio del interior. (2021). Trata y explotación de seres humanos en España Balance estadístico 2017-2021. Gobierno de España.

Moreno-Márques, G. (2009). Characteristics and profiles of homeless people in Bizkaia. The challenge of a diversified attention, 37-57.

Navarrete,M.E., Herrera, j. y León, P. (2019). Los límites de la prevención del suicidio. Revista de la Asociación de española Neuropsiquiatría, vol. No (135); p.193-214.

Nordt, C., Warnke, I., Seifritz, E., y Kawohl, W. (2015). Modelling suicide and unemployment: a longitudinal analysis covering 63 countries, 2000-11. National Library of Medicine, 2(3), 239-45.

Observatorio de Salud de la Mujer. (2005). Informe de Salud y género. Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid.

Toro, P., Tricckett, E., Wall, D., & Salem, D. (1991). Homelessness in the United States. Anecological perspective. American Psychologist, 1208-1218.

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar y personalizar su navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Puede obtener más información en nuestra sección de Política de cookies.