Reducir el empleo, ampliar los trabajos

Por Imanol Zubero.

Te enviaremos a tu correo electrónico, de forma mensual, las últimas novedades y contenidos de interés de nuestra revista.

Palabras clave: empleo, integración, precarización, trabajo decente, necesidades sociales, suficiencia, ciudadanía plena

Imanol Zubero. Sociólogo

En nuestra sociedad mantenemos vigente una cultura del trabajo en la que identificamos el trabajo con el empleo, pero donde lo no remunerado no es trabajo. Sin embargo, nos encontramos en un contexto económico que no necesita del empleo para todos; ni dibuja trayectorias profesionales estables y con capacidad de dar identidad; tampoco garantiza la integración social ni la situación de no pobreza material. En suma, hay un choque frontal entre la cultura y la realidad que conviene explorar probablemente para apostar por otra cultura del trabajo que posibilite un desarrollo social justo y solidario.

La Edad Moderna trajo consigo la glorificación teórica del trabajo, cuya consecuencia ha sido la transformación de toda la sociedad en una sociedad de trabajo. […] Nos enfrentamos con la perspectiva de una sociedad de trabajadores sin trabajo, es decir, sin la única actividad que les queda. Está claro que nada podría ser peor. Esta reflexión de Hannah Arendt en las primeras páginas de su obra de 1958 La condición humana (Arendt, 1993: 17) es citada a menudo como anticipación de una realidad que hoy sufren millones de personas en todo el mundo.

En su informe Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: Tendencias 2023 la OIT prevé que el desempleo a escala mundial alcance en 2023 a 208 millones de personas, lo que vendría a suponer una tasa de desempleo mundial del 5,8 por ciento. La situación es mucho peor si hablamos no de ausencia de trabajo sino de ausencia de trabajo decente, es decir, de una actividad laboral que se realiza al amparo del diálogo social tripartito, a cambio de una retribución suficiente para garantizar una vida digna, que da acceso a derechos laborales fundamentales, sin discriminaciones de género ni de ningún otro tipo y que es experimentada por la persona trabajadora como una actividad con sentido. Si a todo esto añadimos el factor de utilidad social y sostenibilidad ecológica hemos de concluir que, sin duda, nos encontramos en la situación arendtiana de una sociedad de personas trabajadoras sin trabajo decente.

Nuestro problema con el trabajo (sí, sé que en realidad debería decir empleo) no es que una nueva ola de automatización sustituya a millones de vendedoras y vendedores, contables, minoristas, supervisoras y supervisores, agentes inmobiliarios o de viajes, mecanógrafos y mecanógrafas, almacenistas, etc. Nuestro auténtico problema es que sigamos impulsando trabajos de mierda (Graeber, 2018), actividades carentes de sentido, innecesarias y perniciosas: turismo internacional masivo, reparto de comida basura a domicilio, megaeventos deportivos y culturales, difusión a través de las redes sociales de estilos de vida idiotas y productos audiovisuales inanes, consumismo low-cost recreativo y hasta terapéutico, construcción de más y más edificios y carreteras… Actividades todas ellas que comparten las mismas alarmantes características: exigen un alto y continuo suministro de energía, mercantilizan cada vez más ámbitos de nuestra vida, agreden a los ecosistemas y se sostienen solo por la explotación y la degradación de otras personas.

Junto al ya citado de Hannah Arendt, hay otro texto clásico sobre el futuro del trabajo que nos resultará familiar: me refiero a la famosa conferencia de Keynes en 1930 titulada Las posibilidades económicas de nuestros nietos (Keynes, 1988), en la que el destacado economista nos anunciaba dos noticias relativas al futuro del trabajo, una buena y otra mala. La buena, que gracias al progreso técnico la humanidad está resolviendo su problema económico de manera que llegará un momento en que tendremos que trabajar mucho menos para satisfacer todas nuestras necesidades materiales: En unos pocos años –quiero decir en el curso de nuestra vida- podemos ser capaces de realizar todas las operaciones de la agricultura, minoría e industria con la cuarta parte del esfuerzo al que estamos acostumbrados, afirmaba Keynes. Como consecuencia de esta victoria sobre la necesidad por primera vez, desde su creación, el hombre se enfrentará con su problema real y permanente: cómo usar su libertad respecto de los afanes económicos acuciantes, cómo conseguir ocupar el ocio que la ciencia y el interés compuesto le habrán ganado, para vivir sabia y agradablemente bien (1988: 327 y 329).

Pero esta buena, excelente noticia, venía acompañada de otra no tan buena: que aún no había llegado ese tiempo de vernos liberadas de la necesidad económica, que al menos durante todo un siglo tendríamos que seguir habitando un mundo guiado por la lógica economicista: Por lo menos durante otros cien años debemos fingir nosotros y todos los demás que lo justo es malo y lo malo es justo; porque lo malo es útil y lo justo no lo es. La avaricia, la usura y la cautela deben ser nuestros dioses durante todavía un poco más de tiempo, pues sólo ellos pueden sacarnos del túnel de la necesidad económica y llevarnos a la luz del día (Ibid.: 332-333).

¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia la pesadilla de un mundo-de-trabajo sin trabajo o hacia el sueño de una sociedad liberada de la necesidad de trabajar? ¿Qué futuro queremos construir? ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir guiándonos por la avaricia y la usura?

En primer lugar, es necesario reflexionar sobre el propio concepto de trabajo. De forma generalizada tendemos a reducir el trabajo al empleo, excluyendo de esta manera todas aquellas actividades imprescindibles para la supervivencia social y material de las sociedades y los individuos que no pasen por el estrecho espacio del mercado y el precio. Actividades y tareas tan esenciales como son el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados, las actividades de voluntariado, la participación cívica, la ayuda mutua, los intercambios solidarios… Porque un empleo no es, en principio, nada más que un trabajo a cambio del cual recibimos un pago monetario en el mercado. La única diferencia entre cocinar para mí, para mi familia y mis amistades, o para un comedor solidario, y hacerlo para un restaurante está en la obligación o no de pagar a cambio de la comida consumida: sólo en caso de que medie el pago hablamos de empleo.

La economía y la sociología feministas han sido pioneras en la denuncia de esta reducción de todos los trabajos socialmente necesarios a la categoría de empleo, operación mediante la cual se han invisibilizado (siempre con sesgo de género y de clase) ciertas tareas (des)calificadas por su ubicación en el ámbito de lo reproductivo, de lo doméstico, de lo privado, de lo relacional o de lo no-mercantil. ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith?, inquiere provocadoramente Katrine Marçal (2016). Si la pregunta fundamental de la economía es, según esta autora, ¿cómo llegamos a tener nuestra comida en la mesa?, Adam Smith ha pasado a la historia como la persona que (supuestamente) halló la explicación definitiva: en sociedades complejas como la nuestra, los procesos de producción, elaboración, distribución y apropiación de los bienes y servicios que consumimos a diario constituyen una intrincada red de acciones coordinadas que abarca todo el planeta. ¿Qué es lo que cohesiona todos estos procesos? La respuesta de Smith es bien conocida: No es la benevolencia del carnicero, el cervecero, o el panadero lo que nos procura nuestra cena, sino el cuidado que ponen ellos en su propio beneficio. No nos dirigimos a su humanidad sino a su propio interés, y jamás les hablamos de nuestras necesidades sino de sus ventajas (Smith, 2014: 46). Es el interés de todas y cada una de las personas que participan de tales procesos el que hace que el conjunto funcione correctamente, sin necesidad de que nadie tenga que planificar el conjunto.

Pero resulta que Smith pasó toda su vida cuidado por su madre viuda, Margaret Douglas, y su prima soltera, Janet Douglas, de manera que este pudiera dedicarse en cuerpo y alma a desarrollar su muy influyente obra. Cuando Adam Smith se sentaba a cenar –escribe Marçal-, pensaba que si tenía la comida en la mesa no era porque les cayera bien al carnicero y al panadero, sino porque estos perseguían sus propios intereses por medio del comercio. […] Sin embargo, ¿era así realmente? ¿Quién le preparaba, a la hora de la verdad, ese filete a Adam Smith?. Si Smith tenía asegurada la comida no era sólo porque los comerciantes sirvieran a sus intereses comerciales sino porque su madre y su prima se encargaban de ponérsela en la mesa todos los días. La mirada a la que nos invita Marçal actúa como marco que desnaturaliza el paradigma económico dominante y desvela sus fundamentos en última instancia imposibles, por reduccionistas, si no es mediante la ocultación de esa segunda economía que, al igual que ocurre con el segundo sexo, existe y actúa siempre a la sombra de esa primera economía -realmente única economía- productiva, mercantil y patriarcal. Se mire por donde se mire –concluye Marçal-, el mercado se basa siempre en otro tipo de economía. Una economía que rara vez tenemos en cuenta.

De este modo hemos acabado por entronizar como las únicas actividades realmente valiosas aquellas que se desarrollan no sólo en sino para el mercado, para su lógica abstracta, guiada exclusivamente por el criterio del beneficio económico incluso cuando este beneficio se logra socavando los fundamentos mismos de la vida.

En 2009 la New Economics Foundation (NEF) analizó el valor social, ambiental y económico de diversos empleos, mirando más allá del salario recibido por las diferentes profesiones para preguntar qué aportan a la sociedad. Los resultados fueron alarmantes: en el extremo más alto de ingresos los banqueros de inversión de la City de Londres, con salarios de 500.000 a 10 millones de libras esterlinas, destruían 7 libras de valor social por cada libra en valor monetario que generaban; por el contrario, en uno de los sectores con salarios más bajos, el de las cuidadoras infantiles, con ingresos de 10.000 a 13.000 libras esterlinas, cada libra pagada generaba entre 7 y 9,50 libras esterlinas en beneficios para la sociedad. La conclusión de la NEF es clara: Los empleos peor retribuidos son a menudo los que se encuentran entre los más valiosos socialmente: empleos que mantienen unidas a nuestras comunidades y familias.

Hoy Adam Smith se encontraría en una situación en la que, tras dedicar todo su tiempo a trabajar para poder pagarse la cena, al regresar a casa se la encontraría vacía, con su madre y su prima empleadas fuera del hogar para poder completar la maltrecha economía familiar.

El siglo XVIII fue el siglo de las grandes revoluciones que dieron lugar al mundo tal como lo conocemos en la actualidad. Es el momento en el que nacerán la democracia y el capitalismo. La Revolución francesa y su ambiciosa declaración de los derechos del ciudadano se convertirá en símbolo de un novedoso proyecto de vinculación social mediante el reconocimiento político: las sociedades modernas son concebidas como constituidas por la asociación de todos los ciudadanos que componen la nación, todos iguales, libres y fraternos. La Revolución industrial y la generalización de las relaciones sociales capitalistas va a proponer una forma de vinculación social mucho más prosaica y, tal vez por eso, más exitosa: la asociación de individuos que persiguen su propio interés, que necesitan a otros y son necesitados por otros. El modelo Adam Smith.

De este modo se desarrolló una ética del trabajo convertida en una norma de vida basada en un principio fundamental: el trabajo es la vía normalizada para participar en esta sociedad basada en el quid pro quo al incorporarnos a esta inmensa red de intercambios que es la sociedad moderna. Eso sí, como recuerda Bauman (2000: 18), sólo el trabajo cuyo valor es reconocido por los demás (trabajo por el que hay que pagar salarios o jornales, que puede venderse y está en condiciones de ser comprado) tiene el valor moral consagrado por la ética del trabajo. El vínculo ciudadano, el vínculo de los derechos y las responsabilidades, desarrollado entre todos los miembros de una comunidad moral, fue sustituido por el vínculo de las actividades productivas, por el trabajo para el mercado, por el empleo.

Aunque reconozcamos la función histórica que ha cumplido (y sigue cumpliendo para una mayoría de personas) el empleo como herramienta de integración social, innovación y creatividad, desarrollo económico, creación y redistribución de la riqueza, debemos constatar la deriva que desde hace años experimenta el llamado mercado de trabajo, en la dirección de una creciente precarización de las condiciones de trabajo que debilita, y en muchas ocasiones anula, la capacidad integradora del empleo. A partir de los años Ochenta del pasado siglo se han producido cambios fundamentales que han tenido como consecuencia la ruptura de la norma social de empleo que ha servido como elemento básico de integración social: un empleo estable y regulado, continuo y prolongado a lo largo de toda la vida activa hasta configurar una carrera profesional. Es esta norma social la que ha cambiado profundamente en las últimas tres décadas: si hasta los años setenta la norma aspiraba a la estabilidad, a partir de los ochenta la tendencia es hacia la precarización. Hoy lo normal empieza a ser la precariedad, al menos, para las nuevas generaciones de trabajadoras y de trabajadores –mujeres, jóvenes e inmigrantes, principalmente- incorporadas al mercado de trabajo desde los años Noventa.

El reciente informe Precariedad laboral y salud mental, promovido por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, identifica seis situaciones de trabajo susceptibles de ser consideradas como precariedad: (1) la relación laboral temporal, (2) el trabajo a tiempo parcial involuntario, (3) la subocupación funcional (aquella que requiere estudios por debajo del nivel alcanzado por la persona trabajadora), (4) el trabajo autónomo en situación de precariedad (horarios de trabajo muy reducidos o muy extensos, trabajo a tiempo parcial involuntario y subocupación funcional o por insuficiencia de horas), (5) el subempleo por insuficiencia de horas y (6) el desempleo de quienes han trabajado previamente. En el segundo trimestre de 2022 algo más de la mitad (50,8%) del mercado laboral en España (23,4 millones de personas) sufría alguna de estas situaciones de precariedad. Precariedad que no solo tiene graves consecuencias para una efectiva integración material o socioeconómica de todas esas personas, que acaban habitando el espacio de la vulnerabilidad y el riesgo de exclusión social. La precariedad laboral precariza el conjunto de la existencia de las personas en esa situación. Sin ninguna pretensión de enmendar la plana a mi admirada Hannah Arendt, tal vez sea peor esta sociedad de trabajo con trabajadoras y trabajadores precarizadas que aquella sociedad de trabajadoras y trabajadores sin trabajo en la que pensaba con desasosiego la filósofa alemana.

La en otros tiempos clara frontera entre trabajo y exclusión se ha convertido en un espacio borroso y poroso: hoy es posible tener un empleo y, al tiempo, encontrarse en situación de precariedad. La ascensión de la vulnerabilidad, el ensanchamiento de esa zona de frontera entre la integración y la exclusión provocado fundamentalmente por la precarización del trabajo, provoca la inestabilización de determinadas categorías sociales, como las personas jóvenes, las migradas y las mujeres, pero también la desestabilización de las y los estables, de una parte importante de las personas que habían estado perfectamente integradas en el orden del empleo (Castel, 1997: 413-414).

En el marco de una creciente economía política de la inseguridad (Beck) cada vez más personas viven preocupadas por el futuro de sus derechos en el trabajo y en la sociedad, sintiéndose expuestas a una evolución económica y social que parece haber escapado a su control y que Martin Carnoy y Manuel Castells caracterizaron así en 1997, al concluir su informe para la OCDE sobre el futuro del trabajo, la familia y la sociedad en la Era de la Información: Lo que emerge de nuestro análisis es la visión de una economía extraordinariamente dinámica, flexible y productiva, junto con una sociedad inestable y frágil, y una creciente inseguridad individual.

Sin embargo, a pesar de que el paradigma dominante del trabajo hace aguas por todos los lados seguimos operando bajo su dominio. Aún hoy denominamos población ocupada exclusivamente a aquellas personas que están empleadas, y llamamos parada a la persona que simplemente carece de empleo, aunque no pare en todo el día de formarse, buscar empleo, cuidar a otras personas, hacer voluntariado o participar en iniciativas políticas.

El empleo sigue siendo el principal mecanismo de inclusión en las sociedades de mercado. En la exposición de motivos de la Ley contra la Exclusión Social aprobada por el Parlamento Vasco en mayo de 1998 se podía leer: En nuestra sociedad moderna el trabajo constituye el medio por excelencia de adquirir derechos y deberes respecto a la sociedad y de que ésta los adquiera respecto al individuo. Así entendido, el derecho al trabajo se convierte en condición «sine qua non» de la plena ciudadanía, y adquiere todo su significado como derecho político. No será fácil encontrar a día de hoy formulaciones que vinculen de manera tan explícita (y acrítica) empleo y ciudadanía, pero lo cierto es que el vínculo sigue operando. En el documento que recoge la vigente Estrategia nacional de prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión social 2019-2023, elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, leemos lo siguiente: La situación del empleo constituye uno de los factores clave en la prevención de la pobreza y la exclusión social; su importancia, de hecho, se ha visto reconocida ampliamente en el enfoque de inclusión activa. Las rentas del trabajo, cuya obtención está vinculada con el empleo estable, constituyen la principal fuente de ingresos de las familias y, por tanto, es uno de los elementos cruciales a tener en cuenta a la hora de considerar a aquellos hogares que están en riesgo de pobreza y exclusión social.

Pero, ¿acaso hay que ganarse la condición de ciudadanía plena?, ¿no es tal cosa un horror propio de sociedades totalitarias? Si el derecho a la vida digna pasa por el derecho a trabajar, ¿qué ocurre cuándo millones de personas se ven imposibilitadas de cumplir con dicho deber, no por su culpa, sino por razones estructurales? ¿y qué ocurre cuando miles de personas se ven expuestas a la enfermedad y la muerte por las condiciones de su trabajo? ¿y cuando la competencia por el empleo no es ya fuente de autonomía sino mecanismo de humillación?

En este sistema –advierte Viviane Forrester- sobrenada una pregunta esencial, jamás formulada: “¿Es necesario ‘merecer’ el derecho a vivir?” (1996: 15). Este mérito, ya lo hemos dicho, exige el deber de trabajar. ¿Pero qué ocurre cuando una de cada dos personas trabajadoras se enfrenta a situaciones de precariedad? ¿Y cuando este incremento de la precariedad -en ausencia de medidas de protección social como las que afortunadamente aún disfrutamos en Europa- explica en gran parte la epidemia de muertes por desesperación que está asolando a la clase blanca trabajadora con menos estudios en Estados Unidos (Case y Deaton, 2020: 215)?

El sueño de Keynes en 1930 era que en el plazo de un siglo nos viéramos libres de dedicar al empleo más de tres horas diarias o quince semanales, disponiendo del resto del tiempo para nosotras y para nuestras comunidades. ¿Y si ya estuviéramos en esa situación, y si ya tuviéramos lo suficiente para poder llevar una buena vida? Esta es la tesis que defienden con razón y pasión Robert y Edward Skidelsky (2012), padre economista experto en Keynes e hijo filósofo.

Debemos generar sistemas de aseguramiento colectivo que permitan que todas las personas, por el hecho de ser personas, vivan libres de la necesidad. Existen alternativas que tienen que ver con intervenciones directas e inmediatas: reducción del tiempo de trabajo, reparto del empleo, propuestas de trabajo garantizado, renta básica universal, fiscalizar la riqueza oligárquica; existen también propuestas que tienen que ver con la defensa de la economía local, de la economía rural y de la economía social y solidaria, con des-mercantilizar los trabajos mediante redes locales de mutualidad, gestión comunal… Esto en el corto y medio plazo.

Pero en el medio-largo plazo, aunque empezando a plantearlo desde ya mismo, debemos asumir que nuestros modos de producción, consumo, transporte, nuestro modo de vida en su conjunto, es insostenible. Necesitamos recuperar la cuestión de la suficiencia: ¿cuánto es suficiente? En lugar de seguir entrampadas en la perspectiva de la escasez (en realidad se trata de injusticia, de un juego de acumulación y expropiación) preguntarnos con los Skidelsky (2012: 242): ¿cómo puede una sociedad que ya tiene “suficiente” pensar acerca de la organización de su vida colectiva?. En los países del Norte estamos ya en el escenario de la (sobre)abundancia, lo que debemos hacer es plantearnos cómo redistribuimos lo que tenemos creando suficiencia para todo el mundo. ¿Y si el debate no está en cómo crear más empleo, sino en cómo imaginamos y construimos otra ética de la vida desde la austeridad solidaria?

Arendt, Hannah. La condición humana. Barcelona: Paidós, 1993.

Bauman, Z. Trabajo, consumismo y nuevos pobres. Barcelona: Gedisa, 2000.

Carnoy, M. Castells, M. Sustainable flexibility: A prospective study on work, family and society in the information age. Paris: OECD, 1997.

Case, Anne y Deaton, A. Muertes por desesperación y el futuro del capitalismo. Barcelona: Deusto, 2020.

Castel, R. La metamorfosis de la cuestión social. Barcelona: Paidós, 1997.

Forrester, Viviane. El horror económico. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1996.

Graeber, D. Trabajos de mierda. Barcelona: Ariel, 2018.

Keynes, J.M. Ensayos de persuasión. Barcelona: Crítica, 1988.

Marçal, Katrine. ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? Una historia de las mujeres y la economía. Barcelona: Debate, 2016.

Skidelsky, R. y E. ¿Cuánto es suficiente? Barcelona: Crítica, 2012.

Pedro Fuentes Rey, técnico del equipo de Estudios de Cáritas Española

Las políticas públicas y la intervención social del tercer sector en contextos de exclusión social hacen, con mucha frecuencia, un especial hincapié en la activación de las personas. Haciendo un análisis que sitúa la causa en el terreno de lo personal. Los datos de la EINSFOESSA 2021 desmienten que este sea el problema central, poniendo de manifiesto que son los propios mecanismos de integración social los que fallan. ¿ha llegado la hora de poner ahí el acento?

La encuesta EINSFOESSA 2021 ha indagado sobre el grado en que las personas realizan o no actividades de inserción, de mejora de su empleabilidad, de aprendizaje… es decir, si están activadas es porque realizan actividades como trabajar, estudiar, formarse o acudir a diversos programas formativos o laborales, entre otros, a los ofrecidos por los servicios sociales públicos y privados para superar la situación en la que se encuentran, pero especialmente para encontrar un empleo.

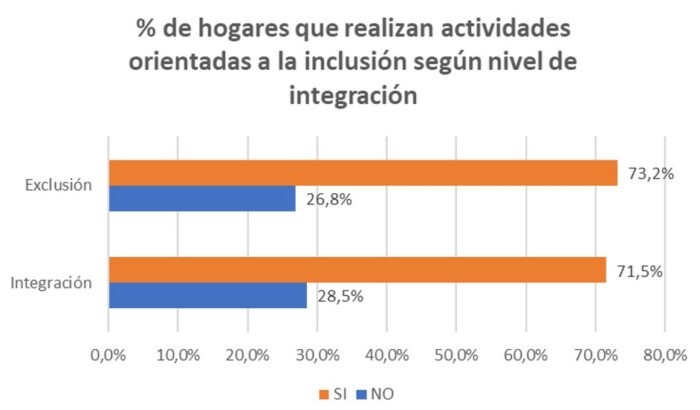

Este gráfico nos muestra el porcentaje de activación en función del nivel de integración y, por tanto, de las condiciones de vida del hogar. Lo primero que se observa es que sea cual sea la posición respecto a la integración social, se da un altísimo porcentaje de hogares en los que, al menos un miembro, realiza este tipo de actividades. Siendo incluso ligeramente superior en los hogares en la zona de exclusión. En principio no parece que el problema de la activación sea el elemento principal a abordar en la intervención.

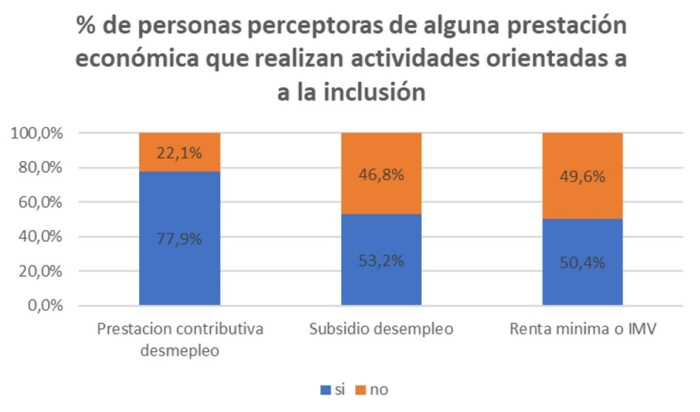

Si acercamos un poco la lupa y miramos ahora solo a las personas perceptoras de algún tipo de prestación económica, los datos no corroboran el mantra de su efecto desincentivador de la activación.

Aun en el caso del grupo en el que el nivel de activación es menor, (los perceptores de renta mínima autonómica o estatal) esta es ligeramente superior al 50%, y nada demuestra que la causa de la bajada sea responsabilidad de la prestación.

De este gráfico podemos extraer dos conclusiones complementarias: la primera, que cuanto más se cobra por una prestación, más nivel de activación se produce. Y la segunda, que la reducción de la intensidad de las actividades de activación quizá se deba más al tiempo de permanencia en la situación que, en la medida que se incrementa, provoca desánimo.

Así, tenemos un colectivo de personas nada desdeñable que queda fuera de los procesos normalizados de integración que de manera masiva están haciendo esfuerzos por acceder a alguno de ellos (están activados). Un grupo que suele obtener una respuesta centrada, en ocasiones de manera obsesiva, en activarlos, quizá porque, como sociedad, asumimos acríticamente la visión liberal de la pobreza que responsabiliza al individuo, y solo a él de su situación.

Empeñarse en facilitar una llave a quien intenta y no puede abrir una determinada puerta y olvidarse de descorrer los cerrojos del interior no parece la mejor de las maneras de plantear el asunto. Lo que no funciona son los mecanismos de integración social, que, si alguna vez lo hicieron, ya no dan respuesta a todas las personas.

El empleo ya no es accesible para todas, y cuando lo es, no protege de la pobreza y la exclusión de forma universal. La formación estudiada apenas acerca al desarrollo profesional en ese campo. No existen espacios fuera del mercado donde aportar a los demás nuestros saberes o haceres. Los lazos comunitarios son hoy escasos y débiles. Realmente no es extraño el desánimo si el resultado de la inversión en activación no lleva a cubrir, o tan siquiera a acercarse a las expectativas con las que se hace, o con las que se les vende. Y, a pesar de ello, los que se desaminan son una minoría.

Palabras clave: migraciones, inclusión, diversidad, COVID19, Frontera Sur, convivencia, estilos de vida, integración

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar y personalizar su navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Puede obtener más información en nuestra sección de Política de cookies.